Amphibolit und Granatamphibolit

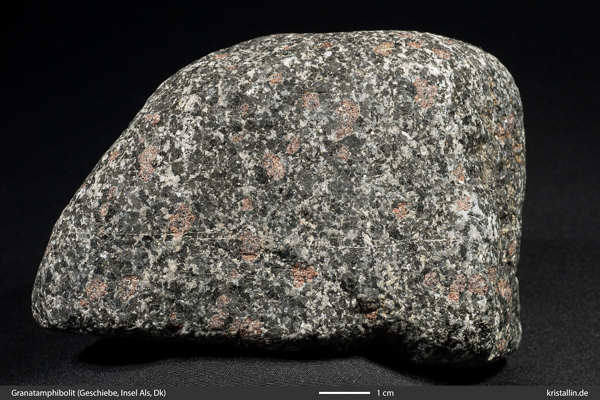

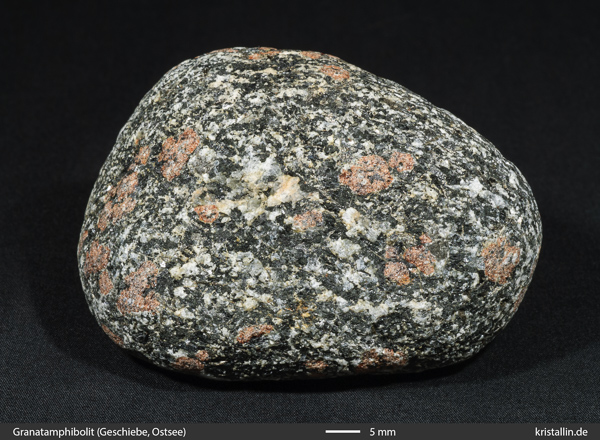

Amphibolite sind metamorphe Gesteine, die bei hohem Druck und hoher Temperatur aus Basalt bzw. Gabbro entstehen. Amphibolite bestehen aus schwarzem Amphibol (Hornblende), weißem Plagioklas und oft auch etwas Granat. Amphibolite mit Granat sehen beispielsweise so aus:

Amphibolite gehören zu den wenigen Gesteinen, die auch Anfänger sicher erkennen können. Die Bestimmung konzentriert sich auf das dunkle Mineral. Man bewegt den Stein im Sonnenlicht oder unter starker Beleuchtung und achtet darauf, ob die schwarzen Spaltflächen intensiv glänzen und lebhaft spiegeln. Das ist typisch für Amphibol (Hornblende). Nur Biotit reflektiert ähnlich, ist aber sehr viel weicher und lässt sich mit einer Nadel zu kleinen Schuppen aufbiegen, während Amphibol hart und nicht zu ritzen ist.

Außerdem sind die kleinen Spaltflächen der Amphibole immer ganz eben und spiegeln innerhalb eines Kristalls gleichzeitig - auch dann, wenn die Spaltflächen in sich gestuft sind. Das führt zu dem charakteristischen, „ruckartigen“ Spiegeln.

Bei der Bestimmung von Hand reicht es daher, die Härte der schwarz glitzernden Minerale zu prüfen. Amphibol ist hart und nicht zu ritzen, Biotit dagegen sehr leicht.

Amphibolite bestehen überwiegend aus Amphibol, etwas Biotit kann enthalten sein.

Helles Mineral ist Plagioklas, der meist körnig aussieht. Allerdings bleibt die Suche nach den typischen Zwillingsstreifen meist erfolglos und man wird sich auf die Feststellung beschränken müssen, dass es neben viel Amphibol kleine helle Körnchen gibt. Gelegentlich kommt auch etwas Quarz vor, der an seinem muscheligen Bruch und dem Glasglanz eindeutig erkennbar ist.

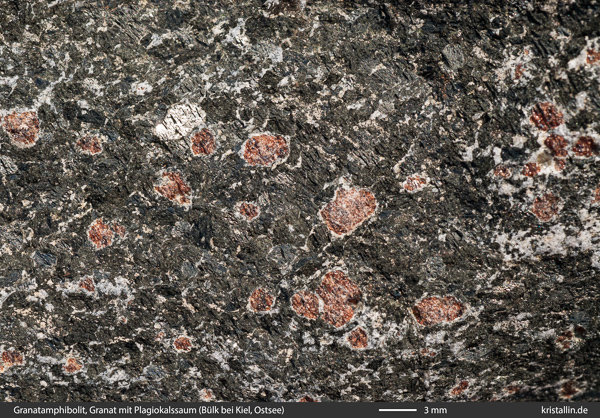

Dazu kommt oft rötlich-brauner Granat. Auch er ist so hart, dass er nicht geritzt werden kann und zeigt auf Bruchflächen Glasglanz mit muscheligem Bruch. Viele Granate bestehen aus kleinen Körnchen, nur selten findet man größere Einkristalle.

Ist der Anteil des Granats am Gesteinsvolumen kleiner als 5 %, spricht man von einem „granatführenden Amphibolit“. Liegt er darüber, ist es ein „Granatamphibolit“.

„Amphibol“ bezeichnet nicht ein einziges Mineral, sondern eine große Gruppe verwandter Minerale. Viele davon, aber nicht alle, sind Hornblende. Deshalb kann man „Amphibol“ nicht pauschal durch „Hornblende“ ersetzen, auch wenn die meisten gesteinsbildenden Amphibole tatsächlich Hornblende sind. Das darf auch nicht zu dem Schluss verführen, die hier gezeigten Gesteine als „Hornblendite“ zu bezeichnen. So heißen nur Gesteine aus magmatischer Hornblende. Amphibolite aber sind metamorphe Gesteine, hervorgegangen aus Basalt bzw. Gabbro.

Gefüge

Viele Amphibolite haben ein richtungsloses, gleichkörniges Gefüge, so wie auf den ersten Bildern. Man nennt solche Gefüge „granoblastisch“, weil alle Minerale während der Metamorphose neu gewachsen sind („Grano“ = Korn, Blast = Spross).

Wenn eine Gebirgsbildung den Amphibolit überprägt, entstehen gneisähnliche Gefüge.

Dass es im gefalteten Amphibolit (Bild 5) fast keinen Granat gibt, ist nur seiner Zusammensetzung geschuldet und hat nichts mit der Verformung zu tun.

Amphibolite sind typische Gesteine der Regionalmetamorphose und kommen immer zusammen mit Gneis vor. Das, was heute ein Gneis ist, war ursprünglich ein helles, oft magmatisches Gestein. Steckt darin zufällig ein Basaltgang, so wird auch er von der Gebirgsbildung erfasst und zu schwarzem Amphibolit umgewandelt. Die dunklen Streifen im folgenden Bild sind Amphibolit, der von hellem Gneis umgeben ist. Beide entstanden zusammen bei der gleichen Gebirgsbildung.

Das typische Glitzern der Amphibole findet man auch in deformierten und feinkörnigen Amphiboliten. Es ist ein wichtiges diagnostisches Merkmal. Fehlt das Glitzern, kann statt Amphibol beispielsweise Pyroxen enthalten sein und das Gestein ist dann kein Amphibolit.

Weil das Glitzern der Amphibole eine wichtige Eigenschaft ist, sollte man solche Gesteine tunlichst nicht polieren, denn dabei gehen die entscheidenden Bestimmungsmerkmale verloren.

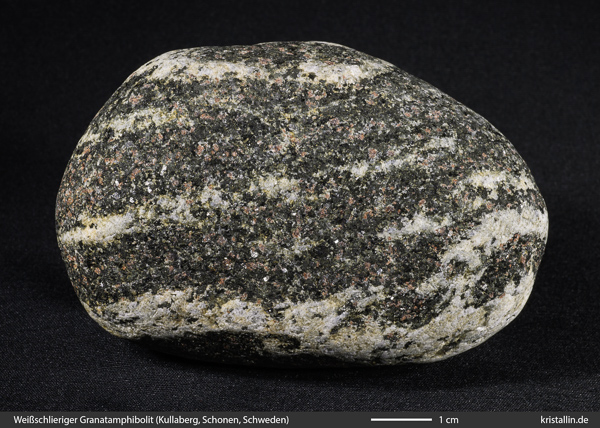

Manche der Granatamphibolite, die man in Norddeutschland findet, enthalten helle Streifen.

Solche Funde stammen aus Südschweden und werden als „Weißschlieriger Granatamphibolit“ bezeichnet. Dazu gibt es eine separate Beschreibung.

Granat

Amphibolite enthalten oft Granat. Das reicht von einigen kleinen Körnchen (Bild 5) bis hin zu einem nennenswerten Anteil. Meist ist der Granat gleichmäßig verteilt.

Nur selten konzentriert sich der Granat auf einige wenige Kristalle, die dann eindrucksvolle Größen erreichen können. Der Granat im Bild 10 hat einen Durchmesser von über 7 cm.

Manchmal sind die Granate von einem hellen Saum aus Plagioklas umgeben:

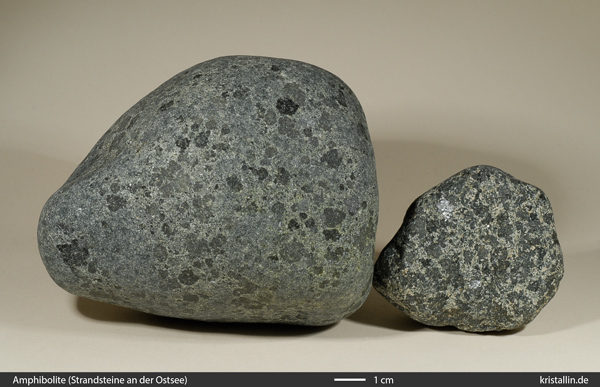

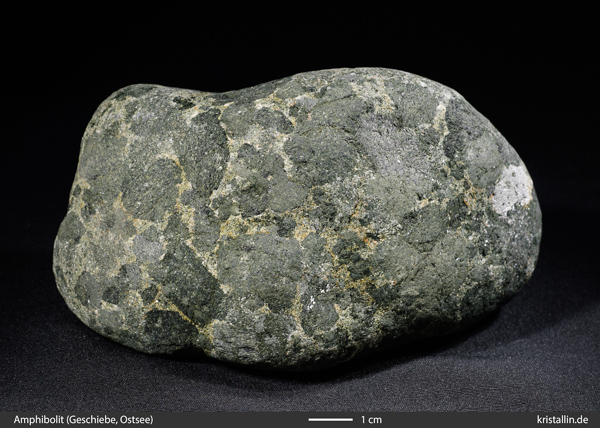

Amphibolite ohne Granat

Feinkörnige, granatfreie Amphibolite sind tiefschwarz. Dann ist das starke Glitzern ein Hinweis, dass das dunkle Mineral Amphibol und kein Pyroxen ist (Biotit lässt sich durch eine Ritzprobe ausschließen, denn er ist auffällig weich.)

Viele solcher Amphibolite, die man in der nördlichen Hälfte Deutschlands findet, sind als trockene Gesteine eher unauffällig. Vor allem dann, wenn sie keinen Granat enthalten.

Dreht man so einen Stein im Licht und achtet genau auf Reflexionen, erkennt man das lebhafte Spiegeln der schwarzen Kristalle. Sind diese Kristalle hart (also kein Biotit), dann ist das Mineral Amphibol und das Gestein ein Amphibolit, sofern es reichlich Amphibol enthält.

Diese Gesteine enthalten keinen mit bloßem Auge erkennbaren Plagioklas. Sie bestehen aus vielen Amphibolkristallen, die in eine feinkörnige graue oder grünlichgraue Masse eingebettet sind. Manche der schwarzen Kristalle haben kantige Umrisse.

Da sie während der Metamorphose gewachsen sind, handelt es sich um „Porphyroblasten“, die Gesteine selbst sind „porphyroblastische Amphibolite“ (Vinx 2016).

Der naheliegende Ausdruck „porphyrisch“ wird nur bei magmatischen Gesteinen benutzt, ebenso wie „Einsprengling“.

Rein äußerlich sehen porphyroblastische und porphyrische Gefüge gleich aus.

In Deutschland gefunden, sind solche Amphibolite immer eiszeitlich transportierte Gesteine aus Skandinavien. Dort sind sie weit verbreitet und lassen sich keinem Herkunftsgebiet zuordnen, kommen aber gehäuft im svekofennischen Grundgebirge Mittelschwedens vor (Vinx 2016).

Da ich etliche dieser Geschiebe auch auf den estnischen Inseln Saaremaa und Hiiumaa gefunden habe, kann man vermuten, dass es weitere Vorkommen am Boden der nördlichen Ostsee gibt, also im Gebiet zwischen Åland und Estland.

Diese Amphibolite als „Uralitporphyrit“ zu bezeichnen, ist nicht richtig. Erstens fehlen die Plagioklaseinsprenglinge, die der (veraltete) Begriff „Porphyrit“ zwingend verlangt. Einen Porphyrit ohne erkennbare Plagioklaskristalle gibt es nicht.

Zweitens sieht der in Südfinnland vorkommende „Uralitporphyrit“ anders aus als die porphyroblastischen Amphibolite.

Dazu kommt, dass Geschiebe von dort in Norddeutschland überaus selten sind. Viel seltener als behauptet. Es gibt von diesen Amphiboliten (Bilder 12-15) einfach zu viele, als dass sie vom finnischen Festland sein können.

Ähnliche Gesteine

Granatgneise und Amphibolgneise (Hornblendegneise) können ähnlich aussehen, sind aber am größeren Anteil von Feldspat und Quarz zu unterscheiden. Als Gneis enthalten sie helle Lagen aus Feldspat und Quarz. Schauen Sie Ihre Funde von allen Seiten an. Sind Lagen aus Feldspat und/oder Quarz erkennbar, wird es ein Gneis sein. Lassen Sie sich nicht vom Granat beeindrucken, den gibt es regelmäßig auch in Granatgneisen bzw. granatführenden Gneisen.

Literatur:

Fettes D., Desmons J. Editors 2007: Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press

Le Maitre RW (Hrsg.), Streckeisen A, et al: 2004 Igneous rocks: A Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press

Vinx R 2016: Steine an deutschen Küsten. Quelle und Meyer Verlag Wiebelsheim

Vinx R. 2015: Gesteinsbestimmung im Gelände. 4. Auflage, Springer Spektrum, Berlin

Matthias Bräunlich, Februar 2025