Das Kugelgestein von Kegnæs

Zusammenfassung:

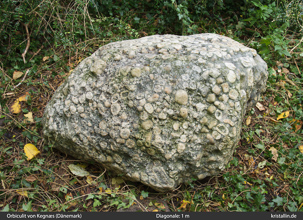

1986 wurde auf der Halbinsel Kegnæs ein Kugelgestein (Orbiculit) geborgen. Kegnæs liegt im Süden der Insel Als in Dänemark.

Das auffällige Gestein wurde zwar schon Jahre vorher bemerkt, aber nicht als seltenes Kugelgestein erkannt. Es war Jørgen Trelle Pedersen, der den Findling ein zweites Mal suchte, fand und für die Bergung sorgte.

Das Kugelgestein zeichnet sich durch viele Orbicule mit einer Größe von etwa 5 cm aus. Die Orbicule besitzen eine einzige Schale aus Plagioklas und haben die Zusammensetzung eines Diorits. Die Grundmasse dagegen ist quarzreich und hat die Zusammensetzung eines Tonalits.

Summary:

In 1986, an orbicular rock (orbiculite) was recovered on the Kegnæs peninsula. Kegnæs is located in the south of the island of Als in Denmark.

The conspicuous rock had been noticed years before, but was not recognised as a rare orbicular rock. It was Jørgen Trelle Pedersen who searched for the boulder a second time, found it and ensured its recovery.

The orbicular rock is characterised by many orbicules with a size of about 5 cm. The orbicules have a single shell of plagioclase and the composition of a diorite. The ground mass, on the other hand, is quartz-rich and has the composition of a tonalite.

Kugelgesteine (Orbiculite) sind seltene magmatische Gesteine, die aus rundlichen Gebilden (Orbicule) bestehen, die in eine porphyrische oder gleichkörnige Grundmasse eingebettet sind. Kleine Orbicule messen nur wenige Zentimeter, während große Exemplare über 25 cm groß sein können. Alle Orbicule besitzen einen Kern, der von einer oder mehreren konzentrischen Hüllen („Schalen“) umgeben ist (Lahti 2005). Das häufigste Mineral, aus dem diese Schalen bestehen, ist Plagioklas. Zum Feldspat kommen als dunkle Minerale Amphibol und Biotit hinzu.

Die Zusammensetzung der Orbiculite ist überaus vielfältig, denn man hat sie in praktisch allen magmatischen Gesteinen gefunden. Dabei ist die Größe der Orbicule mit dem SiO2 -Gehalt verknüpft. Steigt sein Anteil, werden die Orbicule größer. In ultramafischen Peridotiten oder in einem Karbonatit sind die Orbicule nur klein.

Alle Kugelgesteine verbindet, dass sie im Randbereich magmatischer Intrusionen gefunden werden und ihre Vorkommen immer nur klein sind. Selten erstrecken sich Orbiculite über mehr als einige Dutzend Meter. Als Glazialgeschiebe sind Kugelgesteine überaus selten.

Der Fund von Kegnæs

Im Süden der dänischen Insel Als liegt die Halbinsel Kegnæs (Aussprache hier). Dort wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Strand ein auffälliger Stein entdeckt. Man sprengte einige kleine Stücke ab, die im Besitz einer Familie dort blieben, aber danach geriet der Stein wieder in Vergessenheit.

1986 bekam Jørgen Trelle Pedersen eines dieser Bruchstücke zu Gesicht. Er erkannte, dass es sich um ein Kugelgestein handelt und begann, den Findling zu suchen. Er brauchte eine ganze Weile, denn der Stein befand sich nicht mehr in Strandnähe und lag die meiste Zeit unter Wasser. Als Trelle Pedersen ihn bei Niedrigwasser endlich fand, war er außerdem völlig von Tang bewachsen.

Die Bergung des Findlings kostete einige Anstrengungen. Nachdem man eine Schlinge um den Stein gelegt hatte, zog man ihn mit Hilfe eines langen Stahlseils und eines LKW an den Strand. Erst dort konnte man ihn mit Hilfe des LKW-Krans über die Abbruchkante nach oben heben.

Nach der Bergung wurden einige kleinere Stücke abgetrennt, indem man Löcher bohrte und Keile einschlug. Der größte Teil des Findlings aber blieb unversehrt und befindet sich noch heute im Besitz von Trelle Pedersen.

(Herbst 2024)

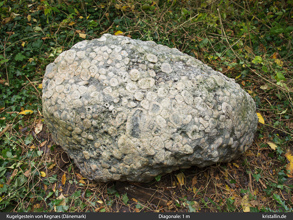

Der Orbiculit misst etwa 1 m x 70 cm x 50 cm. Das ergibt nach der Formel von Schulz (2003) ein Volumen von 0,183 m3 und bei einer Dichte von 2,7 ein Gewicht von etwa 490 kg.

Orbicule

Der Findling besteht ungefähr zu gleichen Anteilen aus Orbiculen und Grundmasse. Die meisten Orbicule sind zwischen 4 und 7 cm groß, ihr Durchschnitt liegt bei etwa 5 cm. Dazu kommen kleinere und größere. Der größte gemessene Durchmesser beträgt 14 cm - siehe Bildmitte.

(Bild ohne Beschriftung)

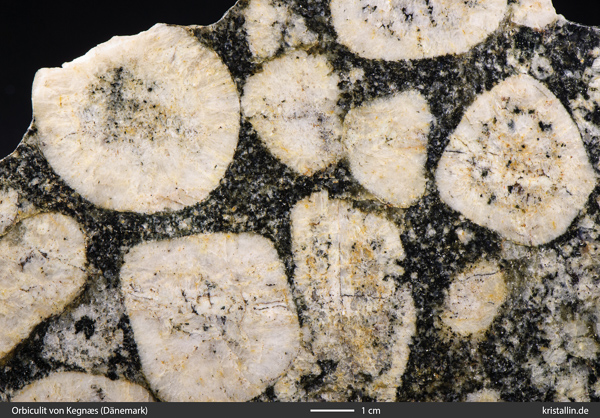

Die Orbicule sind einschalig. Alle Kerne sind, unabhängig von ihrer Größe, von nur einer Schale aus weißem Plagioklas umgeben. Diese Schalen sind zwischen 5 und 10 mm dick und bestehen aus vielen Einzelkristallen, die meist radial nach außen gewachsen sind. Ein Teil dieser Plagioklaskristalle ist so lang, wie die Schale dick ist.

nach außen gewachsen

Schnitt durch ein Orbicul:

(Bild ohne Beschriftung)

Die Kerne der meisten Orbicule enthalten ebenfalls Plagioklas sowie etwas Quarz und etwas Biotit. Die Plagioklase sind gegenüber Quarz idiomorph und meist etwa 2-5 mm groß, die Quarze sind immer kleiner als 1 mm. Der Biotit ist vermutlich etwas zersetzt, denn es gibt gelbfleckige Verfärbungen.

Die makroskopische Bestimmung der Orbicule ergibt eine dioritische Zusammensetzung. Da sie nur wenig Biotit enthalten, kann man das auf einen „Leuko-Diorit“ einengen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass der Anorthitgehalt des Plagioklas’ niedrig ist. Der Mangel an dunklen Mineralen stützt diese Vermutung (Vinx 2015, S. 187).

In einigen wenigen Kernen steckt sehr viel Biotit. Diese Kerne ähneln der Grundmasse und sehen makroskopisch grau bis schwarz aus. An der Oberfläche des Steins sind die dunklen Kerne stark verwittert (Bild 5 rechts).

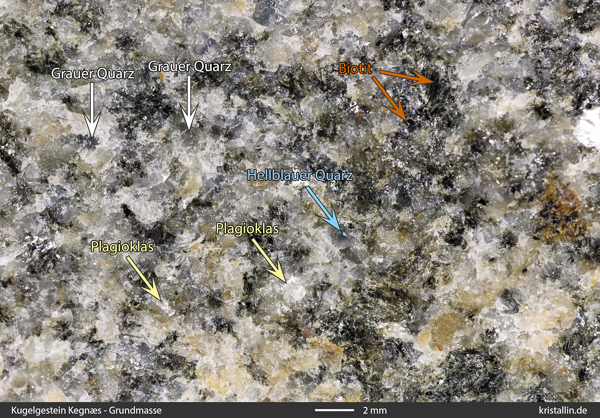

Grundmasse

Die Grundmasse zwischen den Orbiculen besteht aus Plagioklas, Quarz und Biotit, wobei der Quarz mehr als 50 % des Volumens ausmachen kann, was die Zusammensetzung eines Tonalits ergibt.

Gleichzeitig ist die Grundmasse inhomogen. In den feinkörnigen Anteilen sind alle Minerale kleiner als 2 mm, während an anderer Stelle die Grundmasse grobkörnig ist und Plagioklase von über 1 cm Größe enthält.

(Bild ohne Beschriftung)

Außerdem gibt es in der Grundmasse verschieden gefärbte Quarze. Der größere Teil der Quarze ist hellgrau, ein kleiner Anteil dagegen schwach blau. Die bläulichen Quarze messen etwa 2-3 mm und finden sich vor allem in der grobkörnigen Grundmasse.

Dazu kommt viel Biotit, der die Grundmasse sehr dunkel färbt.

Gefüge

Die Orbicule sind ungleichmäßig im Gestein verteilt. An manchen Stellen sind sie von Grundmasse umgeben, während sie nicht weit entfernt dicht an dicht liegen und zum Teil verformt wurden, als sie noch plastisch waren. Eine spätere Deformation hätte das ganze Gestein betroffen, was nicht der Fall ist. Solche verformten Orbicule sind auch von anderen Kugelgesteinen bekannt.

Das Besondere am Kegnæs-Orbiculit sind einerseits die unterschiedlich großen Orbicule und andererseits ihre große Anzahl. Allein auf der Oberseite des Findlings findet man mehr als 350 der rundlichen Gebilde.

Die Größe der Orbicule wird vom Durchmesser der Kerne bestimmt, denn die Plagioklasschalen sind immer etwa gleich dick. Die Größe der Kerne reicht von wenigen Millimetern bis über 10 cm, wobei die meisten Kerne etwa 2 bis 3 cm groß sind. Das ergibt mit Schale eine durchschnittliche Orbiculgröße von 4 bis 5 cm.

Herkunft

Die Frage nach der Herkunft muss für diesen Fund offen bleiben.

In der Literatur zu skandinavischen Orbiculiten ist kein Vorkommen beschrieben, das diesem Orbiculit ähnelt. Das gilt auch für die 90 finnischen Orbiculite, die Lahti (2005) ausführlich beschreibt. Sicher ist nur, dass dieser Findling aus dem Grundgebirge des Baltisches Schildes stammt.

Größenangaben

Die Messung der Größe von Orbiculen ist schwierig, weil schwer zu erkennen ist, wo sich ihr größter Durchmesser befindet. Der kann im Inneren des Steins liegen oder war außerhalb und ist inzwischen abgetragen.

Jeder Umriss auf der Oberfläche eines Steins ist ein Schnitt durch einen dreidimensionalen Körper. Das gilt für Minerale wie für Orbicule. So kann ein scheinbar kleines Orbicul der angeschnittene Randbereich eines viel größeren sein. Nur dann, wenn ein unbeschädigtes Orbicul aus der Oberfläche herausragt oder eine intakte Hohlform hinterlässt, kann man die Größe und Form ausreichend genau abschätzen. Alternativ kann man ganze Orbicule in dünne Scheiben schneiden und den größten Durchmesser ermitteln.

Wegen dieser Schwierigkeit begnügen sich alle Autoren mit Messungen an der Oberfläche. Das ist ausreichend, wenn man viele Orbicule vermisst und diese ungefähr gleich groß sind. Gibt es dagegen deutliche Größenunterschiede, so erschwert das die Messung.

Wegen der vielen Orbicule lässt sich beim Fund von Kegnæs ein Durchschnitt von etwa 5 cm gut abschätzen.

Volumenbestimmung von Findlingen

Nach Schulz (2003) ergibt sich das Volumen eines gut gerundeten Findlings, wenn dessen Länge, Breite und Höhe multipliziert und dann der Faktor 0,523 angewandt wird: a x b x c x 0,523.

Literatur

Burgath K. P., Meyer K.-D. 2012 Orbiculite und ähnliche Geschiebe in Norddeutschland und Dänemark - Archiv für Geschiebekunde 6 (4): 239-276, 11 Abb., 4 Tab., Hamburg / Greifswald

Schulz, W. 2003: Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler, cw-Verlagsgruppe Schwerin

Lahti, S. I. (ed) 2005: Orbicular rocks in Finland. With contributions by Paula Raivio and Ikka Laitakari. Geological Survey of Finland. 11 pages, 195 figures and 16 tables.

Lind A., Näsström H. 2006: Crystallization of orbicular rocks exemplified by the Slättemossa

occurrence, southeastern Sweden. Geol. Mag. 143 (5), 2006, pp. 713–722. Cambridge University Press

(Anmerkung zu Burgath & Meyer: Orbiculite und ähnliche Geschiebe in Norddeutschland und Dänemark. In diesem Text wird der Begriff „Kugelgranit“ mehrfach als Gattungsbegriff für alle Kugelgesteine benutzt, unabhängig von deren Zusammensetzung. Das erscheint nicht sinnvoll. Nur Orbiculite, die echte Granite sind, sollten als Kugelgranit bezeichnet werden.)

Der Text hier erschien in „Geschiebekunde aktuell“ im November 2025. Diese Fassung enthält mehr Bilder, der Text ist gleich.

Matthias Bräunlich, November 2025

(Korrektur von Tippfehlern am 24. November 2025)