kristallin.de > Gesteinsliste (Druckfassung dieses Textes)

Särna-Quarzporphyre

Zusammenfassung

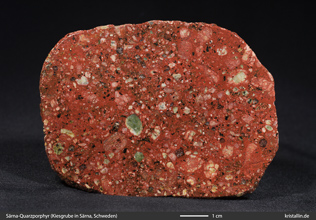

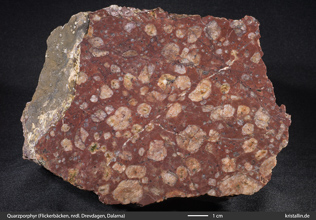

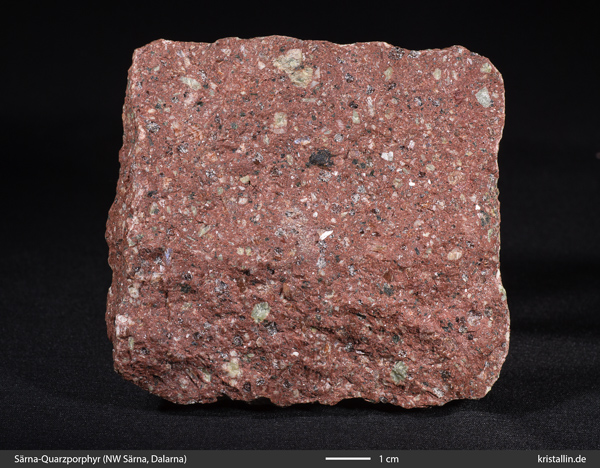

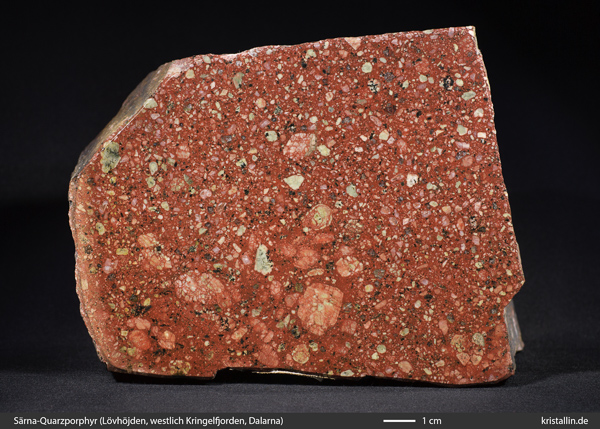

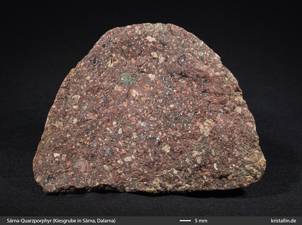

Särna-Quarzporphyre kommen aus zwei Gebieten im nordwestlichen Dalarna. Eines erstreckt sich nördlich von Särna, ein zweites liegt weiter westlich, reicht bis nach Norwegen und wird teilweise vom kaledonischen Gebirge überdeckt. In beiden Vorkommen gibt es verschiedene Gefügevarianten, von denen vor allem rötlichbraune Särna-Quarzporphyre mit vergrüntem Plagioklas leicht zu erkennen sind. Diese Särna-Quarzporphyre sind Leitgeschiebe.

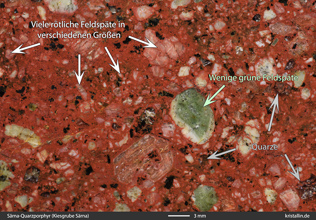

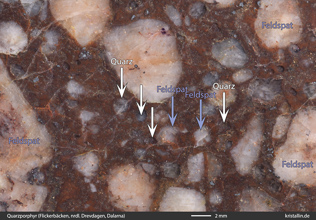

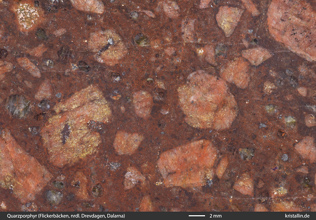

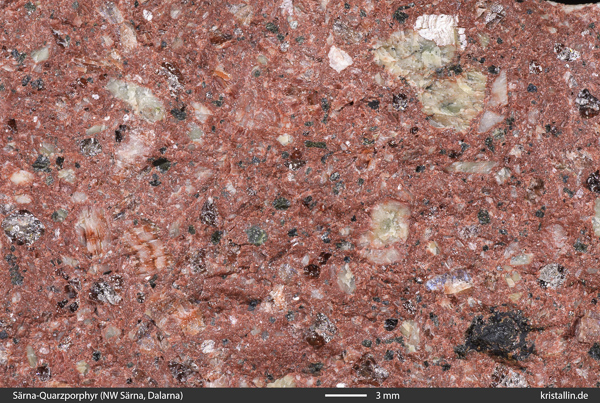

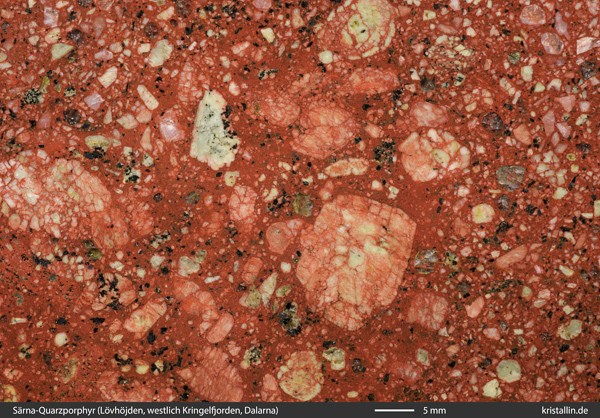

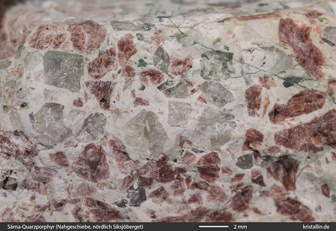

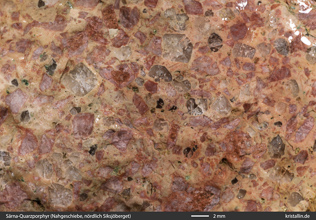

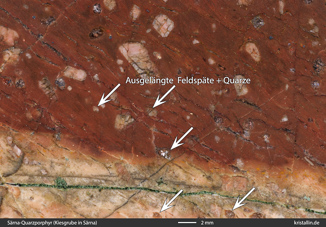

Erkennungsmerkmale sind eine braunrote Farbe, viele blass-rötliche Feldspäte in verschiedenen Größen und einige wenige, kräftig grüne Feldspäte (Plagioklase). Die rötlichen Feldspäte sind überwiegend zerbrochen und zwischen unter einem Millimeter und etwa einem Zentimeter groß. Sie ergeben ein „seriales Gefüge“. Serial bedeutet, dass es Einsprenglinge in vielen verschiedenen Größen gibt.

Alle diese Porphyre enthalten viel Quarz, der immer tief korrodiert und oft zerbrochen ist. Einige Quarze sind farblos transparent, andere sind milchig weißlich oder hellgrau. Größere Körner erscheinen dunkler. Manche Quarze haben kantige Umrisse über einem korrodierten Kern, was auf ein erneutes Wachstum nach der Anschmelzung deutet.

Die Särna-Quarzporphyre gehören zum Transskandinavischen Magmatitgürtel und sind etwa 1,7 Milliarden Jahre alt.

In der Geschiebekunde werden außerdem „Brauner Särna-Quarzporphyr“, ein „Violetter Särna-Quarzporphyr“ und der „Typ Flickerbäcken“ beschrieben. Dass alle diese Varianten einmalig sind und es nirgends in Skandinavien ähnliche Porphyre gibt, ist eher nicht zu erwarten.

Es gibt dort rein braune und auch violette Quarzporphyre, viel häufiger aber sind rötlichbraune Mischformen und Übergänge. Bei der Bestimmung sollte die Färbung daher nur ein Gesichtspunkt sein, denn die Form, Größe und Anzahl der Feldspäte und Quarze sind mindestens ebenso wichtig.

Porphyre werden in ihrer Eignung als Leitgeschiebe generell überschätzt. Wegen ihres Kontrasts zu den benachbarten Gesteinen fallen sie im Gelände zwar auf, aber es braucht zusätzlich den Vergleich mit allen anderen Vorkommen Skandinaviens, die ja ebenfalls Geschiebe geliefert haben. Dieser Vergleich fehlt fast immer. Wer sich in den Kiesgruben in Norwegen, Schweden und auf Åland umsieht, findet immer wieder Porphyre, die niemand kennt.

Inhalt

Ausführliche Beschreibung

Im Folgenden werden beide Vorkommen gemeinsam als „Särna-Quarzporphyr“ betrachtet. Einerseits, weil ihr hoher Quarzgehalt für Dalarna etwas Besonderes ist, und andererseits, weil es mindestens einige Varianten in beiden Vorkommen gibt. Wenn es Gründe geben sollte, beide Vorkommen getrennt zu beschreiben, sind sie nicht Teil dieser Beschreibung. Dieser Text ist eher als Arbeitsgrundlage zu verstehen und nicht als finale Beschreibung.

Schwedische Geologen benutzen keine Eigennamen und beschreiben beide Vorkommen gemeinsam als „Vulkanite“. Wenn nötig, werden sie Särnagebiet („Särnaområdet“) bzw. Drevdagengebiet („Drevdagenområdet“) genannt (Ripa 2012).

Herkunftsgebiet

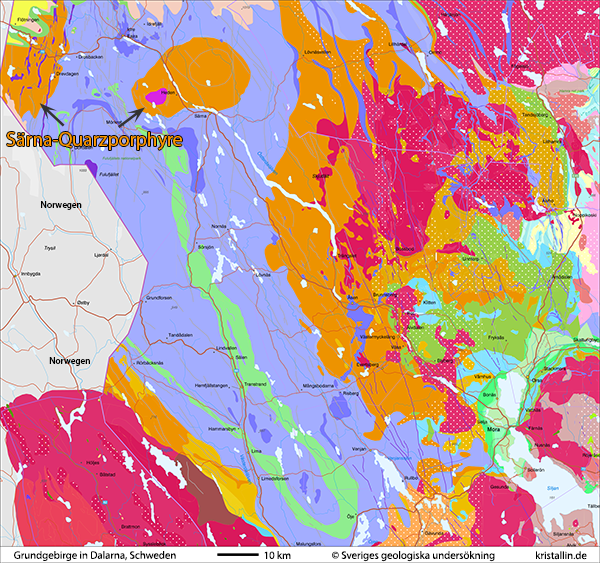

Die erste Karte zeigt einen Teil Dalarnas mit einer Fläche von 146 x 140 km, also mehr als 20000 km2. Aus diesem Gebiet kommen die meisten Dalarna-Gesteine, die in der Geschiebekunde eine Rolle spielen.

Das helle Blau steht für Dala-Sandstein, das dunkle Blau ist Åsby-Diabas. (Um Idre herum ist das der Särna-Diabas.) Das hellgrüne Band im hellblauen Sandstein ist der Öje-Basalt.

Dunkelrot steht für Granite und grün für Basalte und ähnliche Gesteine. Die ockerfarbenen Flächen sind Vulkanite, um die es hier geht.

(© SGU alle Rechte vorbehalten)

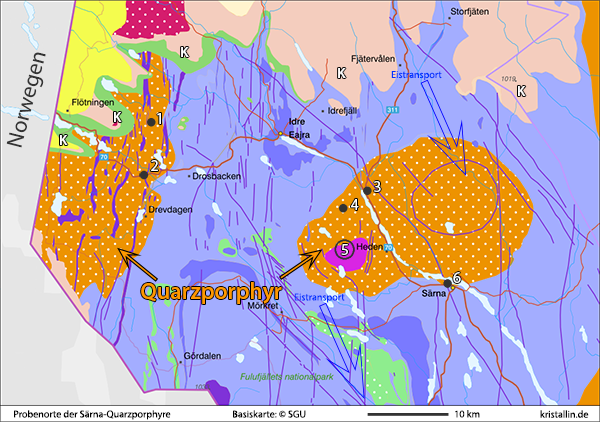

Die zweite Karte zeigt die beiden Vorkommen der Särna-Quarzporphyre (ocker mit weißen Punkten). Das westliche Gebiet um Drevdagen wird zum Teil vom kaledonischen Gebirge überdeckt („K“).

Das Vorkommen bei Särna misst diagonal etwa 25 Kilometer. Die magentafarbene Fläche darin ist der Särnait. Die zu ihm gehörenden Tinguaitgänge fehlen, weil ihre Lage unbekannt ist.

Die eiszeitlichen Gletscher bewegten sich der geneigten Landoberfläche folgend von NW nach SO und bedeckten das gesamte Gebiet mit Geschiebe. Dort gefundene lose Quarzporphyre stammen immer aus einem der beiden Vorkommen, weil es bis zum kaledonischen Gebirge nur Sandstein, Dolerite und andere mafische Gesteine gibt. Das kaledonische Gebirge liegt auf den Quarzporphyren im Westen auf und besteht aus Sedimentgesteinen und ihren Metamorphiten wie Quarzit oder Phyllit.

Am rechten Kartenrand setzen sich die Vulkanite fort. Ob auch sie in die Gegend um Särna transportiert wurden, muss noch abschließend geprüft werden. Wäre dem so, müsste man dort Geschiebe von Glöte-Porphyr finden, der dem Bredvad-Porphyr ähnelt, aber mehr Quarz enthält. Mir sind solche Porphyre dort nicht aufgefallen, allerdings habe ich auch nicht gezielt gesucht. Die Neigung der Landoberfläche nach Südosten spricht gegen einen solchen Transportweg.

(© SGU, alle Rechte vorbehalten)

Proben aus beiden Vorkommen

Im Folgenden werden Proben aus beiden Vorkommen beschrieben. Diese Übersicht beruht ganz wesentlich auf der Vorarbeit von Xander de Jong und Piet Thijssen aus Nimwegen, ohne deren Proben diese Dokumentation nicht möglich gewesen wäre.

Skäråsen

Der erste Quarzporphyr kommt aus dem westlichen Porphyrgebiet bei Drevdagen und steht östlich vom Berg „Skäråsen“ an. In der Karte ist das die Ziffer 1.

Die Grundmasse ist dunkelbraun bis leicht violett und enthält blass-hellbraune Feldspäte, die teils idiomorph, teils zerbrochen und zwischen 2 und 4 mm groß sind. Dazu kommt reichlich Quarz, der überwiegend korrodiert ist. Das zeigt sich an der Rundung der Quarzkörner und ihren Einbuchtungen und Löchern. Einige Quarze haben kantige Umrisse.

Wie auch andere Vulkanite, wird dieser hier bei Verwitterung weiß.

östlich vom Skäråsen

Fotos: Xander de Jong

Andere Proben von gleicher Stelle sind hellbraun, zum Teil gelblich fleckig. Auch sie enthalten viele Quarze, die gerundet und tief eingebuchtet sind.

Die Grundmasse im Bild 10 sieht teilweise schlierig aus. Um auf einen Ignimbrit zu schließen, müsste der Porphyr aber ein eindeutig eutaxitisches Gefüge besitzen, was nicht der Fall ist.

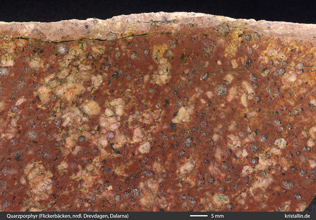

Flickerbäcken

Der Ort Flickerbäcken liegt an der Straße 70, die von Idre nach Norwegen führt. Die Probenstelle befindet sich etwa 800 m westlich von Flickerbäcken - in der Karte Nr. 2.

Wie man sieht, ist der beprobte Brocken nicht Teil des Grundgebirges, sondern ein großes Geschiebe. Da es entgegen dem Eisstrom nur wenige Kilometer bis zum kaledonischen Gebirge sind, kann dieser Quarzporphyr nur aus dem Vorkommen stammen, auf dem er liegt. (Die Kaledoniden bestehen aus Sedimentgesteinen und ihren metamorphen Entsprechungen.)

Die Feldspäte erreichen zum Teil 1 cm und sind damit viel größer als weiter nördlich am Skäråsen. Dazu gibt es kleine zerbrochene Feldspäte (Bild 15).

Eine zweite Probe ist eher rötlichbraun und enthält weniger kleine Feldspäte. Die großen Einsprenglinge sind hell und fleckig.

Die drei Proben (einschließlich Bild 19 und 20) unterscheiden sich vor allem in der Färbung der Grundmasse und weniger in der Größe, Anzahl und Färbung der Feldspäte.

(nasser Sägeschnitt)

Diese Porphyre dürften dem entsprechen, was Smed 2002 als „Idre-Porphyr“ beschrieb und inzwischen ebenfalls „Typ Flickerbäcken“ nennt (Smed 2024).

Auch die beiden folgenden Stücke gehören in diese Gruppe, wurden aber in der Kiesgrube in Särna (Nr. 6) gefunden. Das bedeutet, dass es diesen Typ entweder auch im östlichen Vorkommen gibt oder dass beide Stücke vom Fluss Österdalälven nach Osten transportiert wurden.

Auch eine Kombination von Fluss- und anschließendem Eistransport ist denkbar.

Dagegen erscheint ein reiner Gletschertransport unwahrscheinlich, weil sich dann das Eis quer zum Gefälle des Untergrunds bewegt haben müsste.

Der rötliche der beiden Porphyre enthält wenig Quarz, während der blass-hellbraune durch seine kantigen Feldspäte besticht. Mehr als die Hälfte der Einsprenglinge hat eine kantige Kristallform, ist also idiomorph.

Ob dieser Typ auch Teil des östlichen Vorkommens ist, lässt sich nur durch eine gründliche Beprobung klären, insbesondere der Fläche nördlich von Särna.

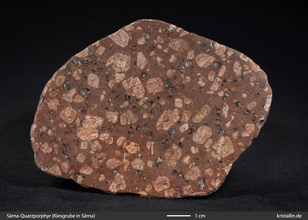

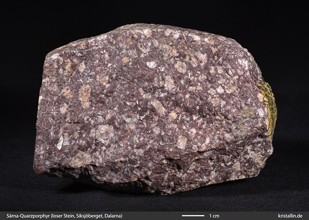

Die nächste Probe wurde von Jan Kottner als loser Stein am Siksjöberget gefunden (Nr. 5) und wird von weiter nördlich stammen, denn der Sikjsöberget und seine Umgebung bestehen aus Särnait.

Für diesen Fund stellen sich die gleichen Fragen wie in der Kiesgrube von Särna: Entweder stammen sie als Nahgeschiebe aus dem östlichen Vorkommen, oder aus dem Gebiet um Drevdagen und dann war vermutlich der Fluss am Transport beteiligt.

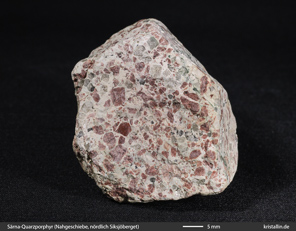

Rötlichbrauner Särna-Quarzporphyr

Die folgenden Handstücke sind der als Leitgeschiebe geeignete Typ, der bereits oben vorgestellt wurde. Die Bilder 27 und 28 zeigen eine Probe der Sammlung Kottner, die am Abzweig der Straße 311 gewonnen wurde. In der Karte ist das Nr. 3.

Den gleichen Quarzporphyr haben Xander de Jong und Piet Thijssen nördlich vom Siksjöberget im Anstehenden beprobt (Nr. 4). Dieser Aufschluss liegt östlich von Lövhöjden, westlich von Kringelfjorden.

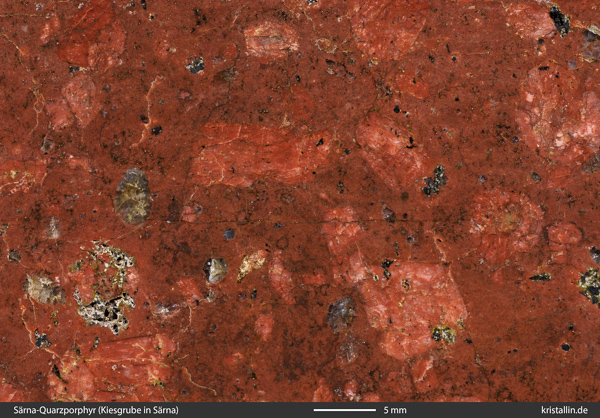

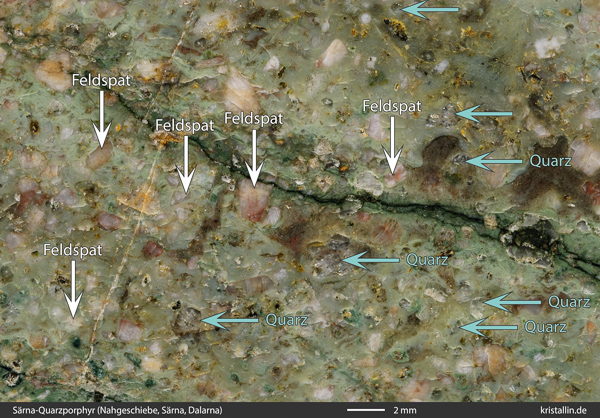

Auch hier zeigt das Gestein die charakteristische rötlichbraune Farbe, viele zerbrochene Feldspäte in unterschiedlicher Größe, vereinzelte grüne Plagioklase und stark korrodierte Quarze. Diese Merkmale machen diesen Särna-Quarzporphyr zu einem gut erkennbaren Leitgeschiebe.

Die Nahaufnahme zeigt alle wichtigen Merkmale.

Den gleichen Typ findet man auch gehäuft in der Kiesgrube von Särna.

Die vergrünten Einsprenglinge machen die Bestimmung leicht. Fehlen sie, ist die Bestimmung weniger eindeutig. (Beide Bilder zeigen polierte Schnitte.)

Kallberget?

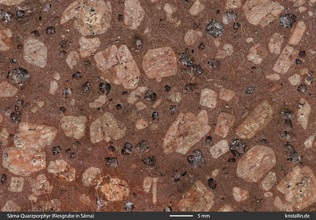

Das folgende Nahgeschiebe wurde nördlich vom Siksjöberget gefunden (Karte, Nr. 5).

Dieser Porphyr enthält braunviolette Feldspäte und reichlich Quarze in einer hellen Grundmasse. In Deutschland gefunden, wäre man versucht, ihn als Kallberget-Porphyr zu bestimmen. Da er aber 70 km nördlich des Vorkommens der Kallberget-Porphyre gefunden wurde und sich die Gletscher kaum bergauf bewegt haben, kann das kein Kallberget-Porphyr sein. Dieser Typ eines Särna-Quarzporphyrs lässt sich nicht von Kallberget-Porphyr unterscheiden.

Dazu ein zweites Nahgeschiebe, ebenfalls aus der Nähe des Siksjöbergets.

Auch dieser Stein gleicht dem, was in der Geschiebekunde als „Kallberget-Porphyr“ bezeichnet wird. Dass es praktisch identische Quarzporphyre weiter nördlich gibt, war bisher nicht bekannt. Diese Funde sind keine exotischen Einzelfälle, was mir auch Xander de Jong bestätigt hat.

Die Kallberget-Porphyre, die ich selbst am Südwesthang von Norra Kallberget und Södra Kallberget beprobt habe, enthalten Quarz, sind aber feinkörniger. Ob es Kallberget-Porphyre auch ohne Quarz gibt und ob diese dann Leitgeschiebe sein können, ist eine offene Frage. Zur Klärung brauchen wir genauere Untersuchungen dieser Region.

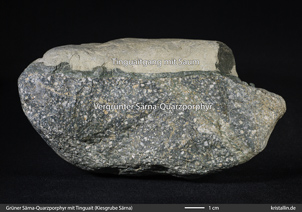

Ein weiteres ähnliches Beispiel ist entlang von Rissen grünlich verfärbt. Die Verfärbung ist nicht durch Zersetzung dunkler Minerale oder Plagioklas entstanden und das Grüne ist kein Epidot. Die Vergrünung ist von Tinguait verursacht, der als Ganggestein den Quarzporphyr durchzieht.

Dieses Geschiebe kommt aus der Kiesgrube in Särna.

(Polierter Schnitt)

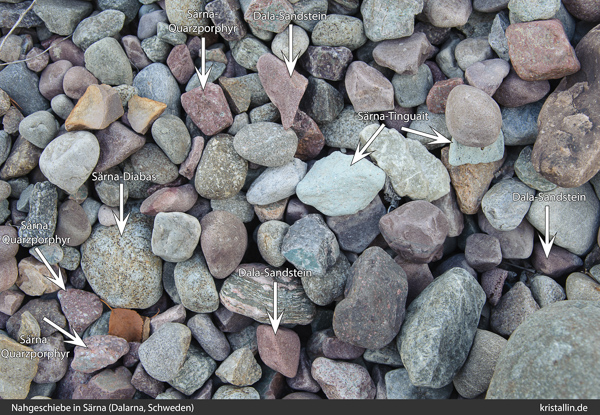

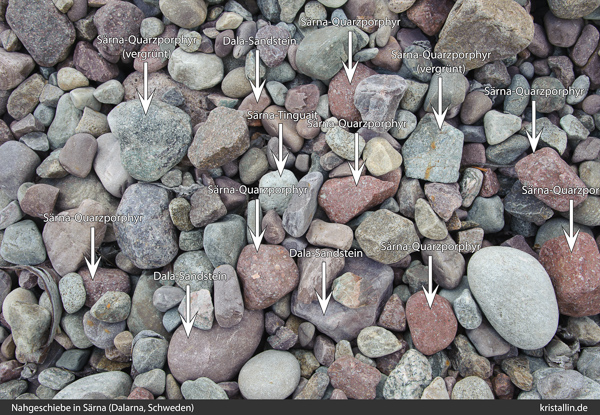

Die Kiesgrube in Särna

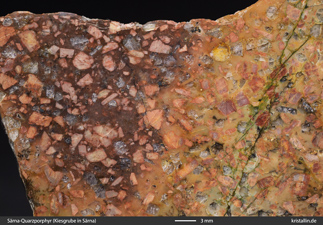

Die schon mehrfach erwähnte Kiesgrube liegt im Westen der Stadt Särna und damit im Süden des östlichen Porphyrgebiets. Diese Kiesgrube bietet einen hervorragenden Einblick in die Vielfalt der Quarzporphyre, von denen die allermeisten aus dem östlichen der beiden Vorkommen stammen dürften. Das erkennt man an der Zusammensetzung der Funde dort.

Eventuell liegen hier auch Steine aus dem westlichen Vorkommen, die vom Fluss Österdalälven transportiert wurden, der sich direkt neben der Kiesgrube befindet. Der Anteil der Flussgerölle wird aber überschaubar sein, denn man findet in dieser Kiesgrube reichlich Särna-Tinguaite.

Die westlichsten Funde von Tinguait wurden in der Umgebung des Siksjöbergets gemacht, denn im Porphyrgebiet bei Drevdagen gibt es keine Tinguaite (Lundqvist 1997). Wenn nun genau diese Tinguaite gehäuft in der Kiesgrube in Särna gefunden werden, kann man schließen, dass die meisten Steine dort Nahgeschiebe aus dem östlichen Porphyrgebiet sind.

Ob es Flussgerölle aus dem Westen gibt und wenn ja, wie viele es sind, ist unbekannt.

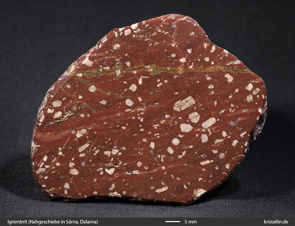

Ignimbrite

In der Kiesgrube von Särna findet man auch Ignimbrite.

Kiesgrube Särna

Ob ein Fund ein Ignimbrit sein kann, hängt entscheidend davon ab, dass die Einsprenglinge nicht deformiert sind und dass sich Asche und Fiamme um die Kristalle und Fragmente herum abgelagert haben. Deformierte Einsprenglinge sprechen gegen einen mit bloßem Auge erkennbaren Ignimbrit. (Ein Beispiel zeigt Bild 53.)

Ob einer dieser Ignimbrite ein Gefüge hat, das einmalig ist und nur hier vorkommt, kann ich nicht beurteilen. Dazu müsste zuerst eine viel größere Anzahl von Proben beschrieben und dann mit den anderen Ignimbriten Dalarnas und Skandinaviens verglichen werden.

Die bloße Beschreibung von Funden genügt nicht, um ein Gestein zum Leitgeschiebe zu erklären.

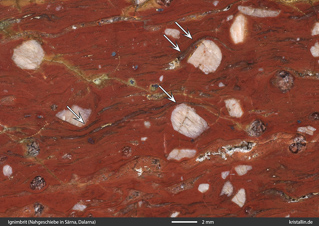

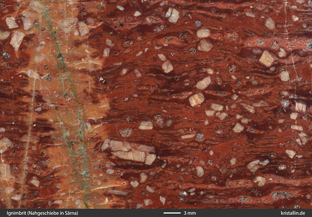

Auch die folgenden Stücke sind Nahgeschiebe aus Särna.

Dieses Handstück enthält Risse mit dunkelgrünem Kern und beiderseits gebleichter Grundmasse.

Im nächsten Beispiel haben einige Einsprenglinge eine Augenform, die man von Gneisen kennt (Pfeile). Das ist ein klares Zeichen für mechanische Deformation und damit ist dieser Fund kein eindeutiger Ignimbrit mehr.

Mag sein, dass er ursprünglich ein solcher war, denn er kann auch lange nach seiner Entstehung deformiert worden sein. Aber das ist ohne eine genaue Untersuchung nicht zu klären. Eine auch nur schwache Verformung der Feldspäte sollte nicht unterschlagen werden, denn es gibt viele Abstufungen zwischen einem undeformierten Ignimbrit und einem metamorphen Gneis.

Die Verfärbung beiderseits der dunkelgrün gefüllten Gänge ist deutlich, aber noch vergleichsweise dezent. Es gibt Särna-Quarzporphyre, die durch den benachbarten Tinguait komplett grün wurden.

Grüner Särna-Quarzporphyr

Grüne Särna-Quarzporphyre sind keine seltenen Exoten, die man tagelang suchen muss. Sie wurden auch von anderen Besuchern Dalarnas bemerkt und finden sich in der Beschreibung der Grundgebirgskarte der SGU (Ripa 2012). Wie groß der Anteil verfärbter Porphyre ist, ist ebenso unbekannt wie die Anzahl der Tinguaitgänge. Dass die Grünfärbung der Quarzporphyre auf den Tinguait zurückgeht, darf als sicher gelten.

Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Stadien, beginnend mit dem unbeeinflussten braunen Särna-Quarzporphyr, gefolgt von Verfärbungen beiderseits schmaler Gänge.

(Nahgeschiebe Särna)

Bevor das ganze Gestein grün aussieht, zeugen unscharf begrenzte braune Flächen von der einstigen Gesteinsfarbe. Die ursprünglich rötlichen Feldspäte werden gebleicht, während sich die Quarze nicht verändern. Auch völlig grün sind diese Gesteine immer als Quarzporphyre erkennbar.

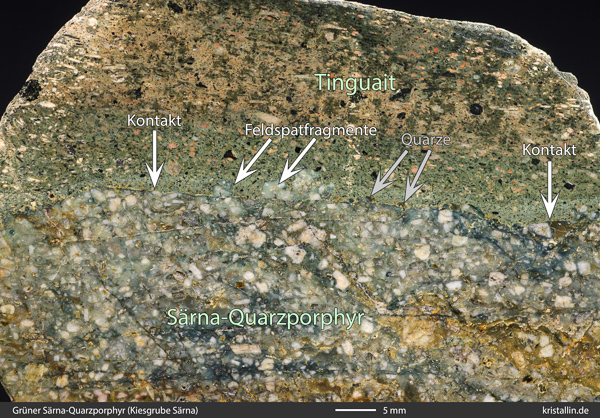

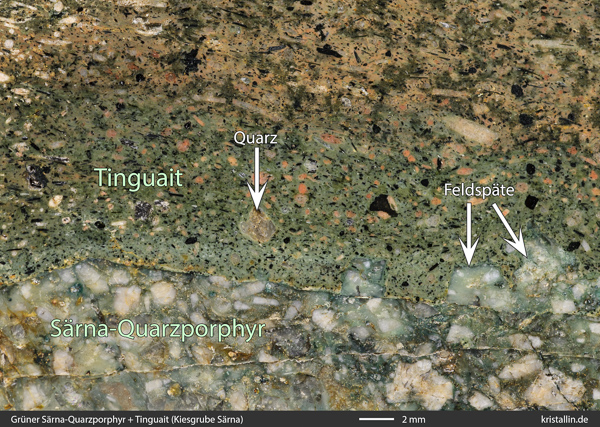

Solche direkten Kontakte von Porphyr und Tinguait wurden mehrfach gefunden. In der folgenden geschnittenen Probe ist oben der Tinguait und unten der Särna-Quarzporphyr.

Polierter Schnitt (Bild ohne Beschriftung)

In der Nahaufnahme unten stecken einzelne Feldspäte und Quarze im Tinguait, die aus dem Quarzporphyr stammen. Da der Tinguait SiO2-untersättigt ist, lösen sich die Quarze auf, solange die Schmelze flüssig ist.

(Bild ohne Beschriftung)

In einigen der grünen Särna-Quarzporphyre gibt es dunkle Flecken.

(Bild ohne Beschriftung)

(ohne Beschriftung)

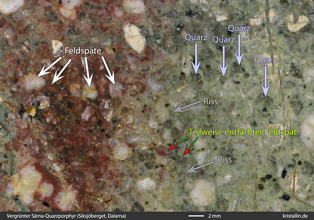

In den grünen Porphyren kann man gelegentlich die Entfärbung innerhalb einzelner Feldspatkristalle beobachten. Dann ist ein Ende des Alkalifeldspats noch rötlich-braun, während das andere Ende seine Farbe verloren hat. Solche Teilentfärbungen findet man bevorzugt direkt neben Rissen.

Grüne Särna-Quarzporphyre als Leitgeschiebe

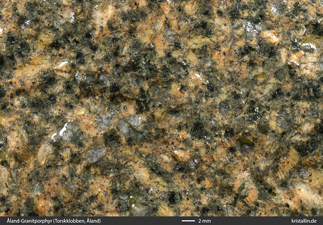

Grüne Porphyre sind bisher nur aus dem Westen Ålands bekannt. Die dortigen Gesteine sind jedoch Granitporphyre mit einer körnigen Grundmasse, während Särna-Quarzporphyre eine feinkörnige grüne Grundmasse aufweisen, die außerdem auch auch blaugraue oder braune Flecken enthält. Dazu kommen die einzelnen dünnen grünen Gänge, die es in den Åland-Granitporphyren ebenfalls nicht gibt. Dafür enthalten einige der grünen Granitporphyre von Åland Feldspäte mit kräftig gelblicher Färbung, die in den Porphyren aus Dalarna fehlen.

Unterschiede zeigen sich ebenfalls bei den Quarzen, die im Granitporphyr von Åland meist gerundet sind, während sie in den Särna-Porphyren insgesamt kantiger erscheinen.

Grüne Särna-Quarzporphyre wurden bisher nicht beschrieben. Dass es sie als Geschiebe gibt, steht außer Zweifel, denn die vertrauten rotbraunen Särna-Quarzporphyre sind längst Teil verschiedener Sammlungen - einschließlich der Gefüge mit teilweiser Entfärbung.

Das Geschiebe aus Hohenfelde ist Teil der Sammlung Torbohm

Grün gefüllte Risse

Man kann mit Fug und Recht einwenden, dass es grüne Risse mit Entfärbungen auch in anderen Gesteinen gibt. Außerdem sind Gangminerale makroskopisch nicht bestimmbar und auch Epidot kommt als Füllung in Frage.

Diese Einwände sind berechtigt, aber bei der Bestimmung eines Geschiebes nicht relevant, denn dann stehen die Merkmale der Särna-Quarzporphyre im Vordergrund: viele kleine korrodierte Quarze, kleine helle Feldspäte mit teilweiser Entfärbungen der ehemals rotbraunen Feldspäte. Dazu kommen braune Flecken in grünlicher Grundmasse und Risse mit dunkelgrüner Füllung.

Dass die Verfärbung der Särna-Quarzporphyre vom Tinguait verursacht wird, zeigen die Befunde in Dalarna. Grüne Quarzporphyre gibt es nur dort, wo Tinguaitgänge das Grundgebirge durchziehen und direkte Kontakte beider Gesteine zeigen die Verfärbung des ursprünglich braunroten Quarzporphyrs. Dieser Zusammenhang ist evident, denn in der Umgebung von Särna gibt es die Tinguaitgänge ausschließlich im Särna-Quarzporphyr (und im Dala-Sandstein, der hier unbeachtet bleibt).

Die Bestimmung von Geschieben findet vor diesem Hintergrundwissen statt. Deshalb sollte immer auch die Zusammensetzung der Geschiebegemeinschaft beachtet werden, die auch andere Geschiebe aus Dalarna enthalten muss. Das sind u. a. Bredvad-, Grönklitt- und Älvdalen-Porphyre und im Idealfall auch die rotbraune Grundform der Särna-Quarzporphyre mit vergrünten Feldspäten.

Resümee

Die beiden Vorkommen bei Särna enthalten eine Vielzahl unterschiedlicher Quarzporphyre, von denen vermutlich nur einige als Leitgeschiebe in Frage kommen. Das ist allen voran der rötlichbraune Särna-Quarzporphyr mit einzelnen grünen Plagioklasen und die weitgehend vergrünten Varianten, die besonders leicht erkennbar sind, wenn sie Reste der ehemals braunen Färbung enthalten.

Interessante Kandidaten sind die Quarzporphyre, die dem Kallberget-Porphyr ähneln. Wenn eine genaue Beprobung des Anstehenden um die beiden Kallberget-Erhebungen herum ergeben sollte, dass es dort keine grobkörnigen Gefüge gibt, dann wären die Gesteine beider Vorkommen möglicherweise unterscheidbar. Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung könnte sein, dass ein Teil der bisher als Kallberget-Porphyr bestimmten Funde tatsächlich aus dem weiter nördlich gelegenen Särna-Gebieten kommen.

Hesemann (1975) erwähnt in seiner Kurzbeschreibung, dass die Särna-Quarzporphyre Magnetit enthalten sollen. Das kann ich nicht bestätigen, denn keine meiner Proben reagiert auf einen starken Magneten.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Xander de Jong, Piet Thijssen und Jan Kottner für die Möglichkeit, Proben aus Dalarna zu fotografieren und Marc Torbohm für Bilder seiner Geschiebefunde. Torsten Brückner danke ich nachdrücklich für die Politur meiner Proben. Seine Arbeit war entscheidend für viele Nahaufnahmen.

Literatur:

Zitat aus der Beschreibung der Grundgebirgskarte Ripa et. al. 2012 auf Seite 29:

„På några ställen i den sydligaste delen av Särnaområdet, runt om intrusionen av särnait (bl.a. i norra delen av Ekorråsen) [...] har grönaktig porfyrisk vulkanit observerats. Den har troligen påverkats av närliggande tinguaitgångar...“

„An einigen Stellen im südlichsten Teil des Särna-Gebiets, rund um die Särnaitintrusion (u.a. im nördlichen Teil von Ekorråsen) [...] wurde grünlicher porphyrischer Vulkanit beobachtet. Er wurde wahrscheinlich von nahe gelegenen Tinguait-Gängen beeinflusst....“

(zurück zur Textstelle)

Hesemann J 1975: Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen - Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen

Lundqvist J., 1997: The tinguaite boulder fan in northern Dalarna, Sweden and the Permo-Carboniferous rifting of Scandinavia. GFF, Vol. 119, pp. 123–126

Ripa, M et al: Berggrundskartan västra delen av Dalarnas län, Uppsala, 2012, SGU serie K 382

Ripa, M et al: Beskrivning till berggrundskartan västra delen av Dalarnas län, Uppsala 2012, SGU serie K382

Für die Darstellung der Fundgebiete wurde die Grundgebirgskarte der SGU benutzt. Rechte daran liegen allein bei der SGU.

Matthias Bräunlich, April 2025