Dies ist die Druckansicht.

Zur Normalansicht

Lydit / Radiolarit

/ Kieselschiefer:

Diese drei Begriffe bezeichnen das

gleiche Gestein, wobei die Bezeichnung

"Lydit" häufig für paläozoische Formen und "Radiolarit" für die

mesozoischen Gesteine der Alpen verwendet wird.

Der sinnvolle Oberbegriff für dieses Gestein unabhängig vom Alter ist

"Radiolarit".

Es handelt sich um ein marines Sedimentgestein, das in der Tiefsee entsteht und

aus den kieseligen (SiO2) Resten einzelliger

Strahlentierchen – den Radiolarien – aufgebaut ist . Diese sinken zu nach ihrem

Ableben im Meer in die Tiefsee und bilden unter günstigen Bedingungen (vor allem

geringe oder fehlende sonstige Einträge von Sand, Ton etc.) den

Radiolarienschlamm. Dieser Schlamm ist für sein extrem langsames Anwachsen

bekannt: Sedimentationsraten von wenigen Millimetern pro tausend Jahre scheinen

üblich zu sein.

Aus diesem Radiolarienschlamm bildet sich durch Diagenese der Radiolarit.

Seinen Weg an Land und in die Handstücke findet das Gestein im Zuge von

Subduktion und Gebirgsbildung. Dabei kommt es zur Entwässerung, Verdichtung und

Kompaktierung. Die feinen Sedimentlagen bleiben nur manchmal erhalten und sind

selten im Handstück zu sehen. In der Regel sind die als Lydit (oder

Kieselschiefer) bezeichnet Stücke durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

-

Extrem hartes, splittrig oder

muschelig brechendes Gestein, das immer nur in kleinen Dimensionen gefunden

wird. Fundstücke erreichen selten mehr als einen Dezimeter, meist bleiben sie

unter Faustgröße.

-

Meist tiefschwarz oder grau

(paläozoisch), aber auch grünlich bis rot (mesozoische Radiolarite der Alpen).

Feinstkörniges bis dichtes Gefüge, keine Fossilien über Radiolariengröße. Auch

letztere sind nur in Ausnahmefällen erkennbar und unter einem Millimeter

klein.

-

Oft ist das Gestein stark gefaltet

und von vielen Brüchen durchzogen, die regelmäßig mit Quarzäderchen gefüllt

sind.

-

Radiolarite sind so hart, daß sie

oft eine deutlich geringere Rundung als das Umgebungssediment aufweisen. Der

splittrige, kantige Bruch bleibt lange erkennbar.

Die schwarzen

Radiolarite/Lydite, die in Deutschland gefunden werden, sind sichere Indikatoren

für eine südliche Herkunft. Sie stammen aus dem Harz, dem Thüringer Wald oder

dem Erzgebirge/Böhmen und benachbarten Gebieten. In Skandinavien fehlen

Radiolarite/Lydite fast vollständig. Ich habe noch nie einen im nordischen

Geschiebe gefunden, wohl aber Mengen davon, sobald man in die Bereiche der

Flußschotter unserer nach Norden bzw. Westen entwässernden Flüsse kommt.

Es soll kleine Vorkommen von Lydit im Norden geben, aber die können für die

Bestimmung im Gelände ignoriert werden.

(Zur Bestimmung lesen Sie bitte ganz unten die Anmerkung)

Lydite sind daher gut geeignet, Fehlbestimmungen zu vermeiden und den Sammler zu

warnen. Im Winter 2005/2006 fand sich in der Kiesgrube Vastorf bei Lüneburg

(Niedersachsen) neben Mengen an nordischen Geschieben etwas abseits ein

Kieshaufen. Er enthielt ungewöhnliche Porphyre und etliche Lydite. Diese gaben

den Ausschlag für die Annahme, daß es sich bei diesem Kieshaufen um einen

Fremdgesteins"import“ in die Kiesgrube handeln mußte. In skandinavischem

Geschiebe kommen niemals Lydite plus Zellenquarze vor. Damit war auch klar, daß

die begleitenden Porphyre südlicher Herkunft sein mußten.

Es folgen einige Fotos von Lyditen, die alle durch nordwärts fließendes Wasser

an ihre Fundstellen in Brandenburg bzw. Thüringen gelangten.

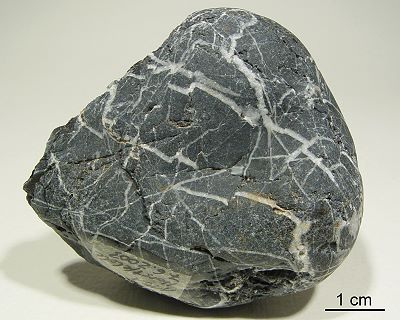

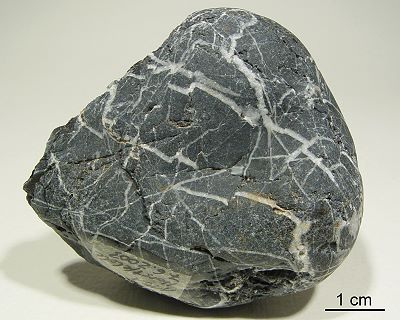

Dieses südliche Geröll stammt aus

Brandenburg (Horstfelde) aus einem nicht mehr vorhandenem Elbelauf.

Die zerscherten Quarzgänge sind typisch für Lydite.

Sammlung Jan Kottner

Die folgenden drei Lydite stammen aus einer Kiesgrube in Untschen bei Schmölln

in Thüringen.

Der erste zeigt die typische Quarzdurchäderung.

Dieser hier unterhalb ist tektonisch nur mäßig beansprucht.

Die Sedimentschichtung ist erkennbar

Der dritte hat eine für Lydite recht beachtliche Größe. Auch hier ist der Quarz

nachträglich gefaltet worden (untere Bildhälfte)

Das letzte Bild zeigt einen Lydit aus dem Anstehenden.

Die Probe stammt aus Langenstriegis bei Chemnitz, S. Adolph legit.

Sammlung Kottner

Der Begriff „Kieselschiefer“ ist

falsch und sollte vermieden werden.

Das Gestein ist nicht geschiefert und bricht nicht dünnplattig -

was ja gerade einen Schiefer auszeichnet.

Anmerkung zur Bestimmung dieses Gesteins:

Wenn man ein einzelnes, isoliertes Gestein im Gelände findet, das den hier

abgebildeten ähnelt, so liefert der Vergleich mit den Fotos allein keine

verläßliche Bestimmung. Streng genommen sind Gesteine mit einem dichten Gefüge

wie Lydite „von Hand“ überhaupt nicht sicher bestimmbar, da oft auch mit der

Lupe keinerlei Details erkennbar sind. Die Quarzgängchen sind zwar oft in

Lyditen enthalten, sind aber nicht zwingend erforderlich.

Man kann also immer nur die mehr oder weniger gut begründete Vermutung äußern,

daß ein Gestein wahrscheinlich ein Lydit sei. Dabei kommt es entscheidend auf

die Begleitumstände an.

Südliche Gerölle bilden immer Gemeinschaften von typischen Gesteinen. Dazu

gehören für die Herkunftsgebiete Erzgebirge/Lausitz/Böhmen insbesondere die

Kasten- (bzw. Zellen) -quarze, streifig durchscheinende Quarze, gelbliche und

rötliche Quarze, Achate und weitere, für die stromaufwärts gelegenen Gebiete

typische Gesteine. Erst das gleichzeitige Auftreten solcher geographisch

verwandter Gesteine ist ein Hinweis, daß schwarze, feinstkörnig-dichte Gesteine

mit auffälliger Härte sehr wahrscheinlich Lydite sind. Wie gesagt: das ist dann

eine gut begründete Vermutung.

Eine wirklich verläßliche Gesteinsbestimmung erfordert immer die sichere

Identifizierung der beteiligten Minerale und eine Untersuchung des Gefüges.

Das ist bei feinkörnigen Gesteinen wie diesem hier grundsätzlich nur im Labor zu

leisten.