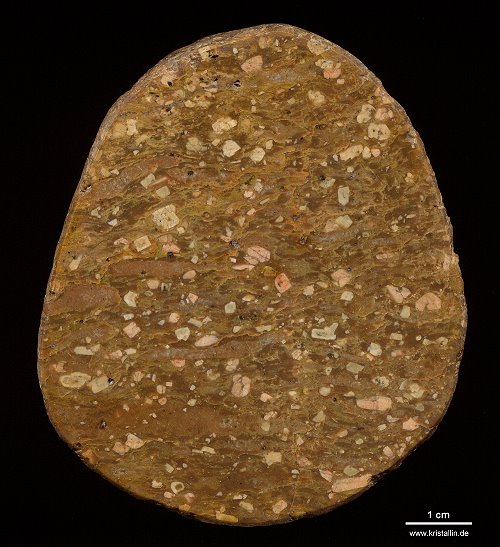

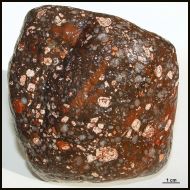

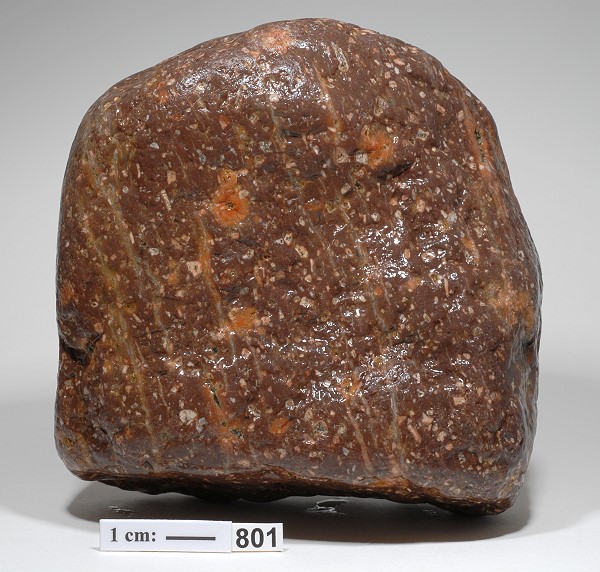

Auch der folgende Ignimbrit stammt aus dem Geschiebe.

Er zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Färbung aus. Gefunden am Brodtener

Ufer, Ostsee.

In diesen Eutaxit sind viele gelbliche und einige schwach rosafarbene Feldspäte

eingestreut.

Auch die Flammen zeigen einen gelbbraunen Farbton. Gesteinsbruchstücke (Xenolithe)

sind

nicht enthalten. Dieses Gestein ist, soweit ich weiß, in der Literatur

nicht beschrieben und seine Herkunft

ist unklar. Es scheint überdies sehr selten

zu sein. Wenn Sie ein solches Geschiebe finden sollten, würde ich mich

über eine Nachricht freuen. Vielleicht hilft der Fundort, das Herkunftsgebiet

einzugrenzen.

Eutaxitische Gefüge wie die bisher gezeigten gibt es nicht nur in harten

Gesteinen.

Der nächste Ignimbrit ist nicht im

entferntesten so fest wie die

Porphyre aus Dalarna.

Rochlitzer Porphyr aus Sachsen:

Dieses Gestein stammt aus dem Perm, ist also noch recht jung. Es baut den Rochlitzer Berg auf,

der nördlich von Chemnitz in Sachsen liegt. Der Stein wird abgebaut und

liefert einen lebhaft gezeichneten Werkstein. Das Gestein ist im bergfrischen

Zustand gut zu bearbeiten und hat nur eine mittlere Härte.

Rochlitzer Porphyr wurde nicht nur in Sachsen und Thüringen in großer

Menge verbaut, sondern findet sich sogar in Hamburg. Dieses attraktive

Gestein hätte auch heute noch durchaus mehr Wertschätzung verdient.

Die Poren zeigen an, daß das noch heiße

Gestein direkt nach der Ablagerung weiter entgaste.

Die aus einer Lava entweichenden Gase („Volatile“) sind hauptsächlich

Kohlendioxid und Wasser.

In rhyolithischen Magmen wie diesem hier überwiegt meist

der Wassergehalt den des Kohlendioxids.

Solche Lava kann

bis zu 7 Gewichtsprozent Wasser enthalten. Das ist

sehr viel.

Dieses überhitze Wasser und das Kohlendioxid sind es, die den Vulkan

antreiben und einen Großteil der Energie für den Ausbruch liefern.

Das nächste Bild zeigt wieder ein Gestein aus dem Norden. Es handelt sich

um einen "Älvdalen-Porphyr" aus Mittelschweden.

Unter diesem Namen werden Ignimbrite aus Dalarna zusammengefaßt, die vor

etwa 1700 Millionen Jahren entstanden. Viele von ihnen zeigen

perfekte eutaxitische Gefüge.

Typischer Ignimbrit aus Dalarna. Nahgeschiebe in Mittelschweden.

Ignimbrite mit eutaxitischem Gefüge zeigen zwar immer gleiche Merkmale,

nämlich eine dichte Grundmasse mit Einsprenglingen und um diese herum

abgelagerte Bimsfladen, aber das Aussehen der Gesteine schwankt in

weiten Grenzen.

Man findet im Geschiebe zierliche, sehr filigran gezeichnete Ignimbrite und

auch solche mit sehr

grob strukturierten Gefügen.

Unten:

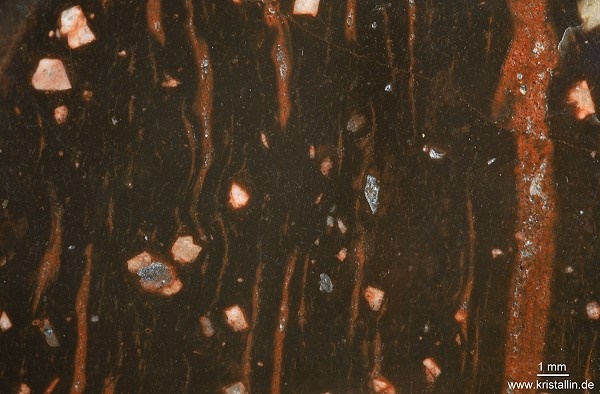

Ignimbrit aus der Nähe von Älvdalen/Dalarna. Im Stück polierter

"Handschmeichler".

Dieser Stein ist gerade mal 4 cm breit, aber sein Ignimbritcharakter ist

trotzdem deutlich.

Der Ausschnitt unten zeigt mehr.

Alle Feldspateinsprenglinge sind kleiner als 1 mm, die meisten der Flammen

sind hauchdünn,

die kräftige am rechten Bildrand erreicht gerade einen Millimeter.

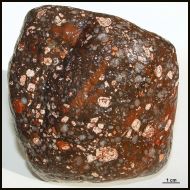

Das nächste Beispiel dagegen zeigt dagegen ein üppig groß ausgebildetes

Gefüge.

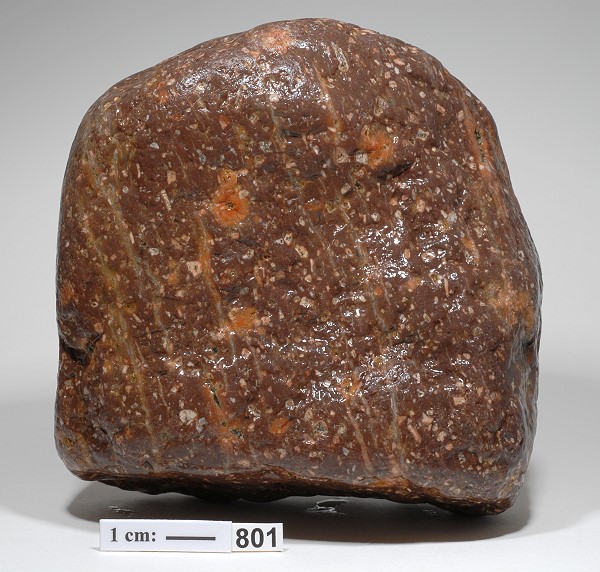

Ignimbritgeschiebe von Heiligenhafen, Ostsee:

Dieses Geschiebe wird von einer mehr als fingerdicken Schliere (Fiamme)

durchzogen, die im ursprünglichen Gesteinsverband gut und gern 40 cm lang

gewesen sein mag. Das Gestein kommt sehr wahrscheinlich ebenfalls aus

Dalarna in Schweden.

Ignimbrite mit solch dicken Flammen sind im Geschiebe selten.

In den glazialen Ablagerungen sind eutaxitische Ignimbrite zwar

nicht häufig, werden

aber immer wieder gefunden.

Die meisten dieser schön gezeichneten Gesteine kommen aus Dalarna.

Sie sind gute

Leitgeschiebe für das Vulkanitgebiet nordwestlich vom Siljansee.

Hier noch ein weiteres Beispiel:

Ignimbrit aus Dalarna. Geschiebe von Glowe auf Rügen.

Auf diesen Vulkaniten basierte übrigens im Schweden des 19. Jahrhunderts

eine beeindruckende

Steinverarbeitung.

Siehe Bild rechts. eine beeindruckende

Steinverarbeitung.

Siehe Bild rechts.

Mehr dazu finden Sie bei der

Beschreibung des

Blyberg-Porphyrs.

Anmerkung zu "Porphyr": Porphyre können durchaus Ignimbrite sein. Um ein

Porphyr zu sein, genügt es, wenn Einsprenglinge in einer feinkörniger

Grundmasse stecken. Sofern die hier gezeigten Ignimbrite solche Gefüge

haben, sind sie auch Porphyre. Der Umkehrschluß ("Dieser Porphyr ist ein

Ignimbrit") gilt bei der Bestimmung von Hand nur, wenn man zusätzlich

Flammen findet, also ein eutaxitisches Gefüge vorliegt.

In

der älteren Literatur wurden solche Gesteine übrigens auch als „schlierige

Porphyre“ bezeichnet. Diese Beschreibung trifft das

Äußere recht gut.

Eutaxite aus anderen Vorkommen:

Neben den Ignimbriten aus Dalarna gibt es in Schweden auch weiter südlich, in Småland, einige wenige Ignimbrite, die

ein schönes eutaxitisches Gefüge zeigen.

Diese sind im Geschiebe allerdings recht selten.

Neben denen aus Småland findet man im Geschiebe noch den Ignimbrit

von Åland und einzelne rote Ostsee-Quarzporphyre, die ein

perfektes, eutaxitisches Gefüge haben.

Ein Beispiel für alle drei finden Sie hier unterhalb.

|

Ignimbrit von

Idekulla (Småland) |

Aland-Ignimbrit |

Roter

Ostsee-Quarzporphyr |

Auch bei den norwegischen Ignimbriten aus dem Oslograben kommen Eutaxite

vor.

Im Südosten Deutschlands kann man

an einigen Stellen die skandinavischen und die sächsischen Ignimbrite

nebeneinander finden. Permische Ignimbrite aus Sachsen werden mit den Flüssen nach Norden

transportiert, die nordischen Geschiebe wurden vom Eis aus Schweden bis an

den Rand des Erzgebirges verschleppt: Jung (Sachsen) trifft alt

(Schweden).

Fehlbestimmungen im Geschiebe:

Geschiebesammler sind oft von dem Wunsch erfüllt, bestimmte, möglichst

hübsche oder seltene Leitgeschiebe zu finden. In diesem Streben wird

gelegentlich übers Ziel hinausgeschossen.

Es erfordert aber genaues Hinsehen,

wenn man sich bei einem Gestein auf die Bezeichnung "Ignimbrit" festlegt. Es genügt nicht, daß das

Gestein streifig aussieht, Feldspateinsprenglinge hat und die Farbe

stimmt.

Es gibt durchaus Möglichkeiten, einen Ignimbrit mit einem ähnlichen

Gestein zu verwechseln.

Das trifft zum Beispiel auf Gneise zu. Insbesondere die Grundmasse um die Einsprenglinge

herum sowie die Streifen im

Gestein

sollte man genau kontrollieren. Schauen Sie kritisch nach, ob die Bruchstücke und die Grundmasse

wirklich abgelagert aussehen oder ob es Hinweise gibt, daß das

Gefüge durch eine seitliche Scherbewegung deformiert wurde.

In einem Ignimbrit schmiegt sich die Grundmasse an die Einsprenglinge oder

Gesteinsbruchstücke an. Die Form der Einsprenglinge wird nicht von der

Grundmasse beeinflußt, denn die Kristalle oder Bruchstücke sind bereits vor dem Ausbruch in der Lava vorhanden. Sie sind

Festkörper, die im Ignimbrit von den Bimsfladen und der vulkanischen Asche

eingehüllt und umflossen werden.

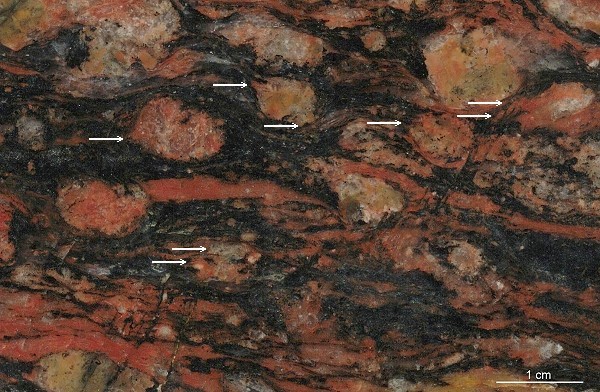

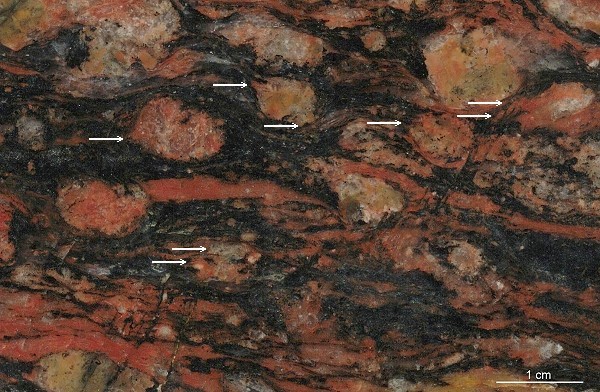

In Gneisen wie dem folgenden dagegen sind die

Einsprenglinge verformt, sei zeigen eine seitliche Ausschwänzung.

An den Enden der Einsprenglinge zeigen sich kleine, tropfenförmige Zipfel.

Diese sind das Ergebnis einer Scherbelastung, die den

gesamten Gneis formte.

Das Gestein zeigt eine

gleichzeitige Verformung von Grundmasse und Einsprenglingen.

Gneis ("Loftahammar Gneisgranit")

Die Pfeile zeigen auf die kritischen Stellen.

Nur wenn die Einsprenglinge undeformiert sind und das Material um sie

herum wirklich abgelagert aussieht, handelt es sich um einen Ignimbrit.

Dazu bedarf es immer der Kontrolle mit einer Lupe.

Auch feinkörnige Vulkanite können deformiert sein und dann einem Eutaxit sehr

ähnlich sehen.

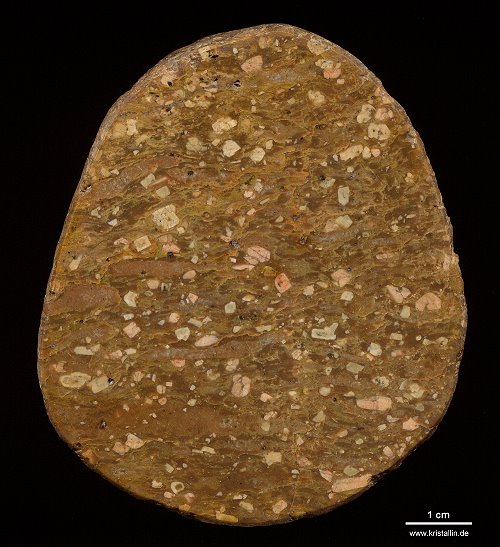

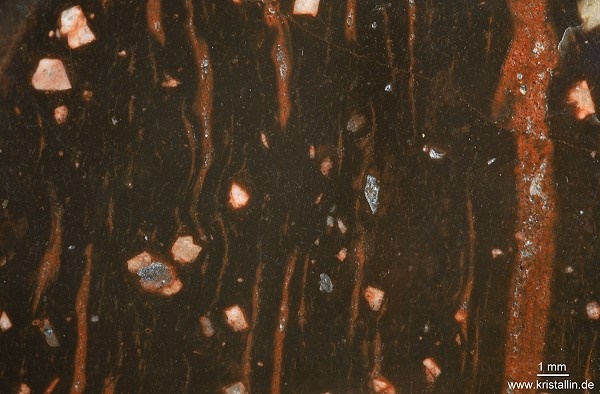

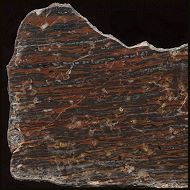

Das Bild zeigt die polierte Schnittfläche eines Geschiebes, das auf den

ersten Blick nach einem Ignimbrit aussieht.

Schaut man genau hin, zeigt sich jedoch, daß die Einsprenglinge (hier sind

es Quarze) verformt sind.

Auch dieses Gefüge weist Deformationen auf. Sie sind klein, aber deutlich. Wenn

Sie die Vergrößerung anschauen, sind die seitlichen Verformungen der

Quarze gut zu erkennen.

Dieses Gestein könnte ursprünglich ein Ignimbrit gewesen

sein, aber das wäre nur durch eine weitergehende Untersuchung

zu klären. In jedem Falle wurde das Gestein nachträglich verformt, so daß

nur von diesem Anblick her die Bezeichnung Ignimbrit nicht

gerechtfertigt ist.

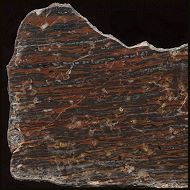

Ein anderer Hinweis auf eine stattgefundene Metamorphose sind Streifen im

Gestein, die lang und gerade sind. Flammen, die ihre Wellung verloren

haben und gleichmäßig dünn und auffallend lang sind, gehören nicht in ein

eutaxitisches Gefüge. In einem normalen Ignimbrit sind die Streifen nicht gerade,

sondern leicht gebogen, gewellt und an den Enden ausgefranst.

Gesteine wie der hellbraune Vulkanit hier oberhalb können einmal durchaus Ignimbrite gewesen sein. Allerdings führt

eine Metamorphose zur zunehmenden Verwischung der typischen Merkmale.

Der ursprüngliche Ignimbrit geht dann nach und nach in einen metamorphen

Vulkanit über.

Solche graduellen Veränderungen sind für einen Laien kaum sicher zu

erkennen, da man in der Regel keine Dünnschliffe anfertigt.

Daher sollte man sich bei der

Benennung "Ignimbrit" auf die wirklich eindeutigen und sicheren

Fälle beschränken.

Wenn Sie zu keinem klaren Ergebnis kommen, belassen Sie es

bei "Porphyr" oder "Rhyolith".

Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

Mit der Benennung „Ignimbrit“ dagegen machen Sie eine sehr präzise Aussage über eine

spezielle, vulkanische Entstehung.

Die Beschreibungen der im Text angesprochenen Ignimbrite finden Sie hier:

Åland-Ignimbrit

Älvdalen-Porphyre

Blyberg-Porphyr

Roter Ostsee-Quarzporphyr

Småland-Ignimbrit aus Idekulla

Ignimbrite aus

dem Oslograben

|

|