Särna-Diabas

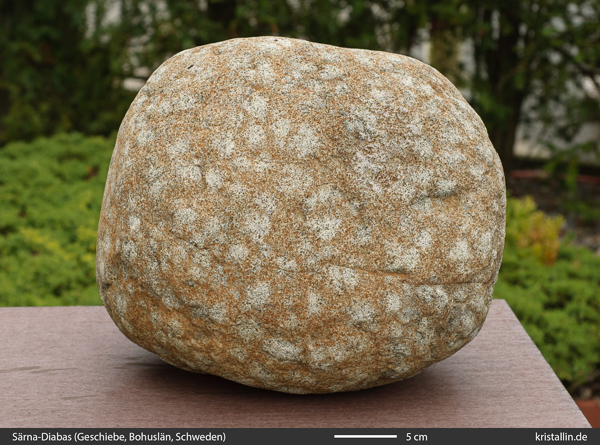

Särna-Diabas ist ein Gestein aus dem nordwestlichen Dalarna in Schweden. Seine Oberfläche ist durchsetzt von rundlichen „Knoten“, die etwa 2-3 Zentimeter groß sind. Funde von Särna-Diabas sind überaus selten.

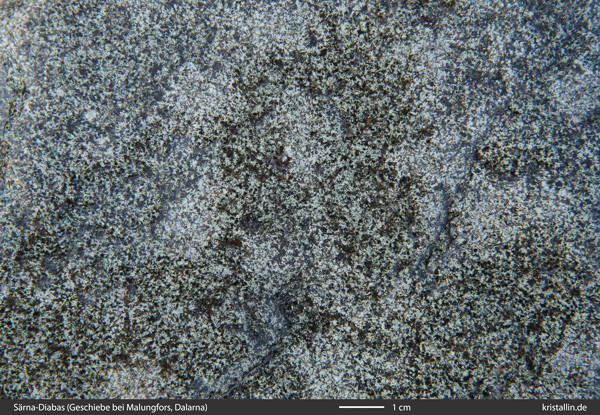

Die rundlichen Gebilde sind Pyroxene, die wegen ihrer Härte leicht hervorstehen können und in denen viele kleine Plagioklase stecken. Den Einschluss von Plagioklaskristallen in größere Pyroxene bezeichnet man als „ophitisches Gefüge“. Man findet es vorzugsweise in Doleriten/Diabasen.

(Bohuslän, Schweden)

Aus der Nähe gleicht das Gestein einem Åsby-Diabas, denn es besteht wie dieser aus vielen Plagioklasleisten, die von dunklem Pyroxen umschlossen sind. Tatsächlich sind Åsby-Diabas und Särna-Diabas eng verwandt und auch gleich alt (SGU).

Einige Särna-Diabase enthalten Magnetit, der sich mit einen kleinen Magneten leicht nachweisen lässt.

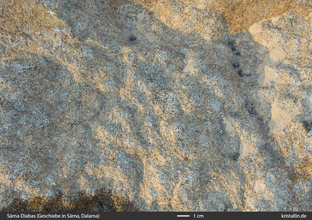

Außerdem kann Olivin im Gestein enthalten sein.Vertiefungen an der Oberfläche und rostbraune Verfärbungen legen diesen Verdacht nahe, aber es braucht eine frische Bruchfläche, um Olivin am typischen Glanz und der unebenen Bruchfläche zu erkennen.

Für die Bestimmung eines Fundes als Särna-Diabas genügt es, wenn die rundlichen Knoten von ca. 2-3 cm Durchmesser und viele kleine Feldspatleisten neben einem dunklen Mineral vorhanden sind. Die Knoten müssen untereinander mindestens 1 cm Abstand haben, so wie auf den Bildern der in Dalarna fotografierten Nahgeschiebe.

Särna-Diabas ist ein sehr gutes Leitgeschiebe für das nordwestliche Dalarna. Weil die Vorkommen dort sehr klein sind und wegen der großen Entfernung sind Geschiebefunde in Deutschland überaus selten.

Herkunft und Funde

Särna-Diabas ist eng verwandt mit Åsby-Diabas. Beide haben ein Alter von 1270-1265 Millionen Jahre (Söderlund 2005). Während es vom Åsby-Diabas mehrere große Vorkommen in Dalarna gibt, beschränkt sich das Anstehende der Särna-Diabas auf den Nordwesten von Dalarna. Die SGU nennt als Vorkommen Vålåberget, Knösarna und Gudmundsåsen, alle nördlich vom See vom Idresjön gelegen (SGU 2012, S 53). Dort geht der Särna-Diabas auch in Åsby-Diabas über.

Ob es westlich von Särna ebenfalls Särna-Diabas gibt, geht aus der Beschreibung der Grundgebirgskarte der SGU nicht hervor. Mit größeren Vorkommen ist nicht zu rechnen, denn schon wenige Dutzend Kilometer südlich des Anstehenden findet man nur noch wenige Nahgeschiebe.

Wie selten Särna-Diabase sind, zeigte eine mehrtägige Untersuchung in Dalarna. Unter den vielen Geschieben in Dalarna sind Dala-Sandsteine mit Abstand am häufigsten. Danach kommen Öje-Basalte und nicht ganz so häufig die Åsby-Diabase.

Särna-Tinguaite findet man schon viel seltener, aber die Särna-Diabase sind mit Abstand die seltensten Nahgeschiebe - auch schon wenige Dutzend Kilometer südlich des Anstehenden.

Die Flecken sind die leicht erhabenen Pyroxene, die hell aussehen, weil sie oberflächlich angestoßen sind. Das gesamte Gestein besteht aus Plagioklasleisten und Pyroxen.

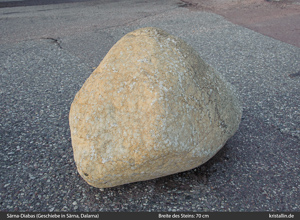

Der Findling in Särna (unten) diente als Parkplatzbegrenzung und das abendliche Streiflicht betonte seine unebene Oberfläche:

Das grobkörnige Gefüge ist auch bei starker Verwitterung noch erkennbar, denn das Gestein zerfällt entlang der Umrisse der großen Pyroxene:

Weil es mehrere der großen Pyroxene braucht, um dieses Gestein zu erkennen, dürfen Funde nicht zu klein sein. Kleiner als das von Marc Torbohm fotografierte Stück sollte ein Geschiebe nicht sein.

Die Vertiefungen an der Oberfläche lassen vermuten, dass hier Olivin enthalten sein könnte. Zur Bestätigung braucht man immer eine frische Bruchfläche.

Dieser Fund aus der Nähe von Berlin hat eine beträchtliche Entfernung zurückgelegt, denn bis zum Herkunftsgebiet sind es 1100 Kilometer Luftlinie. Der tatsächliche Weg im Eis dürfte noch länger gewesen sein.

Ähnliche Gesteine

Kinne-Diabase sehen einem Särna-Diabase sehr ähnlich, sind aber um Größenordnungen häufiger.

Grauschwarze Gesteine mit rundlichen Knoten sind praktisch immer Kinne-Diabase. Ihre Knoten sind klein, in großer Zahl vorhanden und liegen eng beisammen.

In den seltenen Särna-Diabasen sind die rundlichen Pyroxene größer und liegen meist einige Zentimeter voneinander entfernt.

Diabas-Dolerit

Der Begriff „Diabas“ wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich benutzt. Mehr dazu siehe Diabas-Dolerit.

Proben und Koordinaten

Geschiebe aus der Kiesgrube von Holma bei N58.50557 E11.47629

(Bild 1-3, Sammlung T. Brückner).

Die Untersuchung der Nahgeschiebe im Westen Dalarnas fand 2022 statt, beginnend in Malung (N60.68296 E13.71212 ) über Öje und Umgebung (N60.85887 E13.81252 ) bis in den Norden nach Särna (N61.69871 E13.09358) und in die dortige Umgebung.

Die Fotos der Nahgeschiebe von Särna-Diabasen entstanden bei Malungfors, im Tal des Västerdalälven und in Särna.

Das Geschiebe (Bild 11,12) wurde von Marc Torbohm in Horstfelde bei Berlin gefunden.

Literatur:

Ripa, M et al: Berggrundskartan västra delen av Dalarnas län, Uppsala, 2012, SGU serie K 382

Ripa, M et al: Beskrivning till berggrundskartan västra delen av Dalarnas län, Uppsala 2012, SGU serie K382

Le Maitre RW (Hrsg.), Streckeisen A, et al: 2004 Igneous rocks: A Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press

Smed P (übersetzt durch EHLERS J): Steine aus dem Norden. Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland. 1. Auflage, Borntraeger 1994

Smed P 2024: Sten i det danske landskab, Per Smed og Davinde Stenmuseum, Danmark

Söderlund, U., Isachsen, C.E., Bylund, G., Heaman, L.M., Patchett, P.J., Vervoort, J.D. & Andersson, U.B. 2005: U-Pb baddeleyite ages and Hf, Nd isotope chemistry constraining repeated mafic magmatism in the Fennoscandian Shield from 1.6 to 0.9 Ga. Contributions to Mineralogy and Petrology 150, 174–194. (Zitiert im SGU-rapport 2008-24 im Zusammenhang mit den Altersbestimmungen der Gesteine.)

Online-Karte der SGU unter https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html

Matthias Bräunlich, Juli 2025