Cordierit (Mg,Fe)2 Al4Si5O18

Cordierit ist eng mit den eben besprochenen Silikaten (Sillimanit, Andalusit, Disthen) verwandt und kommt in ähnlichen oder gleichen Gesteinen vor. Auch Cordierit bildet sich metamorph aus sedimentärem Ausgangsmaterial und zwar kontaktmetamorph ebenso wie bei Regionalmetamorphosen. Deshalb kommt er ebenso in den sogenannten Knotenschiefern vor wie auch in Gneisen. Letztere sind im skandinavischen Geschiebe regelmäßig zu finden.

Cordierit ist mit einer

Härte von 7 nicht ritzbar. Er bricht muschelig uneben und hat nur eine

undeutliche oder gar keine erkennbare Spaltbarkeit. Cordierit neigt dazu,

andere Minerale zu umwachsen und ist häufig mit Biotit vergesellschaftet,

den es dann einschließt. Eingewachsener Biotit ist ein wichtiges Indiz für

die makroskopische Bestimmung.

Die auffälligste Eigenschaft von Cordierit aber ist sein Pleochroismus.

Damit bezeichnet man Mehrfarbigkeit, die allein von der Blickrichtung, also

der Orientierung des Kristallgitters abhängt. Um das zu sehen, benötigt man

einen einzelnen Cordierit, der durchscheinend bis klar sein sollte. Seine

Form spielt keine Rolle.

Je nach dem, wie man den Cordierit ins Licht hält, wechselt seine Farbe von

Dunkelblau über Hellblau zu Blassgelb.

Leider ist dieser

Farbwechsel nur bei isolierten Kristallen und nicht bei den im Gestein

eingebetteten Cordieriten zu beobachten. (Jedenfalls habe ich das noch nie

sehen können.)

Für die makroskopische Gesteinsbestimmung sind vor allem zwei Gesichtspunkte

relevant: Cordierit ist nur dann gut zu erkennen, wenn er frisch und

intensiv bläulich gefärbt ist. Einbettende Gesteine sind dann mit großer

Wahrscheinlichkeit Metasedimente. Allerdings kommt Cordierit auch in

magmatischen Gesteinen vor.

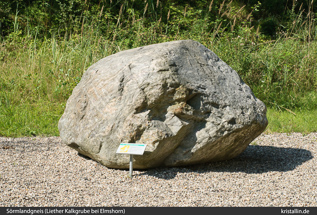

Ein schönes und gut zugängliches Geschiebe mit Cordierit liegt in der Findlingsausstellung der ehemaligen Kalkgrube in Lieth bei Elmshorn. Der Stein stammt aus dem nördlich gelegenen Lägerdorf. Das erste Bild zeigt das ganze Geschiebe, die beiden Ausschnittbilder schönen blauen Cordierit auf der Oberfläche dieses Gneises.

Dieses

Geschiebe ist ein Sörmlandgneis und ein typischer Vertreter skandinavischer

Paragneise. Um die Cordierite zu sehen, empfiehlt es sich, bei Sonnenschein

dort einzutreffen und Wasser zum Anfeuchten mitzubringen.

Dieses

Geschiebe ist ein Sörmlandgneis und ein typischer Vertreter skandinavischer

Paragneise. Um die Cordierite zu sehen, empfiehlt es sich, bei Sonnenschein

dort einzutreffen und Wasser zum Anfeuchten mitzubringen.

Einige Cordierite sind

mehrere Zentimeter groß und haben unscharfe Ränder. Andere sind kleiner und

scharf begrenzt.

Oben ist der Cordierit das blaue Mineral in der Bildmitte.

Unten siehe Pfeile.

(Vergrößerung ohne Beschriftung)

Die beiden Bildausschnitte befinden sich auf der Süd- und Südostseite des

Steins in der oberen Hälfte und sind für Erwachsene stehend zu finden. (Die

Koordinaten des Findlings sind: N 53.72145 E 9.67792. Der Stein liegt

hangabwärts am unteren Ende.)

So schöne blaue Cordierite sind wirklich nicht häufig. Oft ist das Mineral

nur blassgrau oder blaugrau und kann wegen seines muscheligen Bruchs mit

Quarz verwechselt werden. Da Cordierit dazu neigt, andere Minerale zu

umwachsen und oft zusammen mit Biotit vorkommt, sollten blaugraue oder graue

Minerale mit vielen Biotiteinschlüssen genauer beachtet werden. (Quarz

schließt normalerweise keine Biotitflocken ein.)

Beim Andalusit im vorigen Abschnitt hatte ich dieses Handstück hier links

bereits vorgestellt. Wenn man sich nun das graue Mineral unter- und oberhalb

des Andalusits ansieht, dann ist auch dies ein Kandidat für Cordierit.

Die vielen eingewachsenen schwarzen Biotitflocken sprechen sehr dafür und

ebenso die Tatsache, dass dies ein Metasediment ist. Hat man keine

Möglichkeit zu einer Laboruntersuchung, so kann man zumindest Cordierit als

Arbeitshypothese ins Auge fassen.

Aber Vorsicht! Nicht jedes

blaugraue Mineral in einem Paragneis ist auch gleich ein Cordierit. Zur

Warnung hier noch ein Gneis aus dem Südwesten Finnlands. (Für die Gegend

dort verzeichnet die geologische Karte an mehreren Stellen Cordieritgneise.)

Das unscharf begrenzte, bläuliche Mineral in der Mitte und im oberen Teil

fiel mir schon im Steinbruch auf, denn es ist im Sonnenlicht intensiv

blaugrau. Ich hoffte schon, schönen Cordierit gefunden zu haben.

Beim genaueren Hinsehen zeigte sich aber, dass das graublaue Mineral eine

gute Spaltbarkeit hat und danach fand ich auch noch polysynthetische

Verzwillingungen. Das hier ist Plagioklas.

Mit etwas Glück kann man

auch im Västervik-Fleckengestein frischen, blauen Cordierit finden. Im

folgenden geschnittenen Exemplar steckt in einigen der schwarzen Flecke auch

frischer Cordierit. Vor allem oben links und rechts unterhalb der Bildmitte.

Die schwarzen Flecke in den Västervik-Fleckengesteinen bestehen allesamt aus

metamorph gesprossten Cordieriten, sind aber wegen der massiven Einlagerung

von Biotit (+ eventuelle Alteration) ohne Hilfsmittel kaum als solche

erkennbar.

Frischer, bläulicher Cordierit, so wie in diesem Handstück aus Börgö, ist

bei Västervik-Gesteinen eine Ausnahme.

Auch in kontaktmetamorph

überprägten Sedimenten kommen Cordierite vor, die makroskopisch schwarz

aussehen und sich durch eine getreidekornähnliche Form auszeichnen. Solche

Gesteine werden deshalb auch als Fruchtschiefer oder Knotenschiefer

bezeichnet.

Fruchtschiefer von Theuma im Vogtland. Blick auf die Schieferungsebene.

°°°

Zur Herkunft der Proben:

Ein Teil der gezeigten Handstücke stammt aus Sammlungen Dritter. Sollten die

Angaben zur Herkunft von Proben unvollständig sein, dann ist das keine

Absicht.

Bitte schreiben Sie mir, damit ich Fehlendes ergänzen kann.

Verwendete Literatur:

Barth,

Correns, Eskola: Die Entstehung der Gesteine

Verlag Springer, Berlin 1939

Drüppel, K.: Von der Mantelschmelze zum Namibia Blue: Die komplexe Entstehungsgeschichte eines außergewöhnlichen Natursteinvorkommens Mitt.Österr.Miner.Ges. 151 (2005)

Jubelt,

R. Mineralbestimmungsbuch,

VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1970

Okrusch,

M.;

Matthes,

S.:

Mineralogie

Eine Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und

Lagerstättenkunde

8., vollständig überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Auflage

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010

Seim,

R.

Minerale

1. Auflage Neumann Verlag, Radebeul 1970

Vinx,

R.

Gesteinsbestimmung im Gelände

3. Aufl., Heidelberg, Verlag Spektrum, 2011

Druckfassung (pdf)

Bilder benutzen