Diabas-Dolerit

Diabase sind magmatische Gesteine aus Plagioklas und Pyroxen. Ihre Zusammensetzung ist identisch mit der von Basalt oder Gabbro.

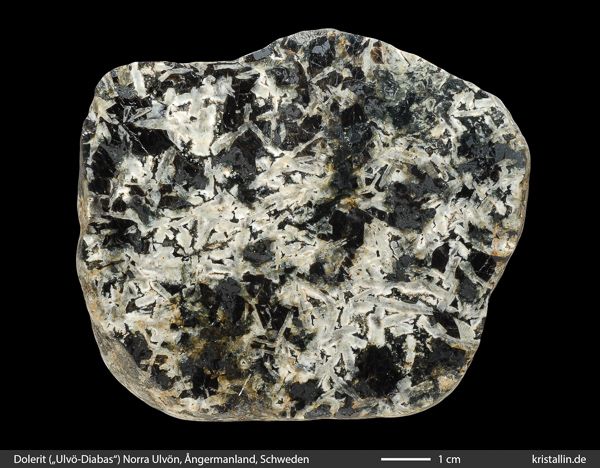

Der Begriff „Diabas“ wird unterschiedlich benutzt. In Skandinavien sind Diabase basaltische Ganggesteine mit Plagioklas- und Pyroxenkristallen, die mit bloßem Auge erkennbar sind. Solche Diabase sehen so aus:

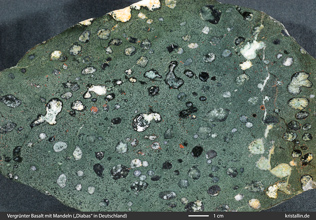

Die gleichen Gesteine heißen in den meisten anderen Ländern Europas „Dolerit“. Mit „Diabas“ wird dann ein vergrünter Basalt bezeichnet:

Wegen der unterschiedlichen Bedeutung ist der Begriff „Diabas“ problematisch. In der Literatur muss man sich vergewissern, wie er benutzt wird.

Bei der Bestimmung von Funden im norddeutschen Flachland wird meist „Diabas“ verwendet, weil einige dieser Gesteine skandinavische Eigennamen haben.

Diabase/Dolerite bestimmen

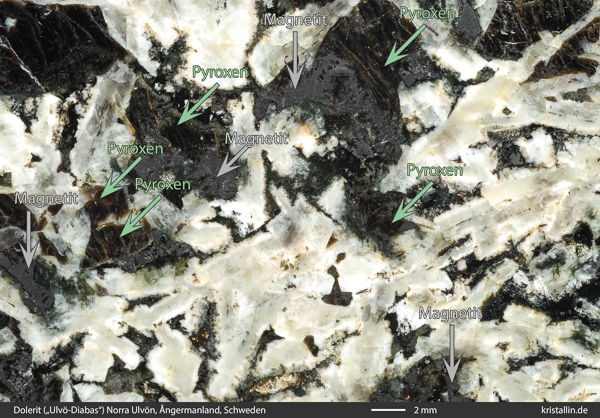

Diabase/Dolerite sind dunkle Gesteine mit hellen Plagioklasleisten, die regellos das Gestein durchziehen. Zwischen ihnen steckt dunkelgrauer bis schwarzer Pyroxen und oft auch Magnetit. Letzterer glänzt grau-metallisch und zieht einen Magneten an.

(polierter Schnitt)

Bei der Bestimmung achtet man zuerst auf das richtungslose Gefüge mit länglichen hellen Feldspäten von einigen Millimetern Größe. In seltenen Fällen erreichen sie mehrere Zentimeter. Auf angewitterten Oberflächen erscheinen Plagioklase weiß.

(Bild ohne Beschriftung)

Die für Plagioklas typischen Zwillingsstreifen findet man auf Bruchflächen - siehe Pfeil.

(Bild ohne Beschriftung)

Der dunkle Pyroxen glänzt weniger stark als Amphibol. Das ist mit bloßem Auge erkennbar, erfordert aber Übung.

Weil man die pyroxentypischen Spaltwinkel von 90° fast nie findet, ist es besser, auf den eher matten Glanz der Pyroxene zu achten und die leistenförmigen, hellen Feldspäte als Plagioklase zu bestimmen. Enthält das Gestein dann noch Magnetit, kann man sicher sein, einen Dolerit/Diabas vor sich zu haben.

Gelegentlich ist der Plagioklas mehrfarbig wie im Bild 8, in dem einige Plagioklase gelblich-weiß sind und andere grau-violett. Der gelbweiße Plagioklas ist alteriert und hat seine Plagioklaszwillinge verloren.

Solche grobkörnigen Diabase/Dolerite sind für Einsteiger ideal geeignet, die Bestimmung von Plagioklas, Pyroxen und Magnetit zu üben. Es gibt keine Gesteine, in denen man diese Minerale besser erkennt.

Ophitisches Gefüge

Die Größe der Pyroxene verdient einen genauen Blick. Bewegt man den Stein im Licht, spiegeln einige der schwarzen Pyroxene auf großer Fläche. So ein gleichzeitig reflektierender Pyroxen ist ein Kristall, auch wenn er aus scheinbar nicht zusammenhängenden Teilen besteht. Wenn große Pyroxene viele kleine Plagioklase in sich einschließen, bezeichnet man das als „ophitisches Gefüge“.

Die Größe der spiegelnden Pyroxene erkennt man am besten auf einer Bruchfläche. Ophitische Gefüge, also von Pyroxen umwachsene Plagioklase, sind typisch für Dolerite/Diabase.

Vorkommen

Diabase bzw. Dolerite bilden steil stehende Gänge, seltener horizontale Lagergänge (Sills). Als Ganggestein sollten sie eine Korngröße zwischen der von Basalt und Gabbro haben. Tatsächlich aber sind manche Dolerite viel grobkörniger als Gabbros:

(Das Gelbe und Graue sind Flechten)

Wer in Schweden unterwegs ist, findet ein bemerkenswert großes Vorkommen bei Nordingrå. Die Küste dort heißt „Rotsidan“ und besteht auf mehreren Kilometern Länge aus einem grobkörnigen Diabas/Dolerit. Bild 11 (oben) ist eine Nahaufnahme.

Vermutlich handelt es sich um einen Lagergang (Sill), der horizontal ins Nebengestein eingedrungen ist. Die obere Überdeckung ist inzwischen verwittert.

Auch dieser Diabas enthält viel Magnetit, denn ein Magnet haftet dort an jedem Felsen.

Die hier gezeigten Beispiele werden in Schweden als Diabas vom „Typ Åsby-Ulvön“ bezeichnet - oder auch kurz als „Åsby-Diabas“. Damit sind immer alle Diabase mit Plagioklasleisten in einem mittel- bis grobkörnigen Gefüge gemeint. „Åsby-Diabas“ ist eine Gruppenbezeichnung.

Weil es sehr viele Vorkommen gibt, bleibt die Herkunft von Funden in Norddeutschland offen. Diese Gesteine sind keine Leitgeschiebe.

Olivindiabas - Olivindolerit

Einige Diabase/Dolerite enthalten zusätzlich Olivin. Um ihn zu erkennen, braucht man eine frische Bruchfläche, auf der Olivin wie Quarz aussieht. Er hat eine unebene Bruchfläche, Glasglanz und ist oft farblos oder durch Verwitterung gelblich. Olivin ist in diesen Gesteinen nie grün.

Bei der Bestimmung muss das Gestein als Ganzes betrachtet werden. In einem Dolerit kommt kein makroskopisch erkennbarer Quarz vor und deshalb wird ein Mineral mit Glasglanz und unebener Bruchfläche sehr wahrscheinlich Olivin sein. Dazu müssen Sie aber vorher das ganze Gestein als Diabas/Dolerit bestimmt haben - insbesondere müssen Sie bei den Plagioklasen sicher sein.

Dass der Olivin verwitterungsempfindlich ist, zeigt die Bruchfläche im Bild 15. Der glänzende Olivin ist links fast farblos, wird aber nach rechts gelb. Dort ist die Außenseite der Probe. So einen Farbwechsel gibt es nicht bei Quarz, sehr wohl aber beim empfindlichen Olivin.

Wenn Sie grüne Minerale finden, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Epidot. Ist der Grünton nur dezent und steckt in den hellen Mineralen, dann spricht das für alterierten Plagioklas.

Gibt es auf der Oberfläche eines Steins Löcher, dann sind dort Minerale ausgewittert. Wurde das Gestein vorher als Dolerit bestimmt, dann liegt Olivin nahe. Aber das ist dann nur ein Hinweis und keine Bestimmung. Dafür braucht es eine Bruchfläche.

Ähnliche Gesteine

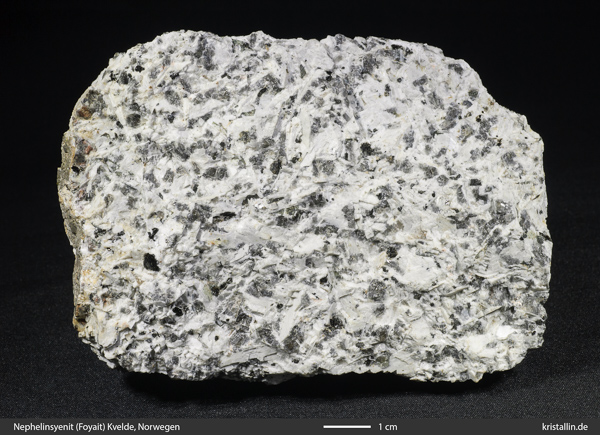

Ein oberflächlich ähnliches Gestein ist Foyait aus Südnorwegen. Dabei handelt es sich um einen Nephelinsyenit mit hellen Leisten aus Alkalifeldspat und grauem Nephelin in den Zwischenräumen.

Wer nur flüchtig hinsieht und keine Lupe benutzt, kann ihn mit einem Dolerit verwechseln. Dabei muss man übersehen, dass das dunkle Mineral grau und nicht schwarz ist und die Feldspäte keine Plagioklase sind. Vor allem aber gibt es in einem Nephelinsyenit keinen Magnetit. Wird ein Magnet angezogen, ist ein Gestein mit schlanken weißen Feldspäten immer ein Dolerit.

Das Bild zeigt einen frischen Foyait. Ist er angewittert, wird der Nephelin an der Oberfläche verschwunden sein. Dann ist das Gestein von kleinen Gruben übersät sein und besteht nur noch aus hellen Feldspatleisten.

Zusätzlich kann man mit einer UV-Leuchte auf Sodalith prüfen, denn ein Teil der norwegischen Foyaite enthält Sodalith, der unter UV-Licht orange fluoresziert. Auch wenn man nur wenige der orange leuchtenden Körner findet, ist das Gestein ohne Zweifel ein Foyait aus Norwegen.

In Deutschland findet man dieses seltene Gestein nur zusammen mit anderen norwegischen Geschieben, allen voran Rhombenporphyren. Gibt es am Fundort keine Rhombenporphyre, dann können Sie auch keinen Foyait finden. Das bedeutet, dass in Brandenburg ein Dolerit um mehrere Größenordnungen wahrscheinlicher ist als ein Foyait. In Dänemark sieht das schon anders aus, dort kommen beide vor, aber auch in Dänemark überwiegen die Dolerite. (Siehe dazu auch den Exkursionsbericht aus Norwegen.)

„Diabas“ in Deutschland

In Deutschland geht die Bezeichnung „Diabas“ auf eine Zeit zurück, in der man das Alter der Vulkanite mit ihrem Namen verknüpfte. Alte Vulkanite, aus dem Perm oder älter, bekamen als „Paläovulkanite“ Namen wie Diabas, Melaphyr, Porphyrit und andere. Davon hat man inzwischen längst wieder Abstand genommen, denn die Veränderung der Gesteine (Alteration) ist altersunabhängig (Walger 1958).

Daher ist für die hier beschriebenen Gesteine „Dolerit“ als Bezeichnung vorzuziehen, es sei denn, ein Gestein hat einen eingeführten Eigennamen (z. B. Åsby-Diabas).

Proben und Koordinaten

Der Ulvö-Diabas (Bild 5,6) ist ein Nahgeschiebe auf dem Anstehenden von

Norra Ulvön bei 63.05215, 18.68088

Der Åsby-Diabas kommt aus Dalarna, ungefähr bei 61.64816, 12.97228 (Sammlung Kottner)

Der grobe Diabas von Byarum (Bild 8) stammt ungefähr von hier: 57.53152, 14.13833

Die Küste „Rotsidan“ (Bild 11-13) liegt hier: 62.84594, 18.37669

Der Foyait (Bild 17) stammt von hier: 59.17473, 9.98438

Literatur

Le Maitre RW (Hrsg.), Streckeisen A, et al: 2004 Igneous rocks: A Classification and Glossary of Terms, Cambridge University Press

Murawski H, Meyer W: Geologisches Wörterbuch, 10. Auflage, Enke-Verlag 1998

Törnebohm A. E. 1877: Ueber die wichtigeren Diabas- u. Gabbro-Gesteine Schwedens, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie

Vinx R. 2015: Gesteinsbestimmung im Gelände, 4. Auflage, Springer Spektrum, Berlin

Walger, E. 1958: Über die postmagmatischen Umwandlungserscheinungen an den Melaphyren des Pfälzer Berglandes. Dissertation an der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg i. Br.

Grundgebirgskarte der SGU: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berg-50-250-tusen.html

Matthias Bräunlich, Juli 2025