kristallin.de > Gesteinsliste (Druckfassung dieses Textes)

Basalt

Basalt ist ein dunkles, vulkanisches Gestein, das hauptsächlich aus Plagioklas und Pyroxen besteht. Ein typischer Basalt ist grau oder schwarz und so feinkörnig, dass man auch mit einer Lupe keine Minerale erkennt. Man braucht ein Labor, um einen Basalt sicher zu bestimmen.

Der Grund für die Feinkörnigkeit ist die schnelle Abkühlung der Schmelze. Bei langsamer Erstarrung entsteht statt des Basalts ein Gabbro bzw. ein Dolerit. Diese drei Gesteine haben die gleiche Zusammensetzung, aber verschiedene Korngrößen.

Wegen ihres hohen Gehalts an Eisen und Magnesium werden Basalt, Gabbro und Dolerit auch als mafische Gesteine bezeichnet.

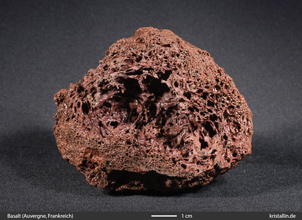

(Auvergne, Frankreich)

Das kleine Basaltstück im ersten Bild wurde von Gasen bzw. Wasserdampf aufgebläht. Außen erstarrte die Lava schnell und die Blasen blieben klein. Das Innere war etwas länger flüssig und die Gase konnten sich noch etwas ausdehnen.

Die rötliche Farbe dieses Basalts ist auf chemische Reaktionen im noch heißen Gestein zurückzuführen.

Ein Basalt ohne Blasen ist ein kompaktes grauschwarzes Gestein ohne besondere Merkmale.

Im QAPF-Diagramm steht Basalt im Feld 10. Neben Plagioklas kann er bis zu 20 % Quarz oder bis zu 10 % Foide enthalten - unsichtbar in der Grundmasse. Dazu kommt der Kalziumgehalt im Plagioklas, von dem die Unterscheidung in Basalt oder Andesit abhängt. Ist der Kalziumgehalt hoch, ist das Gestein ein Basalt. Ist er niedrig, ist es ein Andesit. Um das festzustellen, braucht man ein Labor. Im Handstück ist das nicht zu erkennen (Vinx 2015, S. 235).

Inhalt

Basalt erkennen

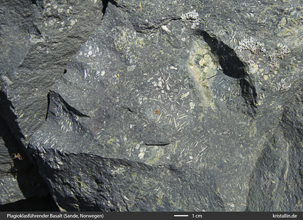

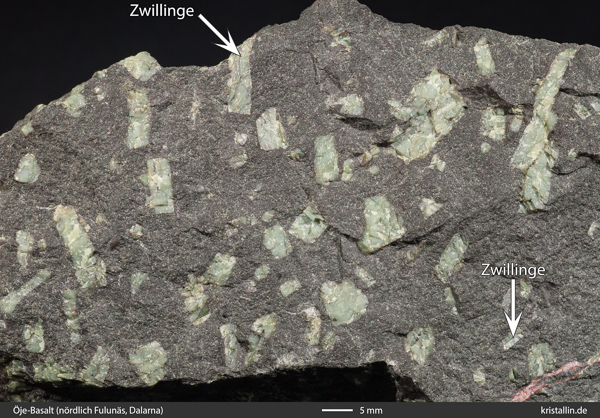

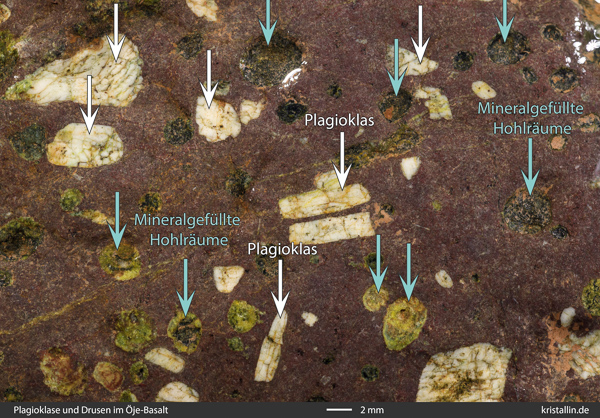

Basalte werden für Amateure bestimmbar, wenn sie Einsprenglinge von Plagioklas enthalten. Einsprenglinge sind Feldspatkristalle, die schon vor dem Erstarren der Schmelze gebildet wurden. So ein Gestein kann man „plagioklasführenden Basalt“ nennen.

Plagioklas kristallisiert oft in Form schlanker Leisten bzw. kleiner Tafeln, die weiß oder schwach grünlich aussehen. Das Vergrünen ist typisch für Plagioklas und wird durch überhitzte Flüssigkeiten verursacht.

Zur Bestimmung von Plagioklas sucht man mit einer starken Lupe in den spiegelnden Spaltflächen die typischen Zwillinge, die sich dort als viele kleine, streng parallele Linien zeigen.

(Bild ohne Beschriftung)

Wenn der Basalt nicht zu stark zersetzt ist, besteht eine realistische Chance, diese Zwillingsstreifen zu sehen.

Findet man in den Einsprenglingen keine Zwillinge, bleibt noch die Vergrünung der Feldspäte bzw. des gesamten Gesteins als Hinweis auf eine basaltische Zusammensetzung.

Die Vergrünung der Basalte ist immer gleichmäßig und dezent. Kräftig grüne Minerale oder eine nur lokale intensiv grüne Färbung im Gestein deuten eher auf das Mineral Epidot. Keinesfalls handelt es sich um Olivin. Dazu weiter unten mehr.

Basalte können schwarz, grau, rotbraun oder dunkelviolett aussehen. Die Farben entstehen durch Hämatit, der sich bei einer Reaktion mit Wasser und Sauerstoff bildet.

Magnetit ist ein weiteres Mineral, das oft im Basalt enthalten ist. Dann haftet ein Magnet am Gestein.

Blasen im Basalt

Die Bildung kleiner Blasenhohlräume ist nur in dünnflüssigen Laven möglich. Solche Blasen im Gestein sind ein Indiz für einen Basalt, wenn die Grundmasse feinkörnig und dunkel ist.

(Teneriffa, Durchmesser der Münze 2,5 cm)

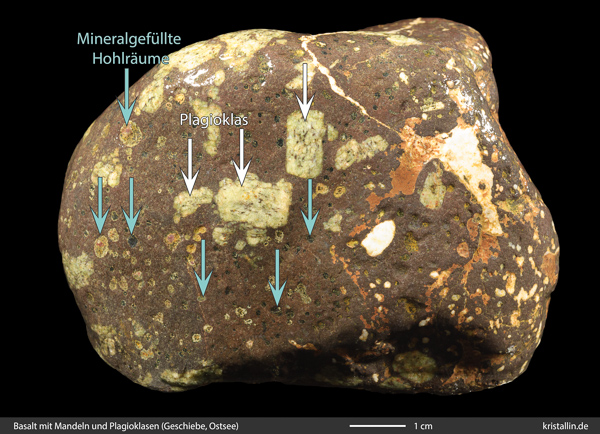

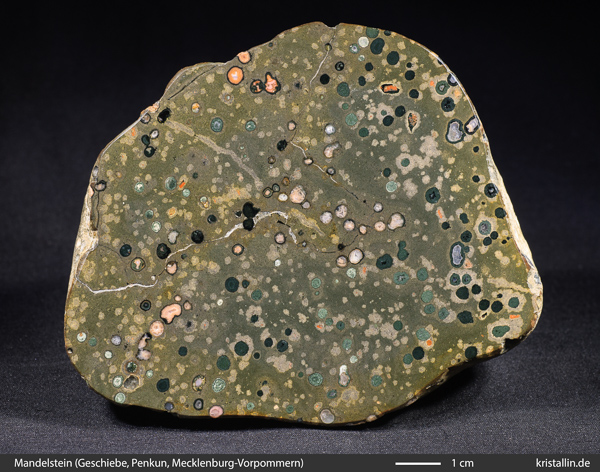

In frischen Basalten sind solche Blasen offen. Sie können sich nachträglich füllen, wenn Wasser durch das Gestein sickert und Kalzit, Quarz und auch intensiv grünen Epidot abscheidet. Diese Minerale stammen aus dem Basalt selbst und entstehen bei der Zersetzung von Plagioklas und Pyroxen. Basalte mit gefüllten Blasen werden auch „Mandelstein“ genannt.

(„Mandelstein“, Strandstein an der Ostsee)

Man muss aufpassen, gefüllte Hohlräume nicht mit Einsprenglingen zu verwechseln, denn beide kommen zusammen vor. Die Blasen sind immer rundlich, Einsprenglinge sind dagegen kantig oder haben unregelmäßige Umrisse.

Öje-Basalt, Schweden (Bild ohne Beschriftung)

Achat

Manche Blasen sind mit Achat gefüllt. Das kann hübsch aussehen, vor allem auf polierten Flächen. Die folgende Probe hat gleichzeitig auch eine vergrünte Grundmasse.

(Geschiebe aus Mecklenburg, Sammlung M. Torbohm)

Neben Achat gibt es hier auch grünlich, weiß und schwarz gefüllte Blasen. Die Minerale darin sind von Hand nicht bestimmbar, dafür braucht man einen Gesteinsdünnschliff, ein spezielles Mikroskop und viel Erfahrung.

Vom Achat abgesehen, kann man hier als Amateur nur das Mineral Kalzit sicher bestimmen, wenn man mit einem Tropfen Salzsäure prüft. Die bringt Kalzit zum Schäumen, während der Achat davon unbeeindruckt bleibt.

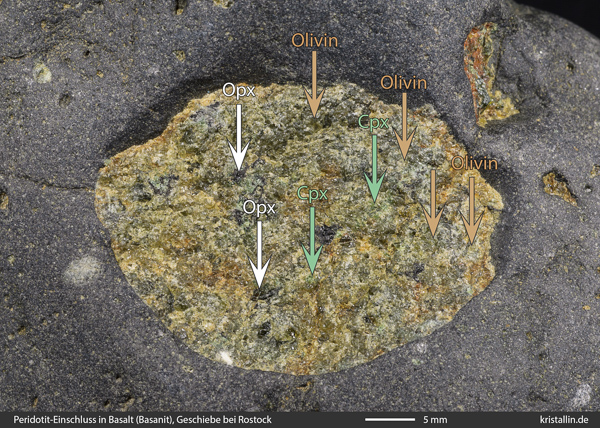

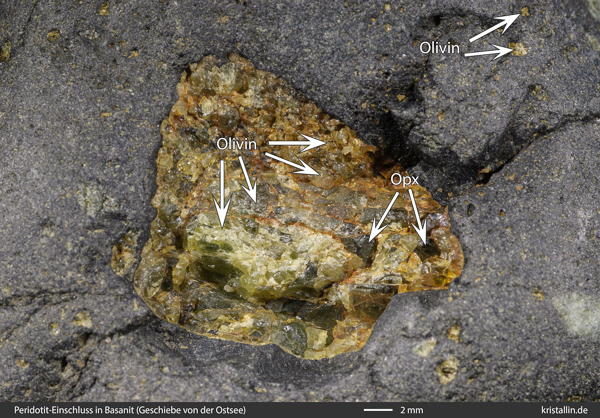

Peridotit-Einschlüsse

Eine zweite Möglichkeit, Basalte zu erkennen, bieten gelblich-grüne Einschlüsse, die auch „Olivinknollen“ genannt werden.

(Geschiebe von der Ostsee, Sammlung Brückner)

Sie sind Gesteinsfragmente aus dem oberen Erdmantel, die beim Aufstieg der Schmelze mit an die Oberfläche gebracht wurden. Diese Gesteine heißen Peridotite. Sie sind das einzige Gestein aus dem Erdmantel, das wir untersuchen können, denn sie stammen aus einer Tiefe, in die wir nicht bohren können und aus der wir auch sonst keinerlei Proben haben.

(Randall Munroe hat es etwas anders ausgedrückt.)

Die Bezeichnung „Olivinknolle“ wird den Peridotiten nicht gerecht, denn es handelt sich um eine ganze Gruppe verschiedener Erdmantelgesteine und nicht einfach nur um Olivin.

Bild ohne Beschriftung

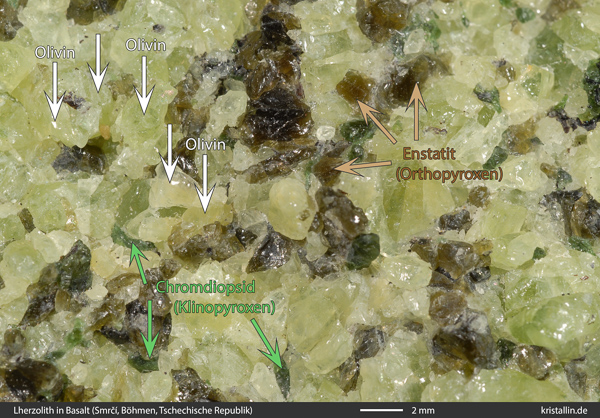

Nahaufnahme eines Peridotits:

Basanit aus Smrči, Turnov, Tschechische Republik (Bild ohne Beschriftung)

Die verschiedenen Minerale sind manchmal schon mit bloßem Auge erkennbar, wobei Olivin immer den größten Anteil hat. Er ist blassgrün bis leicht gelblich und viel weniger grün, als Laien erwarten. Dazu kommt Chromdiopsid, ein Klinopyroxen, den man an seiner grasgrünen Farbe leicht erkennt. Ein zweiter, regelmäßig vorkommender Pyroxen, ist Enstatit, ein Orthopyroxen. Er ist blass bräunlich oder olivfarben (Vinx 2015).

Die genauen Mengenverhältnisse der Minerale in so einem Einschluss entscheiden über den Gesteinsnamen, denn „Peridotit“ ist nur der Oberbegriff. Die meisten Einschlüsse sind Lherzolithe. (Mehr bei der Beschreibung der Peridotite.)

Peridotite verwittern leicht und werden dann gelblichbraun. Nur der Chromdiopsid bleibt intensiv grün.

(Geschiebe an der Ostsee, Opx = Orthopyroxen)

Basalte mit Einschlüssen von Erdmantelgestein sind keine Basalte im strengen Sinne, sondern Alkalibasalte (reich an K und Na) oder Basanite, wenn sie mehr als 10 % Olivin enthalten. Für diese Unterscheidungen braucht man wieder ein Labor.

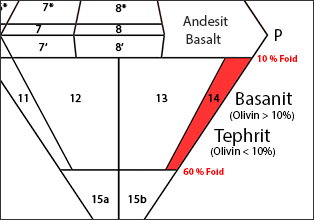

Basanit

Ein Basanit ist ein Vulkanit aus der Basaltfamilie, der 10-60 % Feldspatvertreter und mindestens 10 % Olivin enthält, dazu wieder Plagioklas und Klinopyroxen. Die Minerale stecken in der Grundmasse und sind makroskopisch nicht erkennbar.

Basanite kann man als lose Steine in Norddeutschland finden. Sie sind eiszeitlich transportierte Gesteine aus Südschweden und werden meist, nicht ganz korrekt, als „Schonenbasalt“ bezeichnet. Man erkennt sie an den Peridotit-Einschlüssen in der feinkörnigen, grauen bis grauschwarzen Grundmasse. Die Bilder 13, 14, 16 und 17 zeigen solche Funde.

Peridotiteinschlüsse verwittern leicht, färben sich im Laufe der Jahre gelblich bis braun und zerfallen dann. Zurück bleiben Löcher im Gestein. Wenn Sie am Boden so einer Vertiefung noch ein paar gelblichgrüne Körnchen finden, dann sind das die Reste eines Peridotits und damit ist das Gestein ein Basanit aus Südschweden. (Das gilt nur für Glazialgeschiebe in Norddeutschland.)

Basanite mit Peridotit-Einschlüssen gibt es auch in der Eifel oder in der Rhön. Einen besonders einschlussreichen Basanit findet man auf dem Gipfel der Wasserkuppe.

Liegt der Olivingehalt unter 10 %, ist das Gestein ein Tephrit.

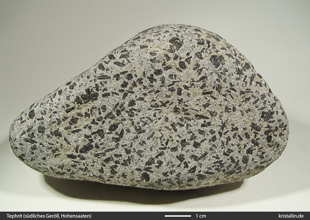

Tephrit

Ein Tephrit ist ein basaltisches Gestein mit weniger als 10 % Olivin. Dazu kommen wieder Klinopyroxen, Plagioklas und 10-60 % Feldspatvertreter (meist Nephelin). Von den schwarzen Klinopyroxenen abgesehen, stecken alle Minerale in der feinkörnigen Grundmasse.

Basanite und Tephrite stehen im Streckeisen-Diagramm der Vulkanite im Feld 14.

In Teilen von Sachsen und Brandenburg kann man Tephrite als „südliche Gerölle“ finden. Diese Steine wurden in der Elbe von Böhmen aus nach Norden transportiert. Sie sind angewittert hellgrau und voller kantiger, schwarzer Pyroxene, ihre Bruchfläche ist schwarz.

So einen Fund als Tephrit zu bezeichnen, ist eine gut begründete Vermutung, wenn er von anderen südlichen Gesteinen begleitet wird. Das sind vor allem Lydite, lyditführende Konglomerate und Phonolithe. Die auffälligen Pyroxene reichen allein nicht aus, denn die gibt es auch in anderen Gesteinen.

Verschiedene Basalte

In diesem Text benutze ich „Basalt“ als Oberbegriff für Gesteine mit ungefähr basaltischer Zusammensetzung. Geologen unterscheiden auf der Grundlage chemischer Analysen eine ganze Reihe von Basalten, wobei der Gehalt an SiO2, Natrium und Kalium entscheidend ist.

Wichtige Basalttypen sind: tholeiitischer Basalt, olivintholeiitischer Basalt, Alkali-Olivinbasalt, Basanit und Olivin-Nephelinit.

Weil all das auf chemischen Analysen aufbaut, ist ihre Unterscheidung für Amateure nicht möglich. Man kann aber mit Hilfe der Plagioklas-Einsprenglinge bzw. der Peridotit-Einschlüsse zumindest auf zwei Typen von Basalt schließen:

- Plagioklas-Einsprenglinge deuten auf einen Basalt mit ungefähr tholeiitischer Zusammensetzung.

- Peridotit-Einschlüsse kommen vor allem in alkalireichen Basalten und in Basaniten vor.

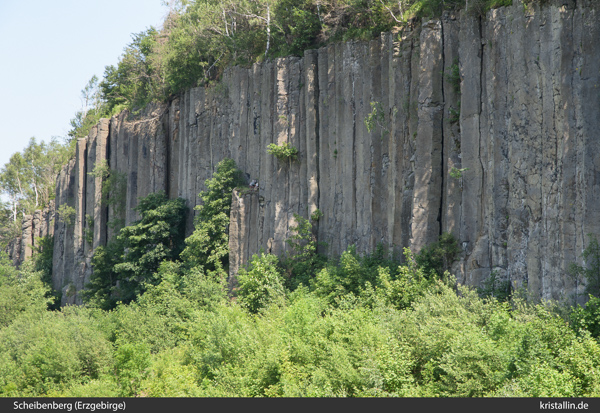

Säulen

Wenn eine Gesteinsschmelze kalt wird, schrumpft sie und bildet Risse. Bei einem feinkörnigen und homogenen Gestein kann sich ein ganz gleichmäßiges Rissmuster bilden, das sich in die Tiefe fortsetzt und dann Säulen bildet. Das hat nichts mit Kristallen zu tun, es handelt sich nur um Schrumpfrisse. Solche Säulen bedeuten auch nicht zwangsläufig Basalt. Rhyolithe, Dazite und Phonolithe kommen ebenso in Säulen vor, wenn auch viel seltener. Ist das Gestein aus der Nähe grau oder schwarz und feinkörnig, wird es sich um einen Basalt im weiteren Sinne handeln, also ein „basaltisches Gestein“. Die Säulen haben Durchmesser von wenigen Zentimetern bis zu über einem Meter.

(Panská skála, Tschechische Republik)

(Panská skála, Tschechische Republik)

Die Lage der Säulen wird vom Verlauf der Abkühlung bestimmt, denn die Säulen zeigen immer in die Richtung der kalten Umgebung.

Der senkrecht stehende Basaltgang im folgenden Bild ist knapp einen Meter breit. In ihm liegen die Säulen quer, weil sich die Schmelze von den Rändern her abkühlte.

Auch am Gangolfsberg in Hessen gibt es ausgesprochen schöne Säulen. Sie wurden bei der Hebung der Mittelgebirge schräg gestellt und lassen keinen Rückschluss auf die Richtung der Abkühlung zu.

in Hessen

in Hessen

Am Scheibenberg im Erzgebirge sind die Säulen besonders dick. Hier erstarrte Lava, die ein Flusstal überflutet hatte, denn unter den Säulen liegt noch heute der Sand aus dem ehemaligen Flussbett.

Das Gestein vom Scheibenberg ist kein normaler Basalt, sondern ein Nephelinit, der zu großen Teilen aus dem Feldspatvertreter Nephelin und einem Pyroxen besteht. Der Nephelin steckt wie immer in der Grundmasse und ist ohne ein spezielles Mikroskop nicht zu erkennen. Nephelinite haben einen besonders niedrigen Gehalt an SiO2, ihre Lava ist besonders dünnflüssig.

Wenn Schmelze in ein ringsum kaltes Nebengestein eindringt, zeigen die Säulen in alle Richtungen nach außen. So etwas nennt man „Meilerstellung“ oder kurz „Meiler“, nach dem Meiler der Köhler.

Auch der Hirtstein im Erzgebirge ist ein Meiler

Am Hirtstein befindet sich direkt neben dem Meiler die sogenannte „Riesentreppe“ mit waagerecht liegenden Säulen. Das zeigt, dass die Schmelze direkt neben dem Meiler einen senkrechten Gang nach oben bildete.

Viele dieser Aufschlüsse mit den schönen Säulen waren einst Steinbrüche. Das mag man bedauern, aber ohne den Abbau wären die Säulen unbekannt und lägen noch heute im Boden verborgen. Wir brauchen den Abbau von Gesteinen, denn als Rohstoffe und als Baustoff sind sie unverzichtbar.

Basalt in Säulenform ist ein hervorragendes Material, denn was gibt es besseres, als ein fertig konfektioniertes Hartgestein, dass man nur noch auf Länge kürzen muss? Außerdem ist Basalt so verwitterungsfest, dass er auch im regelmäßigen Kontakt mit Wasser Jahrhunderte übersteht. Im Wasserbau und beim Küstenschutz wird Basalt noch heute benutzt.

Gänge und Kissen

Basaltschmelzen sind dünnflüssig und beweglich, weil sie nur wenig SiO2 enthalten. Nur deshalb kann Basaltlava kilometerweit fließen und nur deshalb kann man sich dem Lavastrom relativ dicht nähern. Fließende Lava, die in Filmen gezeigt wird, ist immer Basaltlava.

Dagegen sind Rhyolithe, Dazite und andere SiO2-reiche Laven viel weniger fotogen. Sie bewegen sich nur langsam und ähneln eher einer glühenden Schutthalde. Wenn sie gar steil aufragende Dome bilden, sehen sie aus wie große Felsen und nicht wie Lava.

Auch in der Erdkruste ist Basalt mobil und bildet Gänge, die zwischen wenigen Zentimetern und Hunderten Meter breit sein können. Die schwarzen Gänge findet man weltweit im Grundgebirge, aber bevorzugt natürlich in der Umgebung der Vulkane.

(Sande-Caldera, Norwegen)

Wenn Sie das Bild der Westküste von Teneriffa vergrößern (anklicken), erkennen Sie viele schmale Basaltgänge.

Die hohe Beweglichkeit basaltischer Schmelze führt zu einer weiteren Besonderheit, der Kissenlava.

Kissenlava entsteht, wenn Basaltlava unter Wasser austritt. Dabei wird die Schmelze schlagartig abgeschreckt und bekommt eine dünne Haut aus glasiger Kruste. Es entsteht ein rundliches Gebilde, das innen noch flüssig ist. Wenn dann weitere Schmelze im Inneren nachdrückt, platzt es seitlich auf und verlängert sich wulstig-schlauchartig.

Das folgende Video ist ein einzigartiges Dokument und zeigt das aus nächster Nähe:

Video mit freundlicher Genehmigung von Richard L. Pyle, PhD, Honolulu, Hawaii, alle Rechte vorbehalten.

Courtesy Richard L. Pyle, PhD, Honolulu, Hawaii, all rights reserved ©

Diese schlauchartigen „Kissen“ lagern sich auch übereinander ab und zeigen dann im Anschnitt das charakteristische Bild der Kissenlava: viele rundliche Gebilde aus Basalt, die zwischen etwa 30 cm und ungefähr einem Meter groß sind.

Kissenlava ist innen grau oder schwarz. Der Straßenrand bei St. Andreasberg sieht nur deshalb braun aus, weil noch Reste vom Mutterboden auf dem Basalt liegen. Für das Foto wurde der Pflanzenbewuchs entfernt.

Kissenlaven gibt es an diversen Stellen in Deutschland, oft unbeachtet am Straßenrand. Viele dieser Basalte stammen aus dem Devon, als Deutschland zu großen Teilen unter Wasser lag.

Die Universität in Kiel besitzt ein frisches Stück Kissenlava vom mittelozeanischen Rücken im Nordatlantik.

(Universität Kiel, Aufnahme von 2011)

Das einzelne Kissen hat einen Durchmesser von etwa einem Meter und seine Kruste aus abgeschrecktem Basaltglas ist perfekt erhalten.

Der größte Teil der Ozeanböden ist von solcher Kissenlava bedeckt, denn in den Spreizungszonen der mittelozeanischen Rücken tritt ständig frischer Basalt aus und bildet täglich neue Kissen. Dieser Basalt macht den größten Anteil der neu gebildeten magmatischen Gesteine weltweit aus.

Weil die Ozeane so groß sind, ist Basalt das häufigste Gestein der oberen Erdkruste und Plagioklas der häufigste Feldspat. Das ist aber für die Gesteinsbestimmung an Land wenig relevant, denn die Kruste der Kontinente ist ganz anders zusammengesetzt.

Ähnliche Gesteine

Es gibt feinkörnige Gesteine, die Basalten ähneln. Das können Grauwacken, Metagrauwacken und auch dunkle Rhyolithe sein. Ohne mikroskopische Untersuchungen sind feinkörnige graue Gesteine nicht bestimmbar. Ausnahmen sind die schon erwähnten Basalte mit Plagioklas-Einsprenglingen oder mit Einschlüssen von Peridotit.

Literatur:

Best M G 2003: Igneous and metamorphic petrology Blackwell Science Ltd

Le Maitre RW (Hrsg.), Streckeisen A, et al: 2004 Igneous rocks: a classification and glossary of terms, Cambridge University Press

Vinx, R. 2015: Gesteinsbestimmung im Gelände. 4. Auflage, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg

Das Video zur Kissenlava: © Mit freundlicher Genehmigung von Richard L. Pyle, PhD, Director of EXCORE, Senior Curator of Ichthyology, Database Coordinator for Natural Sciences Bernice Pauahi Bishop Museum, 1525 Bernice Street, Honolulu, HI 96817-2704. Alle Rechte bei Richard L. Pyle

https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/04fire/background/volcanism/media/pillow_lava_video.html (Dezember 2024)

Informationen zum Hirtstein: https://www.geologie.sachsen.de/hirtstein-27296.html

(Dezember 2024)

Matthias Bräunlich, Dezember 2024