kristallin.de > Norwegische Gesteine (Druckfassung)

Rhombenporphyr

Zusammenfassung:

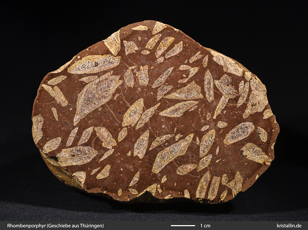

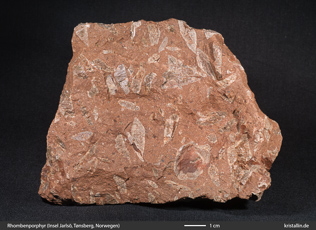

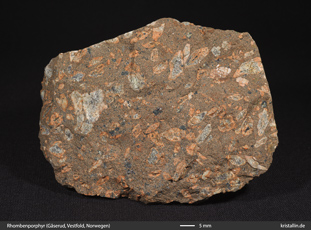

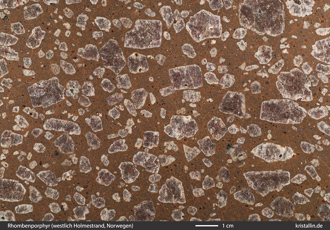

Rhombenporphyr ist eine Lava aus dem Perm, die in Europa nur in Südostnorwegen vorkommt. Das Gestein enthält spitz-schlanke, rhombenförmige Feldspäte in einer feinkörnigen Grundmasse. Die Rhomben sind heller als die Grundmasse, die braun, grau, schwarz, rötlich oder auch violett gefärbt sein kann.

Thüringen (Karte)

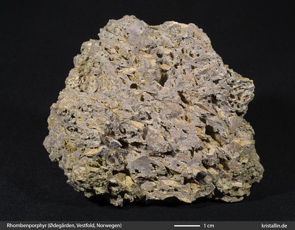

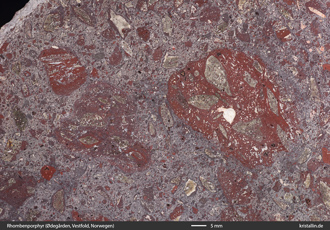

Bild 1 zeigt einen Rhombenporphyr aus der Ramnes-Caldera in Vestfold, Norwegen.

Bild 2 ist ein geschnittenes Rhombenporphyr-Geschiebe, gefunden in Thüringen (Sammlung G. Klawonn).

Alle Rhombenporphyre, die man in Deutschland findet, stammen aus Norwegen und wurden während mehrerer Eiszeiten vom Gletschereis nach Deutschland transportiert. Dass man sie noch weit im Süden finden kann, zeigt der Fund im Bild 2.

Inhalt

- 1. Magnetit im Porphyr

- 2. Blasen und Mandelsteine

- 3. Rhombenförmiger Feldspat

- 4. Lavadecken

- 5. Vulkanismus im Perm

- 6. Porphyre im Porphyr

- 7. Konglomerate

- 8. Rektangel-Porphyre

- 9. Stratigraphie

- 10. Funde genau bestimmen?

- 11. Rhombenporphyrgänge

- 12. „Intrusiver“ R.-porphyr

- 13. Ähnliche Gesteine

- 14. Syenite mit Rhomben

Ausführliche Beschreibung

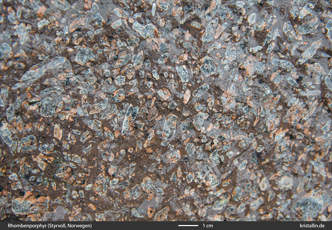

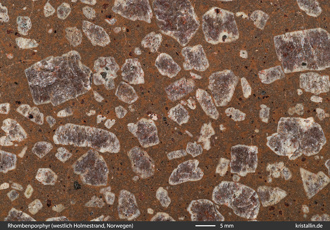

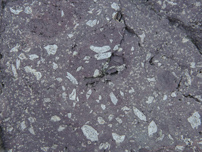

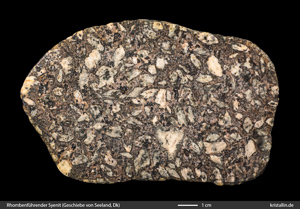

Rhombenporphyre bestehen aus einer feinkörnigen Grundmasse mit Feldspateinsprenglingen, von denen mindestens einige die typische Rhombenform haben. Die Menge der Feldspäte schwankt in weiten Grenzen, wie die folgenden Bilder zeigen. Rhombenporphyre mit sehr vielen Einsprenglingen werden auch als „Kolsås-Typ“ bezeichnet (Bild 3).

Die Rhomben können einfarbig, gefleckt oder zoniert sein und manche haben dunkle Kerne. Die Rhomben sind heller als die Grundmasse.

Bild 3 zeigt einen Rhombenporphyr am Stadtrand von Tönsberg in Norwegen. Das Gelbe sind Flechten.

Einige Rhombenporphyre enthalten fein verteilten Magnetit in der Grundmasse, was man mit einem kleinen Magneten leicht prüfen kann. Ist Magnetit enthalten, haftet der Magnet am Stein.

(Bild ohne Magnet)

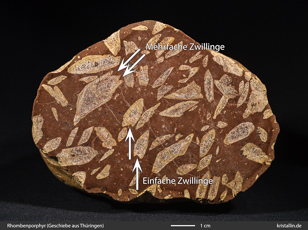

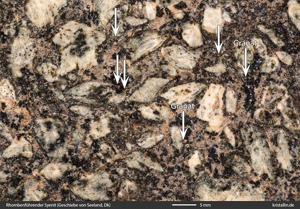

Alle Feldspäte bilden Zwillinge. Sind zwei Rhomben in Längsrichtung verwachsen, entsteht am Ende des Feldspats eine Doppelspitze, ähnlich einem Schwalbenschwanz. Die Pfeile zeigen darauf.

Seltener sind Zwillinge, die als kleine Spitzen seitlich von einem Rhombus abstehen. Im Bild 11 erkennt man das am spiegelnden Feldspat links von der Mitte. Oben am Rand der Probe ist ein Schwalbenschwanz-Zwilling sichtbar.

Rhomben mit solchen kurzen, seitlich abstehenden Zwillingen können sich zu kleinen Haufen gruppieren und bilden dann ein „glomerophyrisches Gefüge“. Das Geschiebe stammt aus der Nähe von Kiel und wurde von Marc Torbohm gefunden. Von ihm ist auch das Bild.

Sehr selten findet man Rhomben, die zu einem Stern verwachsen sind.

Blasen und Mandelsteine

Wenn aufsteigende Lava die Erdoberfläche erreicht, können sich darin enthaltenes Wasser und Gase wie CO2 oder SO2 ausdehnen und kleine Blasenhohlräume bilden. Wenn diese später von im Wasser gelösten Mineralen gefüllt werden, entsteht ein Mandelstein.

(Ødegården)

(Bild ohne Pfeile)

Die Mineralfüllungen der Gasblasen bestehen oft aus Kalzit, gelegentlich auch Quarz. Seltener sind Epidot, Fluorit und andere Minerale.

Die beiden Stücke oberhalb wurden mit nasser bzw. feuchter Oberfläche fotografiert.

Zusammen mit den vielen Farbvarianten ergibt sich eine Fülle unterschiedlichster Gefüge. Wahrscheinlich gibt es von keinem anderen skandinavischen Gestein so viele verschiedene Varianten. Alle enthalten Rhomben in einer feinkörnigen Grundmasse.

Die einzelnen Stücke finden Sie in der Bilderstrecke

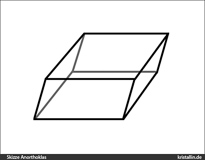

Rhombenförmiger Feldspat: Anorthoklas

Feldspäte kristallisieren in Rhombenform, wenn sie Natrium, Kalium und Kalzium in einem einzigen Kristall vereinen. Wegen der drei Metalle spricht man von einem „ternären“ Feldspat. Eine andere Bezeichnung ist „Anorthoklas“.

Anorthoklase haben die Form eines über Eck verschobenen Parallelogramms. Fast jeder Schnitt durch so ein Parallelogramm ergibt eine rhombenförmige Ansicht, was zu den vielen Rhomben im Gestein führt. (Schnitte deshalb, weil die Minerale an Gesteinsoberflächen immer Schnitte durch die dreidimensionalen Mineralkörner sind.)

Der einzelne Rhombus stammt aus einem Rhombenporphyr von Tönsberg in Norwegen.

Andere Bezeichnungen für so ein Parallelogramm sind „Parallelflach“ oder auch „Spat“.

Für die Bildung von Anorthoklas muss ein Magma reich an Kalium und Natrium sein. Solche Magmen entstehen nur innerhalb kontinentaler Platten und insbesondere in Grabenbrüchen. Auch die norwegischen Rhombenporphyre sind in einer geologischen Struktur entstanden, die wir heute „Oslograben“ nennen.

Rhombenporphyre sind von ihrer Zusammensetzung her Latite und bestehen fast völlig aus Feldspat. Quarz fehlt oder ist nur in Spuren vorhanden und dann auch nur im Labor nachweisbar. Makroskopisch, unter der Lupe, enthalten Rhombenporphyre nie Quarz.

Das gleiche Magma, als grobkörniges Tiefengestein kristallisiert, bildet einen Monzonit. Auch dieses Gestein gibt es im Oslograben, und zwar als Larvikit, der aus dem gleichen Magma kristallisierte, das an der Oberfläche zum Rhombenporphyr wurde. Die abweichende Färbung der Porphyre ist auf Alteration der Lava zurückzuführen.

Lavadecken

Die vermutlich erste Erwähnung eines „Rhombenporphyrs“ findet sich in Leopold von Buchs „Reise nach Norwegen und Lappland“ von 1810. Darin beschreibt er Gesteine mit rhombenförmigem „Feldtspath“, teils in Gängen, teils als massiges Vorkommen.

Etwa 80 Jahre später begann die intensive Erforschung dieser Gesteine durch W.C. Brögger und seinen Mitarbeitern. Sie erkannten, dass die Rhombenporphyre einst als Lava ausflossen und in vielen Lagen übereinander liegen.

Die Kartierung der Rhombenporphyre begann an „Krogskogen“, einer bergigen Landschaft östlich vom Tyrifjord, westlich von Oslo. Das dort steil abfallende Ufer bietet einen guten Einblick in die Abfolge der Lavadecken. Die unterste und älteste Lage ist ein Basalt, mit dem der Vulkanismus im Karbon begann. Er wird als „B1“ bezeichnet. Auf ihm liegt der älteste Rhombenporphyr, RP1 genannt, der wiederum von der nächsten Lavadecke (RP2) überdeckt wird. Oberhalb dieser folgt RP3 und so weiter bis zur obersten zwölften Lage, dem RP12.

Brögger nummerierte die Lavadecken von unten nach oben und dieses Prinzip hat man bis heute beibehalten.

Ein zweites Vorkommen von Rhombenporphyren liegt im Vestfold, einer Landschaft westlich von Tönsberg und Horten. Dort erstreckt sich Rhombenporphyr auf etwa 600 km2 und lässt sich in über 50 einzelne Lavaströme gliedern.

Im Vestfold sind vor allem die oberen, jüngeren Lagen aufgeschlossen, einschließlich mehrerer Basaltlagen und Trachyte. Die maximale Höhe aller Laven betrug dort einst mehr als 2 Kilometer.

Neben Krogskogen und Vestfold gibt es noch weitere kleine Vorkommen von Rhombenporphyren.

Vulkanismus im Perm

Zwischen den einzelnen Ausflüssen der Rhombenporphyr-Lava verging viel Zeit. Im Vestfold-Gebiet lagen im Durchschnitt 200 000 Jahre zwischen zwei Eruptionen und im Krogskogen-Gebiet betrug der Abstand sogar 660 000 Jahre. Das ist extrem lang. Wenig überraschend verwitterte in dieser Zeit ein Teil des Gesteins und so findet man zwischen manchen Rhombenporphyren Ablagerungen von Sand und größeren Bruchstücken, die Konglomerate bilden.

Gleichzeitig übertrafen diese Lavaströme alles, was wir aus historischer Zeit kennen. Bereits der erste Ausbruch (RP1) bedeckte eine Fläche von über 10 000 km2. Seine durchschnittliche Dicke liegt bei 100 Metern, was ein Volumen von 1000 km3 ergibt, eine enorme Menge. Solche Massen von Lava wurden nicht mehr von einzelnen Vulkanen gefördert, sondern traten aus kilometerlangen Spalten aus.

Lava, die so große Flächen bedecken kann, muss gut fließen. Dem stehen aber die vielen Rhomben entgegen, denn eine Lava mit so vielen Einsprenglingen ist zähflüssig und bewegt sich nicht weit. Dazu kommt der recht hohe Gehalt an SiO2, der ebenfalls die Fließfähigkeit verringert.1 Es muss also Einflüsse gegeben haben, die die Lava dünnflüssiger machten. Neben Wasser und CO2 ist es vor allem Fluor, das die Fließfähigkeit einer Lava deutlich verbessert. Dieses Fluor ist noch heute im Rhombenporphyr nachweisbar und zeigt sich als mit bloßem Auge erkennbarer Flussspat.

Fluor ist sehr giftig und bildet mit Luftfeuchtigkeit Flusssäure, eine der aggressivsten Säuren überhaupt. Daraus kann man schließen, dass es damals zusätzliche schädliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere gab. Das für uns so hübsche Gestein mit den vielen Rhomben war zur Zeit seiner Entstehung vermutlich ein einziger Alptraum.

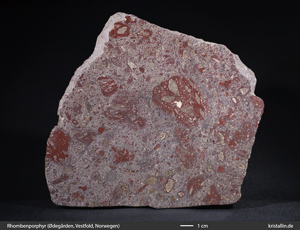

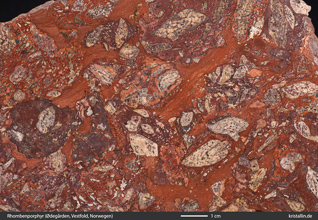

Porphyre im Porphyr

Aufmerksame Beobachter werden feststellen, dass die Grundmasse mancher Rhombenporphyre fleckig und inhomogen aussieht. Die Lupe zeigt, dass die „Flecken“ Gesteinsfragmente sind. In manchen Proben sind diese Fragmente so groß, dass man sie schon mit bloßem Auge als Rhombenporphyr erkennt. Es gibt also Rhombenporphyre, in denen Rhombenporphyre stecken. Dazu ein Beispiel aus einem Aufschluss im Vestfold, südwestlich von Horten. Das Handstück enthält rotbraune Einschlüsse. Das sind Fragmente von Rhombenporphyr, die von einer zweiten Rhombenporphyrlava umflossen wurden.

Der Einschluss rechts oberhalb der Mitte lässt Spuren von Fließbewegung erkennen und enthält kleine, ebenfalls verformte weiße Hohlräume („Mandeln“). Der Einschluss links davon ist eher grau und enthält wieder zwei kleinere Einschlüsse von Rhomben in einer andersfarbigen Grundmasse.

Auffällig sind die unscharfen Konturen dieser Fragmente. Sie zeigen, dass die umschließende Lava heiß genug war, die Einschlüsse am Rand anzuschmelzen.

Die Probe stammt aus einem Straßenaufschluss in der Nähe von Ødegården, etwa 7 Kilometer südwestlich von Horten. Dort überquert die E18 eine Landstraße. Unterhalb der Autobahn findet man entlang der Nebenstraße den Rhombenporphyr, in dem viele Bruchstücke eingeschlossen sind. Die rundlichen Fragmente sind bis zu 10 cm groß.

Die Aufnahmen sind von 2012, die Koordinaten finden Sie am Ende.

An dieser Stelle gibt es eine ganze Reihe verschiedener Gefüge. Auch die folgende Probe stammt von dort und enthält ähnliche Fragmente, die wieder von einer feinkörnigen Masse umgeben sind.

(Bild ohne Beschriftung)

In diesem rotbraunen Rhombenporphyr stecken die Bruchstücke in einer roten, feinkörnigen Masse ohne Rhomben. Dass es sich trotzdem um einen Rhombenporphyr handelt, erschließt sich aus der Geologie vor Ort, denn es gibt dort und in der weiteren Umgebung ausschließlich Rhombenporphyr. Man findet also auch Rhombenporphyre ohne Rhomben. Hier ist es nur die einbettende Grundmasse, aber es gibt weitere Beispiele, die weiter unten vorgestellt werden.

Man kann genau solche Stücke als Geschiebe in Norddeutschland finden. Die Rhomben in den eingeschlossenen Fragmenten reichen aus, um auf eine Herkunft aus Südnorwegen zu schließen.

(Geschiebe bei Kiel)

Zur Entstehung: Es ist sicher, dass bei diesen Beispielen fließende Lava ältere, bereits erkaltete Rhombenporphyre in sich aufnahm. Für solche Gesteine ist Lavastrombrekzie eine sinnvolle Bezeichnung (Vinx 2015).

Die gelegentlich verwendete Bezeichnung „Agglomerat“ sollte nur für vulkanische Ablagerungen benutzt werden, die aus groben Bruchstücken (> 64 mm) bestehen. Daher ist „Agglomerat“ für Gesteine wie die hier gezeigten nicht passend.

Könnte die Grundmasse dieser Gesteine eine verfestigte Asche sein?

Nein, denn vulkanische Aschen entstehen nur aus einer zähflüssigen Lava. Diese wird von sich schlagartig ausdehnendem Wasser und Gas zerrissen, wenn die Lava den Vulkan verlässt. Dazu muss die Lava so zäh sein, dass sie sich gegenüber den schnell expandierenden Gasen wie ein Festkörper verhält. Solche extrem zähen Laven sind Dazite oder Rhyolithe, die die typischen Vulkankegel mit steilen Hängen aufbauen.

Die Rhombenporphyrlava aber konnte riesige Landstriche überfließen. Sie war viel zu dünnflüssig, um zu Asche zerstäubt zu werden. Es gibt daher auch keine Rhombenporphyr-Ignimbrite.

Explosiver Vulkanismus kam im Oslograben vor, aber erst nach den Rhombenporphyren. Wenn spätere Vulkane ihr Nebengestein erfassten, gerieten auch ältere Rhombenporphyre ins Geschehen. So konnten Bruchstücke von Rhombenporphyr in pyroklastische Ablagerungen geraten. Diese Gesteine sind hell und enthalten Bruchstücke verschiedener Gesteine, von denen die meisten keine Rhombenporphyre sind.

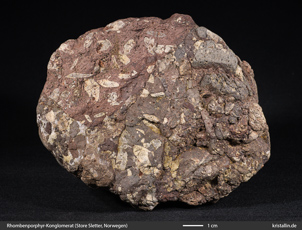

Konglomerate

Während der langen Intervalle zwischen den einzelnen Rhombenporphyr-Eruptionen konnten ältere Lavadecken verwittern. Die Reste sammelten sich in den Niederungen des Grabenbruchs und wurden später zu Konglomeraten verfestigt.

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Lavastrombrekzien besteht der Raum zwischen den größeren Rhombenporphyr-Geröllen aus kleinen, meist rundlichen Bruchstücken, ähnlich Sand oder Kies. Das ist mit einer Lupe leicht zu prüfen und oft schon mit bloßem Auge erkennbar.

Solche Konglomerate findet man zum Beispiel auf der Insel „Store Sletter“ im Oslofjord. Dirk Pittermann hat dort das anstehende Sedimentgestein aus dem Perm fotografiert.

Diese Konglomerate enthalten immer rundliche Fragmente von Rhombenporphyren, eingebettet in eine körnige Matrix. (In Sedimentgesteinen wird das feinkörnige Bindemittel als Matrix bezeichnet.)

Ein Rhombenporphyr-Konglomerat muss mindestens ein Rhombenporphyr-Fragment enthalten und eine sandig-körnige Matrix besitzen. Auch einzelne Rhomben kommen vor, sind aber sehr selten.

Sammlung D. Pittermann

Auch Rhombenporphyr-Konglomerate sind Leitgeschiebe für Südnorwegen. Da sich der Oslograben unter Wasser noch weit nach Süden erstreckt, kommt ein Teil von ihnen vermutlich aus dem nördlichen Kattegat bzw. Skagerrak. Das gleiche gilt übrigens auch für Rhombenporphyre.

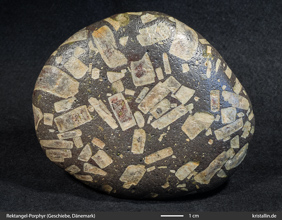

Rektangel-Porphyre

Ein sehr kleiner Teil der Rhombenporphyre enthält statt der Rhomben rechteckige Feldspäte und wird „Rektangel-Porphyr“ genannt, abgeleitet vom norwegischen „rektangel“ für „rechteckig“.

Die Feldspäte sind sehr viel breiter als die üblichen schlanken Plagioklase und haben ein Länge-Breite-Verhältnis von etwa 2:1 bis etwa 4:1. Einzelne Feldspäte sind sogar quadratisch, haben also ein Verhältnis von 1:1.

Die Plagioklasleisten in Basalten dagegen sind mit 8:1 oder 9:1 sehr viel länger als breit.

Ein leicht erkennbarer Rektangel-Porphyr kommt in den Lavadecken RP13 und RP14 vor. Auch er ist ein Leitgeschiebe.

Die Bilder 40 und 41 zeigen die Vorder- und Rückseite eines Nahgeschiebes aus der Sammlung von H. Arildskov. Dieser Stein wurde auf der Hurum-Halbinsel im Oslofjord gefunden. Die Grundmasse ist körnig, so wie auch die der meisten anderen Beispiele hier.

Weitere typische Rektangel-Porphyre:

(Bild ohne Beschriftung)

Um ein Gestein als Rektangel-Porphyr zu bestimmen, braucht es mehr als nur einige rechteckige Feldspäte. Sie müssen 1 cm oder länger und so breit und rechteckig sein wie hier gezeigt. Diese Feldspäte sind oft etwas gelb-grünlich gefärbt. Es kommen auch blasse, fast weiße Kristalle vor, aber seltener. Die Grundmasse ist feinkörnig und oft grau oder geblich-grau.

Eine schwarze Grundmasse ohne erkennbares Korn ist nach meiner Beobachtung selten, auch wenn P. Smed (2016) dies als typisches Kennzeichen nennt. Bei einer dichten und schwarzen Grundmasse besteht das Risiko der Verwechselung mit plagioklasführenden Basalten. Öje-Basalt kann einem Rektangel-Porphyr ähnlich sehen, enthält aber generell weniger Feldspäte und die länglichen Plagioklase im Öje-Basalt sind schlanker.

Die Bezeichnung „Rektangel-Porphyr“ gilt ausschließlich für diese speziellen und überaus seltenen Rhombenporphyre. Sie kommen als Geschiebe nur zusammen mit norwegischen Gesteinen vor, insbesondere mit Rhombenporphyren. Fehlen diese, gibt es am Fundort auch keine Rektangel-Porphyre.

ehemalige Sml. Krause

Die eben getroffene Beschreibung dieser Porphyre gibt die Perspektive der Geschiebekunde wieder und stellt nur den kleinsten gemeinsamen Nenner dar. Es gibt noch andere Varianten, die man ebenfalls zu den Rektangel-Porphyren zählen kann, wie das folgende Beispiel aus der Nähe von Holm im Vestfold (Norwegen).

Auch das ist ein Rhombenporphyr und auch er wird gelegentlich Rektangel-Porphyr genannt. Er enthält einige ungefähr rechteckige Feldspäte und viele mit eher regellosen Umrissen. Ob es aber ein in ganz Skandinavien einmaliges Gestein und damit ein Leitgeschiebe ist, möchte ich an dieser Stelle offen lassen. Die davor gezeigten Rektangel-Porphyre sind in jedem Falle Leitgeschiebe.

Aus Sicht der Geschiebekunde fehlen für diese Porphyre verlässliche Proben aus dem Anstehenden. Es ist ein Armutszeugnis, dass es nur Geschiebe gibt und es ist dringend erforderlich, diese Vorkommen in Norwegen systematisch zu beproben und zu beschreiben. Die Voraussetzungen waren nie besser, denn die geologischen Karten sind öffentlich zugänglich und im Gelände verfügbar, denn in Norwegen ist die Netzanbindung \FCberall exzellent.

Rhombenporphyre stratigraphisch betrachtet

Für norwegische Geologen stellen sich Rektangel- und Rhombenporphyre ganz anders dar, nämlich als Vulkanite einer geologischen Epoche und bzw. einer bestimmen Lavadecke.

Der Rektangel-Porphyr der norwegischen Geologen ist ein RP13 mit schlanken Feldspäten. Er sieht ganz anders aus als der Rektangel-Porphyr der Geschiebekunde:

Bild 50 zeigt einen Rektangel-Porphyr RP13 aus dem Anstehenden bei Pipenhus im Sørkedal, nördlich von Oslo. Auch dieses Handstück gehört zur Sammlung von H. Arildskov. Bild 51 zeigt ebenfalls einen Rektangel-Porphyr RP13, der vom Langliveien stammt, ebenfalls im Sørkedal gelegen. Er gehört zur Sammlung von Xander de Jong.

Beide Proben stehen im Sörkedal nördlich von Oslo an. Ihr Gefüge ist von einem plagioklasführenden Basalt oder einem Trachyt makroskopisch nicht zu unterscheiden, allein die braune Grundmasse ist ungewöhnlich. Dass sie ausreicht, einen losen Fund eindeutig als norwegisches Gestein zu bestimmen, darf bezweifelt werden.

Für norwegische Geologen ist Rhombenporphyr das, was aus den permischen Lavadecken dieser Vulkanite im Oslograben stammt und eine latitische Zusammensetzung hat. Ob Rhomben enthalten sind oder nicht, spielt keine Rolle. Deshalb gibt es Rhombenporphyre ohne Rhomben.

Wer sich diese Gesteine in Norwegen aus der Nähe ansieht, wird dem zustimmen, denn ihr Aussehen wechselt auf kürzester Entfernung.

Dazu als anschauliches Beispiel ein Straßenanschnitt östlich vom Revovannet in Vestfold. Alle folgenden Bilder wurden direkt nebeneinander aufgenommen. Alles dort ist Rhombenporphyr.

Dieser Straßenanschnitt ist nichts Besonderes. Ähnliches findet man immer wieder. Es gibt natürlich auch größere Vorkommen, in denen man überall schöne Rhomben findet. Es gibt beides.

Beachten Sie das letzte Bild: Unter der gesamten Landschaft liegt Rhombenporphyr. Auch die norwegischen Geologen haben von solchen Flächen nur die losen Steine vom Feld und keiner kennt das Aussehen dieser Rhombenporphyre im Detail. Aber jeder Quadratmeter dieser Landschaft hat während der Eiszeiten Geschiebe geliefert.

Wer also Rhombenporphyre in Deutschland aufsammelt, muss wissen, dass „die Rhombenporphyre“ eine von uns getroffene Auswahl darstellen. Wir bringen die Gefüge mit Rhomben zu einer eigenen Gruppe zusammen. Alle Varianten, die aus der gleichen Quelle stammen, aber keine Rhomben enthalten, lassen wir unerkannt liegen.

Funde genau bestimmen?

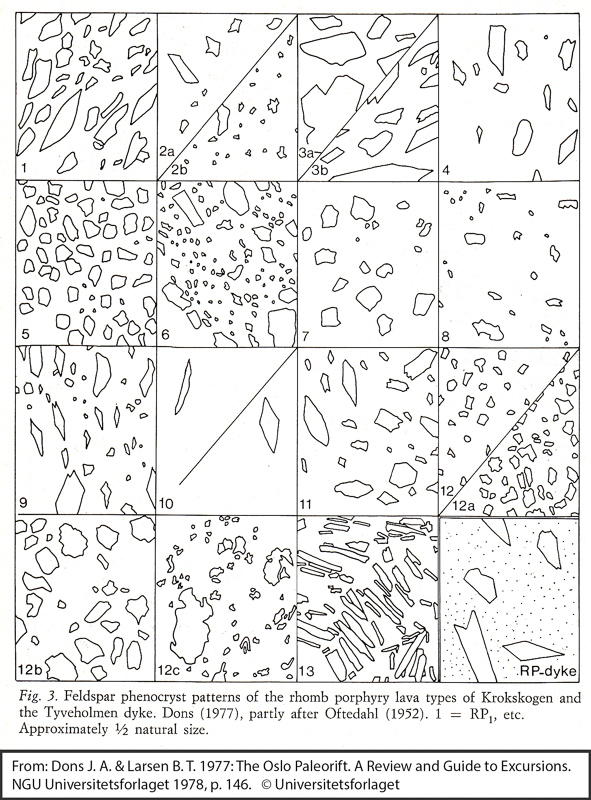

Man mag sich fragen, ob es nicht möglich ist, bei uns gefundene Rhombenporphyre einer bestimmten Lavadecke zuzuordnen? Schließlich gibt es in der älteren Literatur Graphiken und auch Fotos mit den Mustern einzelner Rhombenporphyre. Eine bekannte Skizze ist diese hier.

So eine Grafik sieht auf den ersten Blick nützlich aus.

Es ist eine Sache, das Gefüge eines Gesteins zu skizzieren, aber eine ganz andere, von einem Fund rückwärts auf die Stelle zu schließen, an der die Skizze gemacht wurde. Das setzt nämlich voraus, dass der gesamte Rhombenporphyr so gleichmäßig ausgebildet ist, dass das Muster der Feldspäte über riesige Flächen hinweg gleich bleibt. Nur dann könnte man von einer handtellergroßen Skizze auf ein Gestein schließen. Diese Annahme ist absurd.

Weiterhin müsste man sicher sein, dass sich so ein charakteristisches Muster an keiner anderen Stelle wiederholt. Aber auch diese Wiederholungen über verschiedene Lavadecken hinweg sind bekannt.

Und last not least müsste es die genauen Beschreibungen von allen Lavadecken geben und zwar auf der Basis von Proben vor Ort, also aus dem Anstehenden. Keine Geschiebe.

Aus all diesen Gründen ist es nicht möglich, für Geschiebefunde die Herkunft aus einer bestimmten Porphyrlage anzugeben.

1967 schrieb Oftedahl in „Magmen-Entstehung nach Lava-Stratigraphie im südlichen Oslogebiete“ (Hervorhebungen von mir):

„Die Kartierung der einzelnen Rhombenporphyrströme wird dadurch ermöglicht, dass die aufeinanderfolgenden Ströme im Hinblick auf Größe, Form und Packung der Feldspat-Phenokristalle gewöhnlicherweise verschieden aussehen. In der Praxis ist es aber oft sehr schwierig, die verschiedenen Ströme auseinanderzuhalten und sicher zu korrelieren. Die allgemeine Überdeckung ist so dicht, dass man gewöhnlicherweise leider nicht die Kontakte zwischen den einzelnen Strömen im Gelände verfolgen kann. Deshalb beruht die Kartierung auf Profilen, bei welchen die Topographie am schärfsten ist, und dazu auf Einzelobservationen auf den Feldern und in den Waldgebieten. [...] Erfahrungsgemäß ist es relativ einfach, zwischen monzonitischen Rhombenporphyren und syenitischen Trachytporphyren zu unterscheiden, gelegentlich ist es aber schwierig.“

Das lese man bitte zwei Mal. Wenn einer der prominenten Geologen nach jahrelanger Kartierung schreibt, dass es schwierig sei, „die verschiedenen Ströme auseinanderzuhalten und sicher zu korrelieren“, dann darf man annehmen, dass es tatsächlich schwierig ist.

Seine Zusammenfassung der Rhombenporphyre im Vestfold sah 1967 so aus (RP = Rhombenporphyr, T = Trachyt, B = Basalt):

Bezeichnung |

Max. Dicke |

Beschreibung |

RP26 |

> 100 ? |

Kolsåstyp. Stratigraphie unsicher. Große Areale im Westen. |

T3 |

300 |

Porphyrischer Trachyt |

RP25 |

50 |

Wenige Rhomben XX |

RP24 |

200 |

Kolsåstypus |

T2 |

300 |

Porphyrischer Trachyt |

RP23 |

100 |

Kolsåstypus |

B5 |

30 |

Aphyrischer Basalt |

RP22 |

10 |

Wenige und sehr kleine Kristalle |

RP21 |

20 |

Wenige und sehr kleine Rhomben Kristalle |

RP20 |

100 |

Dicht mit kleinen unregelmäßigen Kristallen |

RP19 |

75 |

Rektangelporphyr-ähnlich |

B4 |

15 |

Aphyrischer Basalt |

RP18 |

50 |

Dicht mit sehr kleinen Kristallen |

RP17 |

25 |

Kolsåstypus |

RP16 |

50 |

Dicht mit kleinen unregelmäßigen Kristallen |

RP15 |

20 |

Dicht mit großen, ovalen Kristallen |

RP14 |

10 |

Idealer Rhombenporphyr |

RP13 |

200 |

Rektangelporphyr |

T1 |

200 |

Viele 20 m Trachytströme |

B3 |

50 |

Zwei Ströme, aphyrisch und mit Plagioklaskristallen |

RP12c |

100 |

RP6-ähnlich. Einziger unmetamorpher RP |

(Summe) |

||

Rp11-RP1 |

Gewöhnliche, untere Serie: unter Revision |

|

B1 |

ca.150 |

Älteste Einheit |

(aus Oftedahl 1967)

Die Gliederung der Rhombenporphyre ist für das Verständnis der vulkanischen Prozesse im Perm wichtig. Außerdem braucht man sie für Korrelation der Lavaströme im Gelände. Zu keinem Zeitpunkt waren sie dafür gedacht, lose Funde später einem einzelnen Lavastrom zuzuordnen.

Anders sieht es aus, wenn man mit Gefügetypen arbeitet wie beispielsweise dem „Kolsåstyp“. Solche Typenbezeichnungen können helfen, die Vielfalt zu ordnen, aber sie geben keine Herkunftsorte oder gar einzelne Lagen an.

Xander de Jong hat am Krogskogen Proben in einem Aufschluss fotografiert. Alle Rhombenporphyre im zweiten Bild stammen von dieser einen Stelle.

Rhombenporphyre als Ganggesteine

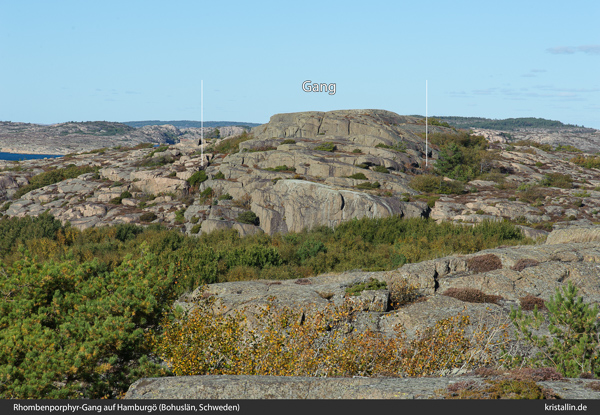

Ein kleiner Teil der Rhombenporphyre kommt aus Gängen, die sich zum Teil weiter als 100 km von den eigentlichen Vorkommen befinden. Solche Gänge gibt es in Norwegen und auch an der schwedischen Küste von Bohuslän.

Aus der Sicht der Geschiebekunde sind diese Gänge kaum erforscht. Wir besitzen nur wenige Proben und auch die nur aus dem südwestschwedischen Bohuslän. Das Aussehen der Gänge in Norwegen ist unbekannt – im Sinne geschiebekundlicher Beschreibungen.

In Bohuslän verlaufen die Rhombenporphyr-Gänge ungefähr parallel zur Küste. Ihre Anzahl ist überschaubar, dafür beeindruckt ihre Länge. Ein besonders langer Gang reicht bis nach Kungshamn. Das nächste Bild zeigt ihn auf der Insel Hamburgö, aus einigen hundert Metern Entfernung aufgenommen. Der Gang ist über 50 m breit und ragt wegen seiner Härte aus dem umgebenden Bohusgranit.

(Hamburgö, Bohuslän, Schweden) (Bild ohne Beschriftung)

Im Perm dürften diese Gänge die Förderspalten gewesen sein, aus denen sich die Lava über die Landschaft ergoss.

Diese Gänge sind meist gemischt und bestehen im äußeren Teil aus Dolerit und im Kern aus Rhombenporphyr (stark vereinfacht). Sie förderten also zuerst Basaltmagma und später Rhombenporphyr.

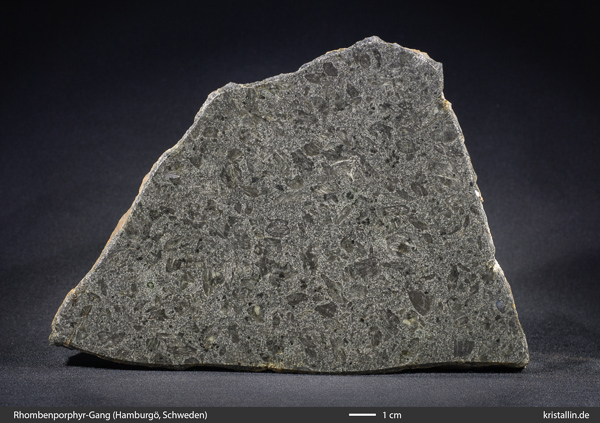

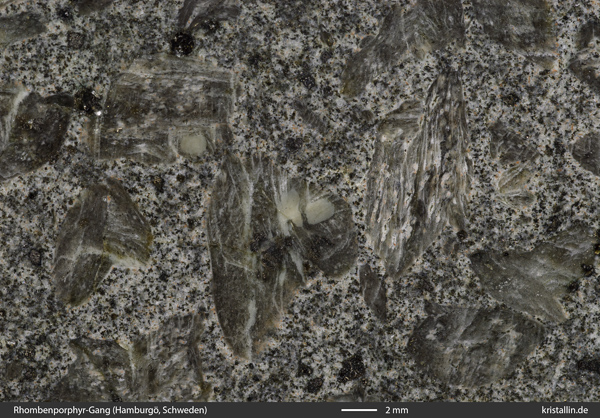

Mehrere Beprobungen des längsten Gangs in Bohuslän ergaben, dass er überwiegend aus einem dunkelgrauen Rhombenporphyr mit körniger Grundmasse besteht. In allen Proben ist Magnetit enthalten. Das folgende Handstück stammt aus der Mitte des Gangs im Norden der Insel Hamburgö.

Der gleiche Gang sieht auch 15 km weiter südlich unverändert aus.

Hin und wieder gibt es bräunliche Mischgefüge, die durch Mischungen mit dem umgebenden Bohus-Granit entstanden. Die folgende Probe wurde am Rand des Gangs in Kungshamn gewonnen. Die Änderung der Farbe und der Einsprenglinge zeigt sehr schön, dass es sich um ein Mischgefüge handelt, dessen Zonierung durch den hellen Bohus-Granit verursacht wird. Im rechten Teil der Probe wurde dieser Granit aufgeschmolzen, denn die kleinen braunen Einschlüsse sind Reste des Bohus-Granits.

Solche bräunlichen Gefüge sind von mindestens einem weiteren Aufschluss bekannt, aber sie sind nicht typisch für die Gänge in Bohuslän. Das dominierende Gefüge ist dunkelgrau.

„Intrusiver“ Rhombenporphyr

Hin und wieder werden Rhombenporphyr-Geschiebe mit einer körnigen Grundmasse gefunden.

(Hirtshals, Dk, Sammlung E. Figaj)

(Hirtshals, Dk, Sammlung E. Figaj)

Einige Sammler nennen sie „intrusiven“ Rhombenporphyr. Mit intrusiv, also „eindringend“ kann bei einem Rhombenporphyr nur ein Gang gemeint sein.

Zwar haben die uns bekannten Rhombenporphyr-Gänge in Bohuslän eine körnige Grundmasse, aber daraus kann man auf der Basis des heutigen Wissens nicht schlussfolgern, dass jeder körnige Rhombenporphyr aus einem Gang stammt. So eine Grundmasse bedeutet ja nur, dass sich der Porphyr langsamer abkühlte und die Minerale länger wachsen konnten. Da es aber mehr als 100 m dicke Lagen von Rhombenporphyr gibt, könnten diese mächtigen Lavaströme im Kernbereich ebenfalls langsamer erstarrt und eine körnige Grundmasse haben. Ob dem so ist, wissen wir nicht, denn es fehlen (wieder einmal) die Proben aus dem Anstehenden.

Außerdem kennen wir das Aussehen der norwegischen Rhombenporphyr-Gänge nicht. Sollte es Proben geben, haben sie den Weg in die Geschiebekunde noch nicht gefunden. Angesichts unseres beschränkten Wissens sollte man deshalb auf das „intrusiv“ verzichten.

Ähnliche Gesteine

Es gibt Gesteine mit Rhomben, die keine Rhombenporphyre sind. Einige stammen aus dem Oslograben, andere aus ganz anderen Vorkommen. Die wichtigsten Merkmale zur Abgrenzung sind die Körnigkeit der Grundmasse, die Farbe der Rhomben und zusätzliche Minerale.

In fast allen Rhombenporphyren sind die Rhomben heller als die Grundmasse. Zwar gibt es Rhomben mit dunklen Kernen, aber auch sie haben noch einen hellen Saum. Bei einfarbig dunklen Rhomben jedoch muss man genau hinsehen.

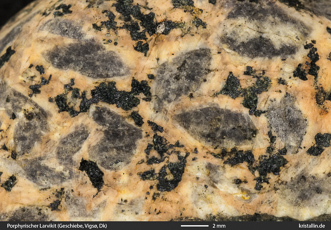

Dunkle blaugraue Rhomben stecken oft in einer körnigen rötlichen oder gelblichen Grundmasse. Diese Gesteine sind fast immer porphyrische Larvikite, die es in ganz verschiedenen Varianten gibt. Dazu gesellen sich gleichkörnige Larvikite mit und ohne Schiller. Sie alle sind mit den Rhombenporphyren verwandt und kommen ebenfalls aus dem Oslograben.

Die Larvikite mit der rötlichen oder gelblichen Grundmasse werden auch als Tönsbergit oder Tönsbergitporphyr bezeichnet.

Der porphyrische Larvikit mit dunklen Rhomben im Bild 73 stammt aus Linnestad in der Ramnes-Caldera in Norwegen. Der Tönsbergitporphyr mit dunklen Rhomben in gelblicher Grundmasse (Bild 74) ist ein Geschiebe von der Ostsee. Beide Stücke wurden nass fotografiert.

Man kann solche Gesteine „porphyrischen Larvikit“ nennen oder auch Tönsbergit. Sie zeichnen sich durch eine körnige Grundmasse aus, während die der Rhombenporphyre feinkörnig ist.

Syenite mit Rhomben

Es gibt Geschiebe, die zwar Rhomben enthalten, aber nichts mit dem Oslograben zu tun haben. Es sind Syenite mit einer körnigen Grundmasse von braun-grauer und braun-roter Farbe. Die Rhomben darin sind hell.

(Beide Proben wurden nass fotografiert.)

Die Verteilung dieser Syenite und ihrer Begleitgesteine lassen Südschweden als Herkunft vermuten. Von niederländischen Sammlern wurde der Vaggeryd-Syenit als mögliche Quelle genannt, aber von gesichertem Wissen sind wir noch weit entfernt. Bislang gibt es nur einige Anstehendproben aus Klevshult in Småland, in denen einige wenige Rhomben enthalten sind. Diese Proben reichen nicht aus, um die Herkunft aller dieser Geschiebe zu klären. Ein Teil dieser rhombenführenden Syenite enthält außerdem kleine Granate.

(Das Handstück gehört zur Sammlung T. Brückner.)

Nachforschungen wären hier dringend erforderlich, einschließlich der Kiesgruben in Småland und weiter westlich. Die Verteilung dieser Geschiebe in Schweden zu kennen, wäre überaus nützlich. Neben dem von Vaggeryd gibt es weitere Syenite in Südschweden, die ebenfalls mögliche Herkunftsorte sind.

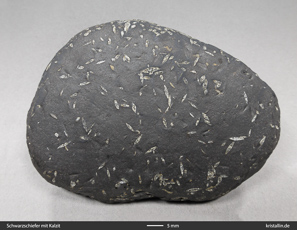

Kalzit in Rhombenform

Das folgende Geschiebe, von Marc Torbohm gefunden, erfüllt scheinbar alle Kriterien eines Rhombenporphyrs: Porphyrisches Gefüge mit kleinen Rhomben, die heller als ihre feinkörnige Umgebung sind. Aber diese Rhomben bestehen aus Kalkspat (Kalzit), der in einem feinkörnigen schwarzen Schiefer kristallisierte. Auch dieses Gestein hat nichts mit Rhombenporphyr zu tun.

Der rhombenführende Schwarzschiefer kommt aus dem südschwedischen Gislövshammar und gehört zur Sammlung von Marc Torbohm, der auch die Fotos gemacht hat.

Das Erkennen solcher Geschiebe ist leicht, wenn man die ungewöhnlich dunkle Matrix wahrnimmt, deren geringe Härte beachtet und zusätzlich mit einem Tropfen Salzsäure prüft. Da die Rhomben schäumen, muss das Mineral Kalzit sein und kann damit kein Rhombenporphyr sein.

Längliche Kalzitkristalle mit dunkler Färbung können zu einem kompakten Gestein verwachsen, das Anthrakonit genannt wird, wenn es durch Beimengungen von Bitumen dunkel gefärbt ist.

Manche dieser Anthrakonite zeigen Rhomben als reflektierende Querschnitte der länglichen Kalzitkristalle. Diese Rhomben sind nur erkennbar, wenn sie spiegeln (Bildmitte).

Anthrakonite können auch braun gefärbt sein.

Für die Bestimmung genügt Salzsäure, die beim Auftropfen schäumt.

Solche Anthrakonite stammen, als Geschiebe gefunden, aus den Schwarzschiefern in Südschweden.

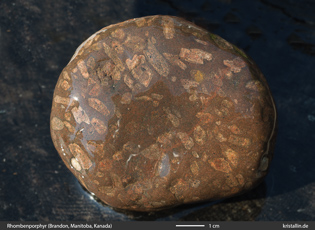

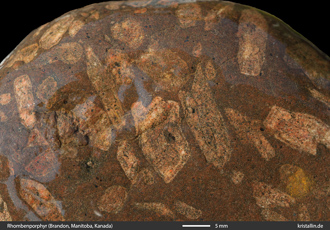

Zuletzt noch ein einzelnes Geschiebe aus dem Südwesten von Manitoba (Kanada). Sein Herkunftsgebiet ist noch unbekannt und kann in den USA liegen. Es gibt also noch mehr Rhombenporphyre.

°°°

Mehr zu Rhombenporphyren einschließlich schöner Bilder

bei Marc Torbohm:

https://geologische-streifzuege.de/rhombenporphyr-2/

Erläuterungen

1 Gemeint ist der Gesamtgehalt an SiO2 einschließlich der in den Feldspäten. (zurück zur Textstelle)

Koordinaten der Anstehendproben und Nahgeschiebe

Bild 1: Loser Stein, etwa bei N59.34114 E10.32803

Bild 3: Küste in Tönsberg, ungefähr bei N59.25969 E10.47976

Bild 4: Høyjord, N59.36391 E10.12489

Bild 5: N59.24644 E10.47384

Bild 6: N58.96448 E09.86034

Bild 7, 8: N59.35690 E9.91321

Bild 11: N59.24644 E10.47384

Bild 13: Høyjord, N59.36391 E10.12489

Bild 15, 16: Ødegården, 59.36771, 10.38101

Bild 18: etwa bei N59.36198, E1022895

Bild 23, 24: N59.33160 E9.89131

Bild 25 - 31: Ødegården, 59.36771, 10.38101

Bild 34: Kiesgrube Svelvik: 59.61501, 10.42539

Bild 35 - 39: Store Sletter, N59.30255, E10.66779

Bild 40, 41: etwa bei N59.57335, E10.61711

Bild 47 - 49: N59.48407, E10.16508

Bild 50: etwa bei N60.02727, E10.61091

Bild 51: N60.029917, E10.610028

Bild 52 - 60: N59.45682 E10.19179

Bild 62, 63: N59.924354, E10.341573

Bild 64: Foto etwa bei N58.55491 E11.25427

Bild 65, 66: N58.56278 E11.25443

Bild 67: etwa bei N58.42310 E11.23930

Bild 68: N58.36371 E11.28289

Bild 72, 73: N59.34489 E10.29961

Bild 80-82: Umgebung von N55.48679, E14.31785

Bild 83, 84: Kiesgrube östlich Brandon, Mb: 49.80920, -99.78302

Literatur:

Corfu B, Larsen BT, 2020: U-Pb systematics in volcanic and plutonic rocks of the Krokskogen area: Resolving a 40 million years long evolution in the Oslo Rift, Lithos 376–377

Dons JA & Larsen BT 1978 The Oslo Palaeorift. A review and guide to excursions, Norges Geologiske Undersøkelse 337 (Bulletin 45), Universitetsforlaget, Oslo

auch unter: https://geo365.no/bergindustri/national-treasure/

Holtedahl O. 1943: Studies on the igneous rock complex of the Oslo region, I. Some structural features of the district near Oslo, Dybwad 1943

Meschede, M, Murawski H, Meyer W, 2022: Geologisches Wörterbuch, 13. Auflage,

Springer Verlag

Oftedahl, C. 1967: Magmen-Entstehung nach Lava-Stratigraphie im südlichen Oslo-Gebiete. Enke-Verlag, Stuttgart

Ramberg I. B., Bryhni I, Nottvedt A, Ragnes K, 2008. The Making of a Land - Geology of Norway, Norsk Geologisk Forening, Trondheim

Samuelsson L 1971: The relationship between permian dikes of dolerites and Rhomb porphyry along the Swedisch Skagerrak Coast, SGU, Ser. C Nr. 663 (Siehe Geolagret)

Smed P. 2016: Sten in de danske lanskab, Højers Forlag

Sundvoll B., Neumann E.-R., Larsen B.T., Tuen E. 1990: Age relations among Oslo rift magmatic rocks: implications for tectonic and magmatic modelling, Tectonophysics 178 (1990) 67-87, Elsevier

Vinx R. 2015: Gesteinsbestimmung im Gelände. 4. Auflage, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg

Von Buch, L. 1810: Reise durch Norwegen und Lappland, Berlin

Geologische Karte: https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

Angaben zum „Parallelflach“ bzw. „Spat“ in:

https://www.mathe-schumann.de/veroeffentlichungen/raumgeometrie2/2.pdf oder

https://www.mathematische-basteleien.de/parallelepiped.htm

Matthias Bräunlich, Februar 2024