Geologische Exkursion Südnorwegen - 2

Teil 1: Tiefengesteine

- Was ist ein Grabenbruch?

- Anreise und Unterkunft

- Der 17. Mai

- Tönsbergit (Tønsbergit)

- Larvikit in verschiedenen Farben

- Alteration

- Steinbrüche

- Harnisch und mafischer Gang in Klåstad

- Larvikit im Gelände

- Magmatische Schichtung in Ula

- Nevlunghavn, Låven und Pegmatite

- Lardalit und Foyait

- Kjelsasit (Kjelsåsit)

Teil 2: Vulkanite im Vestfoldgebiet und andere Gesteine

- Rhombenporphyre

- Ramnes-Caldera

- Rhombenporphyr ohne Rhomben

- Rektangel-Porphyr

- Solider Fels an der Autobahn

- Lavastrombrekzie

- Basalt, Hornfels und Syenite

- Falsche Reihenfolge

- Granit am Drammensfjord und auf der Hurum-Halbinsel

- Svelvik Verket

- Ekerit, Nordmarkit, Syenit

- Grorudit

Koordinaten

Literatur

Druckfassung (PDF)

Rhombenporphyre

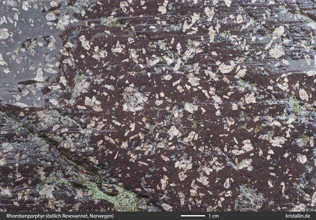

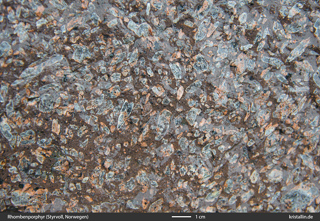

Mit den schlanken, bootsförmigen Einsprenglingen ist ein Rhombenporphyr einfach zu erkennen. Er ist auch das älteste beschriebene Leitgeschiebe, denn Leopold von Buch erwähnte diesen Porphyr bereits 1810 in seiner Schrift „Reise nach Norwegen und Lappland“.

Wer Rhombenporphyre im Aufschluss sehen will, fährt entweder ins Vestfoldgebiet im Südwesten des Oslograbens oder zum Krogskogen weiter nördlich. Die beiden Vorkommen sind die größten, es gibt noch etliche kleinere Areale.

Mit unserem Quartier in Tönsberg hatten wir einen idealen Ausgangspunkt, denn die Stadt steht zu einem großen Teil auf Rhombenporphyr. Schon auf dem Campingplatz liegen davon große Blöcke herum und der Schotter auf dem Weg ist voller glitzernder rhombenförmiger Feldspäte.

Wer in Tönsberg Rhombenporphyr sehen will, sollte in den Stadtteilen Søndre Nes, Husvik oder auf der kleinen Insel Jarlsø einen Spaziergang machen. Überall findet man Rhombenporphyr.

Will man aber die Vielfalt dieses Gesteins sehen, muss man ins Gelände. Unser erster Aufschluss liegt gleich westlich von Tönsberg in Hogsnes (N09). Dort zweigt eine kleine Straße mit einem breiten Radweg ab, was für uns eine perfekte Stelle abgibt, an der wir nicht auf den Verkehr achten müssen.

Der Straßenrand besteht hier aus einem braungrauen, sehr festen Rhombenporphyr, der im unteren Teil in Tönsbergit übergeht. Beide sind leicht zu unterscheiden, denn der Rhombenporphyr hat eine feinkörnige Grundmasse, während der Tönsbergit viel körniger und dazu noch kräftig rot ist. So eine Rotfärbung ist (auch bei anderen Vulkaniten) das Ergebnis von Alteration, die durch überhitzte Flüssigkeiten ausgelöst wird.

An dieser Stelle hier sind wir am nördlichen Rand des großen Larvikitgebietes, das sich weit nach Südwesten ausdehnt, bis hin zum Langesundsfjord. Da die meisten Rhombenporphyre weiter nördlich liegen, fahren wir in Richtung Ramnes-Caldera. Jenseits der Autobahn nehmen wir die 525, vorbei am Steinbruch am Fresteåsen und vorbei an Linnestad mit dem Kjelsåsit und dem Horn-Quarzporphyr. Beide wurden weiter oben beschrieben.

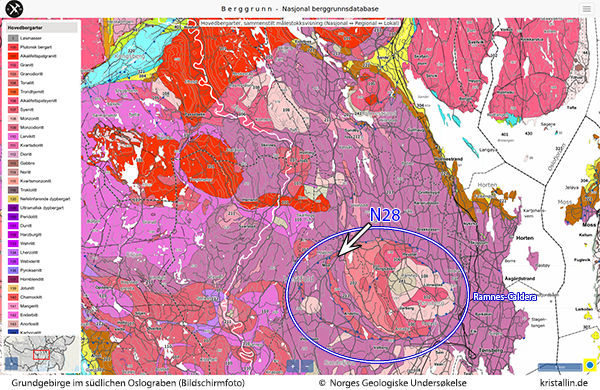

Ramnes-Caldera

Eine Caldera ist ein Einbruchskessel. Er entsteht, wenn sich eine Magmakammer leert und das Gelände darüber einbricht. Leider ist das hier schon ein paar Tage her (so um die 280 Millionen Jahre) und deswegen ist von der Ramnes-Caldera nichts mehr zu sehen. Die Landschaft ist eben und die Geologie findet nur im Boden statt. Es gibt andere Calderen im Oslograben, die man ansatzweise auch erkennen kann, aber diese hier leider nicht.

Die Ramnes-Caldera hat einen komplexen Aufbau, enthält ganz verschiedene Gesteine und ist umgeben von Rhombenporphyr. Ihre Form ist eiförmig-rundlich und sie misst in Ost-West-Richtung etwa 30 Kilometer und in Nord-Süd-Richtung rund 25 Kilometer.

Bei Andebu wird das Gelände steiler und felsig. Ein Stück weiter gibt es einen Platz, auf dem die Straßenmeisterei ihr Material lagert. Das schauen wir uns an, denn dahinter steht eine Wand aus frischem Gestein (N26).

An der Klüftung sieht man auf den ersten Blick, dass dies hier ein Vulkanit sein muss. Ein Gestein, das von so vielen Rissen mit geringem Abstand durchzogen ist, ist fast immer vulkanischen Ursprungs. Vor allem das spitzwinklige Rissmuster, das zu dreieckigen Blöcken führt, habe ich im Anstehenden diverser Vulkanite gesehen.

Am Fuß der Wand liegt in ausreichendem Abstand genügend Material herum und jeder kann sich ein Handstück formatieren. Schließlich bleiben am Ende, von Fotos abgesehen, nur die beprobten Gesteine übrig. Deswegen sind gute Proben mit einer Ortsangabe wichtig.

(unter Wasser fotografiert)

Mehr als „Vulkanit“ kann man zu diesem Gestein aber nicht sagen. Die helle Färbung lässt vermuten, dass hier viel Feldspat enthalten ist, zumal es einzelne schlanke Feldspäte gibt. Ob die Grundmasse Quarz enthält, wissen wir nicht. Mit der Lupe ist nichts zu sehen und für weitere Untersuchungen braucht man einen Dünnschliff.

Das kann durchaus ein Rhyolith sein. Eventuell deuten die flachen länglichen Strukturen auf einen Ignimbrit, aber das ist nur eine Vermutung. Auf der nassen Oberfläche erscheinen die Flecken etwas körniger als die Grundmasse und man kann annehmen, dass es sich um Fragmente eines separaten Vulkanits handelt.

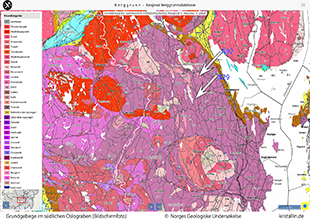

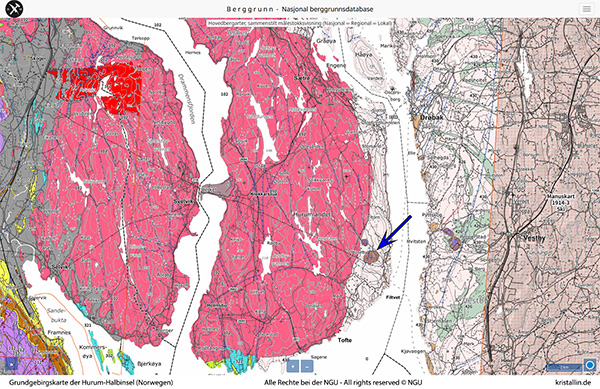

Die geologische Karte zeigt, dass wir hier im westlichen Teil der Caldera sind, mitten in den Ignimbriten. (Karte aus Dons & Larsen 1978, The Oslo Paleorift, Seite 166.) Aber die Karte ist natürlich eine Vereinfachung und kann nicht jedes einzelne Gestein genau wiedergeben.

Was wir haben, ist die auffällige Klüftung, ein Gefüge mit einzelnen Feldspäten und die länglichen Flecken im Gestein. Dazu kommt seine große Härte.

Um von einem Ignimbrit reden zu können, müsste man dem Gestein ansehen, dass es die Ablagerung eines pyroklastischen Stroms ist. Unter dem Mikroskop muss man dann Bruchstücke von Glas finden, die vulkanische Asche belegen.

Bei der Bestimmung von Hand braucht es die flach gedrückten Bimsfladen („Fiamme“) und dazu eine feinkörnige Grundmasse, die sich um Feldspäte oder Fragmente herum abgelagert hat. So ein „eutaxitisches Gefüge“ ist nicht gerade häufig, aber nur dann ist die Bezeichnung „Ignimbrit“ gerechtfertigt. Oft wird von Ignimbriten geredet, nur weil ein Gestein irgendwie gestreift aussieht.

Wir hätten gern ein schöneres Beispiel und suchen weiter.

Der nächste Aufschluss liegt ein Stück weiter nördlich in einer Nebenstraße, knapp südlich vom See „Illestadvannet“. Dort gibt es auf einer Seite der Straße einen angewitterten, halb zugewachsenen Felsen. Der ist so bröselig, dass man ihn nur scharf ansehen muss, um ihn zu zerlegen. Jeder Hammerschlag liefert ein Bruchstück, aber leider sind es immer nur Platten und jeder weitere Schlag macht die Platte nur noch dünner. Gar nicht nett.

Das Gestein ist so voller Wasser, dass wir beim Trocknen zusehen können. Frisch zerteilt sind die Abschläge dunkel, aber sie hellen sich innerhalb von Minuten auf. Dieses Gestein verhält sich wie ein Sediment und das ist es ja auch, wenn es ein Ignimbrit sein sollte.

Mit viel Mühe gelingt es uns, ein paar brauchbare Handstücke zu formatieren. Die Bruchfläche auf den Schmalseiten der Abschläge kommt einem eutaxitischen Gefüge schon sehr nahe.

In der hellgrauen Grundmasse stecken viele winzige Quarze und kleine Fragmente, teilweise mit Reaktionsrand. An einigen Stellen sieht es auch so aus, als hätte sich die Grundmasse um kleinere Einschlüsse herum abgelagert (Bild 135, rechts der Mitte). Das hier könnte durchaus ein Ignimbrit sein, auch wegen des enthaltenen Quarzes. Eine quarzhaltige Lava ist immer besonders zäh und der Vulkan, zu dem sie gehört, neigt zum Explodieren.

Da wir im Gelände keine abschließende Bestimmung treffen können, bleibt „Ignimbrit“ hier eine sinnvolle Arbeitshypothese. Mit einem Mikroskop würde man vor allem prüfen, ob die Grundmasse Reste von aufgeschäumtem Glas enthält.

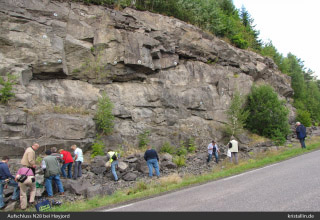

Wir fahren weiter nach Nordwesten und halten kurz vor Høyjord an einem steilen Straßenabschnitt. Neben der Straße ragt eine Wand auf, die im oberen Teil mit Ankern gesichert ist. Wir können uns also darunter umsehen, ohne Sorge haben zu müssen, dass da etwas herunterfällt (N28).

Auch hier gibt es Rhombenporphyr, aber nur in großen Bruchstücken, die alle von einem feinkörnigen hellen Gestein umgeben sind. Das Helle nennen wir provisorisch „Aplit“. Die Fragmente wirken gerundet und so, wie sie von dem hellen Gestein umgeben sind, sieht es sehr nach einer Schmelze aus, die den Rhombenporphyr eingeschlossen hat.

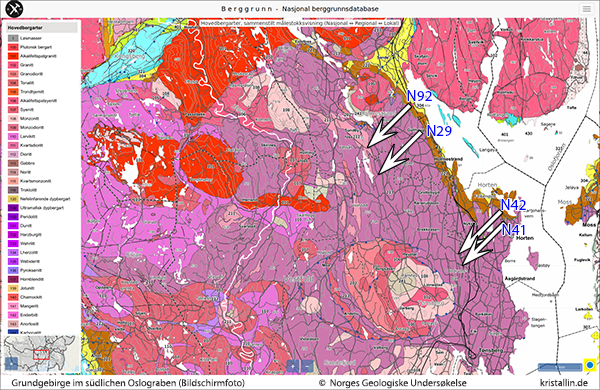

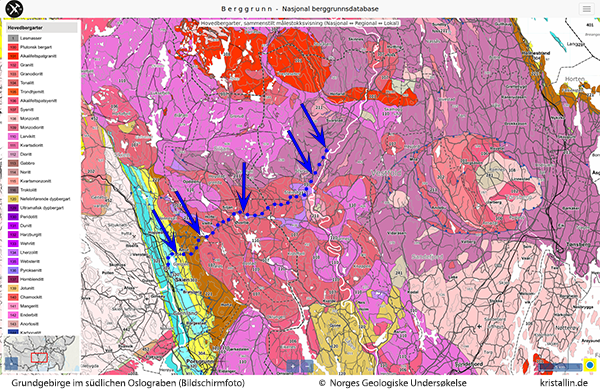

Während ich diesen Bericht schreibe, prüfe ich die aktuelle Fassung der geologischen Karte. Leider ist die Ramnes-Caldera noch immer nicht als detaillierte Karte verfügbar, sondern nur im großen Maßstab. Inzwischen sind aber im Westen neue Bruchlinien hinzugekommen, die die Caldera vergrößern. Das weiße Oval in der Karte umreißt das Gebiet großzügig, der Pfeil zeigt auf Høyjord. Die dunkelviolette Signatur steht für Rhombenporphyr.

Wir sind hier im Nordwesten der Ramnes-Caldera. Dort ist ein Syenitporphyr kartiert und unser helles feinkörniges Gestein könnte davon ein Teil sein, auch wenn wir keine Einsprenglinge finden. Die Lage am Rand der Caldera würde auch gut zu den Bruchstücken der Rhombenporphyre passen, denn der Rand eines so großen eingebrochenen Geländes ist natürlich von Rissen und Brüchen durchzogen.

Der Rhombenporphyr ist arm an Feldspäten und besteht vor allem aus graublauer Grundmasse. Nach kurzer Zeit entdecken wir kleine Rhombensterne! Das ist eine echte Überraschung, denn die sind ziemlich selten. Es soll weiter im Westen noch eine Stelle mit diesen Sternen geben, aber genauere Angaben dazu konnte ich nicht finden - was wohl Absicht ist. Nun haben wir hier unsere Eigenen, was viel besser ist.

Nachdem wir uns ausgiebig umgesehen haben und alle Handstücke verstaut sind, fahren wir die kurze Steigung nach oben in den Ort und schauen bei der kleinen Stabkirche in Høyjord vorbei.

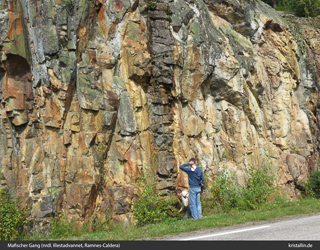

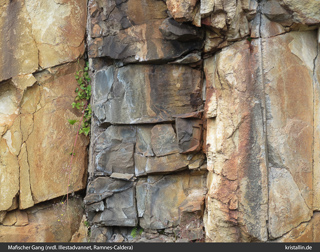

Soweit ist alles schön hier, aber wir haben immer noch keinen massigen, in der Fläche anstehenden Rhombenporphyr gefunden. Wir müssen weiter nach Norden, mitten hinein in die große Fläche der Rhombenporphyre. Unterwegs passieren wir diese Stelle mit einem dunklen senkrechten Gang.

Solche schwarzen basaltischen Gänge findet man immer wieder, nicht nur hier im Oslograben, sondern auch sonst im skandinavischen Grundgebirge. Die niedrige Viskosität von Basalt macht die Schmelze leicht beweglich und deshalb bildet Basalt viele Gänge. „Basalt“ ist hier nur ein Arbeitstitel, denn außer „schwarz und feinkörnig“ kann man nichts erkennen.

Rhombenporphyr ohne Rhomben

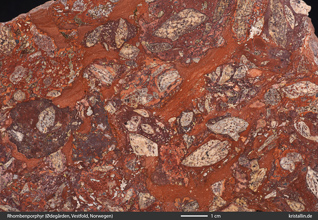

Was wir suchen, findet sich an einer Schotterstrecke mitten in den Rhombenporphyrdecken des Vestfolds. Entlang der Straße steht auf etwa 50 m Rhombenporphyr an. Diese kleine Wand erweist sich als wahrer Augenöffner, denn hier gibt es jede Menge verschiedener Rhombenporphyre, einschließlich solcher ohne Rhomben. Höchste Zeit also, den Begriff „Rhombenporphyr“ aus norwegischer Perspektive zu betrachten:

Für norwegische Geologen ist jedes Gestein ein Rhombenporphyr, das aus den permischen Lavadecken im Oslograben stammt und die Zusammensetzung eines Latits hat. Ob darin Rhomben stecken oder nicht, spielt keine Rolle. Rhombenporphyr ist für norwegische Geologen die gesamte Gesteinsformation. Sie benutzen den Begriff als stratigraphische Bezeichnung.

Dieser Aufschluss (N29) zeigt, was das bedeutet. Die folgenden Bilder wurden alle an dieser Stelle aufgenommen und zeigen ganz verschiedenen Rhombenporphyr.

(siehe auch N41)

Nachdenklich gemacht hat mich dann aber vor allem der Blick zur anderen Seite, über das Feld und zum Wald.

Soweit das Auge reicht, ist hier alles Rhombenporphyr. Aber auch die norwegischen Geologen haben nur die losen Steine vom Feld und niemand kennt das genaue Aussehen dieser Rhombenporphyre. Jeder Quadratmeter dieser Landschaft hat während der Eiszeiten Geschiebe geliefert.

In Deutschland gefundene Rhombenporphyre sind eine von uns getroffene Auswahl. Wir erkennen die Rhomben und nennen das Gestein Rhombenporphyr. Die anderen Varianten aus der gleichen Quelle - ohne Rhomben - lassen wir unerkannt liegen. (Mehr dazu in der Beschreibung der Rhombenporphyre)

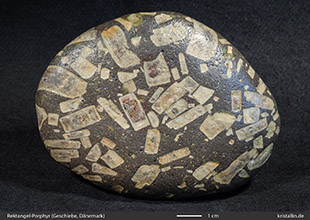

Rektangel-Porphyr

Wir fahren weiter nach Norden und suchen einen Aufschluss, den mir Henrik Arildskov beschrieben hat. Er liegt in der Nähe von Holm und bekommt die Nummer N92.

(© NGU)

Wir suchen einen Rektangel-Porphyr, den wir auch am Rande eines kleinen Hügels finden. Vorher müssen wir aber den Waldboden aufschneiden und hochklappen, um überhaupt etwas zu sehen.

Noch während wir überlegen, wie wir einen Block für Handstücke abschlagen, taucht ein etwas ungehaltener Herr auf, der wissen will, was wir da machen. Wir sind auf seinem Land, wie er uns erklärt. Dann würde ich allerdings auch wissen wollen, was eine Herde von Leuten da treibt. Wir erklären ihm, das wir aus Deutschland kommen und uns für die norwegischen Gesteine interessieren. Das stimmt ihn versöhnlicher, auch wenn er es besser gefunden hätte, wenn wir vor hergefragt hätten. Wo er recht hat, hat er recht.

Wir zeigen ihm ein schönes Stück und betonen, dass dieser Stein etwas Besonderes und in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden bekannt ist. Das hebt seine Stimmung deutlich. Das kenne ich auch von anderen Exkursionen: Sobald man einem Eigentümer versichert, dass sein Gelände ein besonderes Gestein beherbergt, ist das Eis gebrochen. Das finden alle Leute gut.

Bereits im Gelände und besonders später in der Politur sind die rechteckigen Feldspäte gut erkennbar. Von daher ist die Bezeichnung „Rektangel-Porphyr“ zutreffend. Verglichen mit dem „klassischen“ Gefüge sieht unserer allerdings ungewöhnlich aus. Das Geschiebe im Bild 159 ist das, was man üblicherweise mit einem „Rektangel-Porphyr“ verbindet. (Es gibt noch diverse andere Rektangel-Porphyre, aber um die zu finden, bräuchten wir eine Extra-Exkursion.)

Von Holm aus orientieren wir uns nach Osten, in Richtung Horten. Dort wurde die Landstraße zur Autobahn ausgebaut und es mussten neue Brücken und Unterführungen angelegt werden. Dabei wurde Gestein freigelegt, das vermutlich noch frisch und nicht zugewachsen ist. Wir sind optimistisch, dort mehr und andere Rhombenporphyre zu finden.

Solider Fels an der Autobahn

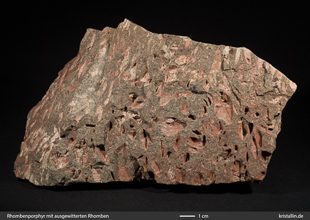

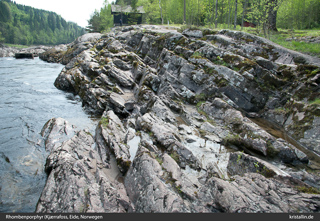

Am folgenden Tag steuern wir eine Unterführung an, die in der Nähe von Undrumsdal im Vestfold liegt. Hier hat man die Straße vertieft und dabei einen imposanten Felsen freigelegt, unseren Aufschluss N42. Das ist mal ein Rhombenporphyr! Massig, hart und voller Rhomben. Einfach schön!

Als erstes fällt der große Kluftabstand auf. So sehen eigentlich Granite und andere Tiefengesteine aus, wenn man davon absieht, dass hier die Risse schräg aufeinander stehen. Der ganze Fels besteht aus rhombenförmigen Blöcken, was zwar zu den kleinen Rhomben darin passt, aber natürlich gibt es da keinen Zusammenhang. Bei einem Granit würden die Klüfte eher rechtwinklig stehen und quaderförmige Blöcke bilden.

Der gesamte Fels ist von hellen Streifen durchzogen, in denen die Rhomben gebleicht sind. Geht man ganz nah heran, zeigt sich in der Mitte eine feine grüne Linie, ganz offensichtlich ein Riss (Pfeile). Hier waren sehr wahrscheinlich wieder überhitzte Flüssigkeiten am Werk und die grüne Spaltenfüllung wird vermutlich Epidot sein.

Ein Rhombenporphyr mit so vielen Rhomben wird auch als „Kolsås-Typ“ bezeichnet. Der Ort Kolsås liegt westlich von Oslo und der Rhombenporphyr dort bildet die unterste Lage (RP1). Da wir hier aber sehr viel höher sind, kann das kein RP1 sein. Es gibt den Kolsås-Typ also auch in anderen Lavadecken, worauf schon Oftedahl (1967) hingewiesen hatte. Er kartierte vier weitere Lavadecken mit Kolsås-Rhombenporphyr: RP17, 23, 24 und 26.

Laut Karte der NGU sind wir hier (bei N42) in der „Rombeporfyrlava, Haukeli, 1-type (43)“, also im RP43. (Das ist dann eine weitere Lavadecke mit dem Kolsås-Typ, die zu denen von Oftedahl noch hinzukommt.) Vergleicht man die heutige Online-Karte mit der gedruckten Ausgabe von 2004, so wurden inzwischen diverse Untergruppen für die Rhombenporphyre eingeführt.

Wie so oft in Skandinavien, ist auch hier der Fels von den Gletschern der letzten Kaltzeit geglättet und voller Gletscherstriemen. Aus der Abrisskante rechts im Bild 165 kann man schließen, dass das Eis von links kam. Da liegt Norden, das passt.

In der abgeschliffenen Oberfläche steckt ein hübsches Detail, das wie ein Wirbel aussieht. Die Rhombenporphyr-Schmelze hat sich hier tangential um einen Einschluss herum geordnet, der etwa 20 cm groß ist. Was wir hier genau vor uns haben, bleibt rätselhaft. (Aufnahme mit nasser Oberfläche.)

Ähnlich rätselhaft ist auch eine Probe aus der Nähe der Unterführung, die oben im Panoramabild ganz rechts zu sehen ist. Von dort stammt der Rhombenporphyr, in dem alle Rhomben verschwunden sind.

Ob hier Verwitterung verantwortlich ist oder ein anderer Prozess die Rhomben entfernt hat, bleibt offen. Im Inneren ist das ein ganz normaler Rhombenporphyr.

Lavastrombrekzie

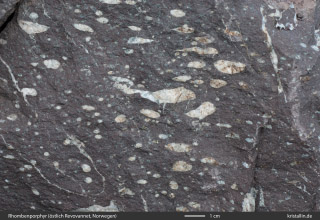

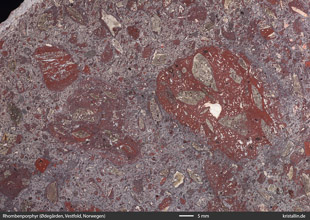

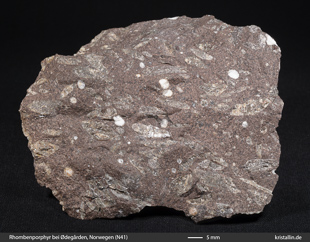

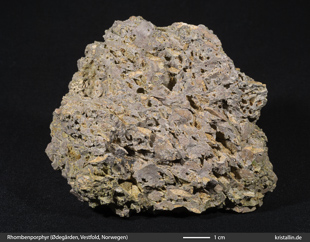

Unser nächster Halt liegt nur wenige Kilometer weiter südlich, wieder unter der Autobahn und wieder im Rhombenporphyr (N41). Aber im Gegensatz zum harten Gestein von eben ist dieser Rhombenporphyr hier weich und bröselig und voller Einschlüsse. Das hatten wir noch nicht.

Die Einschlüsse sind Rhombenporphyre, die von einem anderen Rhombenporphyr eingeschlossen wurden. Die rundlichen Formen der Fragmente legen den Schluss nahe, dass hier Bruchstücke eines Rhombenporphyrs von einer späteren Rhombenporphyr-Lava umflossen wurden. Das Gestein ist eine Lavastrombrekzie.

Torsten Brückner hat mir einige Proben poliert und darin erkennt man, dass der umgebende Rhombenporphyr nur wenige Rhomben enthält und voller kleiner Bruchstücke steckt.

Der Einschluss rechts der Mitte (Bild 173) zeigt Spuren von Fließbewegung und enthält kleine, verformte weiße Hohlräume („Mandeln“). Der Einschluss links davon ist eher grau und enthält Rhomben in einer andersfarbigen Grundmasse. Die unscharfen Konturen der Fragmente legen den Schluss nahe, dass sie äußerlich angeschmolzen wurden. (Weitere Kommentare zu diesen Proben in der allgemeinen Beschreibung der Rhombenporphyre.)

Von der Straße zweigt dort eine alte Baustraße ab, die nicht mehr benutzt wird.

Wir können uns in aller Ruhe umsehen und verschiedene Gefüge suchen. Von hier kommen auch die beiden folgenden Handstücke. Eines hat kalzitgefüllte Mandeln, das andere ist voller offener Hohlräume.

Basalt, Hornfels und Syenite

Der folgende Tag hat ein ganz neues Thema. Es geht um den Anfang des Vulkanismus im Oslograben, der mit der Eruption des ersten Basalts B1 im späten Karbon begann.

Um diesen ersten Basalt zu sehen - und seinen Einfluss auf die Umgebung - fahren wir nach Skien. Dort nehmen wir die Straße 32 nach Siljan. Sie führt durch den Basalt und die sich anschließenden Syenite in Richtung Vestfold und kommt am Ende wieder in den Rhombenporphyren an. Bei dieser Fahrt geht es uns vor allem um die Abfolge der Gesteine. Außerdem wollen wir die Syenite in der Umgebung von Siljan sehen, die dort größere Flächen einnehmen.

Unsere Tagesstrecke ist mit blauen Punkten markiert, die Pfeile zeigen auf unsere Probenstellen. Die Straße 32 führt von Skien über Øverbø nach Stensholt.

Von Skien aus umrunden wir den Børse-Sjø und dann geht es steil bergauf. Die geologische Karte zeigt für diese Stelle eine blaue bzw. gelbe Signatur, also Sedimente aus dem Silur, vor allem Sandstein bzw. Kalk. Beide erscheinen entlang der Straße als gestreifte Felsen, aber leider können wir nirgends anhalten - links die Felswand, rechts die Leitplanke.

Glücklicherweise reichen die Gesteine weit genug nach oben, bis wir in der Siedlung Lundsåsen einen Platz zum Halten finden (N16).

Die Streifen sprechen dafür, dass dies Sediment unterhalb des B1-Basalts ist. Als wir eine Probe nehmen, ist der Stein extrem hart und klingt hell beim Anschlagen. Das ist kein Sediment, das ist Hornfels! Er bildete sich, als der Basalt eine ganze Landschaft überflutete und seine Hitze den Untergrund regelrecht durchgebraten hat. Die Schichtung der Sedimente blieb dabei ungestört erhalten. Das ist die klassische Kontaktmetamorphose, bei der allein durch Hitze ein neues Gestein entsteht.

Wir fahren weiter und nach wenigen Metern wird der Straßenrand schwarz. Wir sind im Basalt, mit dem die Entwicklung des größten Grabenbruchs in Europa begann. Er war mehr als 60 Millionen Jahre lang aktiv, das ganze Perm hindurch bis in die Trias.

Schon vom Auto aus sieht man, dass der Basalt verschiedene Färbungen aufweist. Das werden einzelne Lavaströme sein.

Beim nächsten Halt empfängt uns ein schönes Mandelsteingefüge. In der Karte liegt diese Stelle hier östlich vom ersten blauen Pfeil in der Mitte des braunen Streifens.

Es geht weiter bergauf und als die Steigung nachlässt, erreichen wir den See „Heivann“. Inzwischen sind die Felsen am Straßenrand wieder hell und der Basalt ist zu Ende.

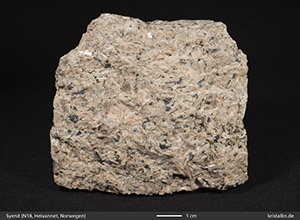

Wir nehmen eine Probe und es zeigt sich, dass dies ein Gestein aus viel Feldspat ist. Der sieht nach Alkalifeldspat aus, denn wir finden keine Plagioklaszwillinge. Dazu kommt etwas Quarz in den Zwischenräumen der Feldspäte. Dieses hübsche Gestein sieht makroskopisch nach einem Syenit oder Alkalifeldspat-Syenit aus. Die geologische Karte sagt Syenit. Prima.

Im folgenden Ausschnitt erkennt man zwar gleich mehrere Quarzkörner, aber das ist nicht typisch für das Gestein insgesamt, das eher quarzarm ist.

An dieser Stelle noch ein Hinweis zur Online-Karte der NGU. Die Karte im Netz enthält weniger Details als die entsprechende PDF. Um die zu sehen und zu speichern, klickt man in die Grundgebirgskarte und bekommt auf einer neuen Seite die passende Gesteinsbezeichnung angezeigt. In dieser Ansicht wird oben links die zugehörige PDF genannt, hier also das Blatt Siljan. Ich empfehle nachdrücklich, diese Karten zu benutzen, auch wenn einige davon noch vorläufig sind.

Vom Seeufer aus geht es mit mäßiger Steigung weiter bergauf. Wir ignorieren ein kleines Vorkommen von Rhombenporphyr und folgen der Straße bis etwa 2,5 Kilometer östlich von Siljan. (Der Ort hat natürlich nichts mit dem Siljan in Schweden zu tun.)

Wir halten an und beproben den Berg auf der anderen Straßenseite. Das ist unser Aufschluss N19.

(Foto: H. J. Schumacher)

Das Gestein besteht praktisch nur aus Alkalifeldspat, der überraschend dunkel ist. Dazu etwas Biotit, kein Quarz und ein paar Körnchen Titanit. Makroskopisch sieht das nach einem Alkalifeldspat-Syenit aus, die Karte sagt Syenit.

Die Legende zur Karte „Siljan“ zeigt, dass die norwegischen Geologen die Gesteine hier nach dem Gehalt an ternärem Feldspat und der Korngröße gliedern. Für uns bleibt nur die Korngröße, denn die Zusammensetzung der Feldspäte ist ohne Labor nicht erkennbar.

Da ein möglicher Plagioklasanteil auch in den perthitischen Entmischungen stecken kann - was wir nicht sehen können - erreichen wir hier die Grenzen der makroskopischen Bestimmung: Wir können einen Syenit nicht von einem Nordmarkit (Alkalifeldspat-Syenit) unterscheiden. Beide bestehen makroskopisch vor allem aus Alkalifeldspat.

Dessen Farbe sagt wenig aus, denn wie sich im Laufe der Exkursion zeigt, gibt es Syenite und Nordmarkite in braunen, rotbraunen oder graubraunen Varianten. Wir müssten aber wissen, ob mäßig viel oder gar kein Plagioklas enthalten ist. Bei nur mäßigem Plagioklasgehalt ist es ein Syenit, gar kein Plagioklas bedeutet Nordmarkit.

Es ist nicht so schön, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu erreichen. Aber besser, sie zur Kenntnis zu nehmen, als so zu tun, als bestünde das norwegische Grundgebirge nur aus einer Handvoll leicht unterscheidbarer Gesteine.

Falsche Reihenfolge

Während wir weiterfahren, frage ich mich, was wir hier eigentlich gerade sehen. Unten liegen die Sedimentgesteine, darüber der erste Basalt - das ist klar. Aber darüber die grobkörnigen Syenite? Das ist eine völlig falsche Reihenfolge. Seit wann liegen grobkörnige Tiefengesteine über feinkörnigen Vulkaniten? Wie kann denn das sein?

Was man ausschließen kann, sind größere Bewegungen in der Erdkruste, die die Gesteine verstellt oder überschoben haben, denn hier ist seit dem Perm nichts Grundlegendes mehr passiert. Es gab ein paar Verwerfungen bei der Dehnung des Grabenbruchs und sicher viele Erdbeben, aber keine durchgreifende Tektonik. Was es gab, ist reichlich Zeit für Verwitterung.

Man darf unterstellen, dass die heutige Landoberfläche tiefer liegt als zur Zeit der Vulkanausbrüche. Über uns lagen sicher noch einige hundert Meter Gestein, möglicherweise sogar Kilometer. Das können lockere Vulkanite gewesen sein, die längst wieder verwittert sind.

Ein aufsteigendes Magma kann den unter uns liegenden Basalt durchquert haben und in Höhe der heutigen Landoberfläche langsam erstarrt sein. Langsam deshalb, weil es nach oben hin immer noch reichlich isolierendes Gestein gab, das ein Magma ausreichend langsam abkühlen ließ. Die langsame Abkühlung ist nötig, um das grobkörnige Gefüge der Syenite zu erhalten.

Dazu kommt, dass damals der Wärmefluss von unten her viel höher war als heute. Soll heißen: Die obere Erdkruste war hier generell wärmer, weil in nicht allzu großer Tiefe ständig neues Magma produziert wurde.

Auch ist denkbar, dass die Oberfläche von frischer Lava bedeckt war, die den Untergrund zusätzlich erwärmte, so wie beim B1-Basalt auf den Sedimentgesteinen.

Und natürlich kann alles gleichzeitig stattfinden. Viel Wärme von unten, Hitze durch Lava von oben und isolierende Schichten dazwischen, die längst verwittert sind.

Wieder am Lågen

Bei Steinsholt erreichen wir den Lågen und fahren nach Norden. Ein kleines Stück weiter gibt es bei Styrvoll einen netten Rastplatz am rauschenden Bach. Wieder im Rhombenporphyr, bei dem es sich laut Karte um RP20 handelt.

Proben kann man hier nicht nehmen, es reicht nur für eine Aufnahme des nassen Rhombenporphyrs am Bach.

Wir brauchen eine bessere Stelle und suchen entlang der Hauptstraße. Weiter nördlich werden wir fündig (N21). Dort gibt es einen sehr harten Rhombenporphyr auf beiden Seiten der Straße. Wir beproben die kleinen Felsen hinter der Leitplanke, wo wir weit weg vom Verkehr sind.

Wir brauchen eine Pause und fahren zum Fluss. Dort gibt es einen schönen Rastplatz und wieder Rhombenporphyr (RP20).

Die letzten drei Aufschlüsse, also die Stromschnelle am Bach, die Felsen oben an der Straße und jetzt hier am Fluss, liegen mehrere Kilometer auseinander. Trotzdem ähnelt sich das Gefüge dieser drei Aufschlüsse. Viele der Feldspäte sind Rhomben (nicht alle), etliche haben einen grauen Kern und auch einen rötlichen Rand. Überall steckt Magnetit im Gestein.

Ein Rhombenporphyr, der so aussieht und in Norddeutschland gefunden wird, kann von hier sein, aber sicher ist das nicht. Dazu müsste man wissen, dass es dieses Gefüge kein zweites Mal gibt. Aber genau das weiß niemand, denn es gibt keine Vergleiche der vielen Varianten untereinander. Außerdem liegen große Flächen von Rhombenporphyr unter Wald und Feld, von denen es nicht mal Proben gibt, von einem Vergleich gar nicht zu reden.

Die Nummerierung der Rhombenporphyr-Lagen durch die norwegischen Geologen dient vor allem dazu, die einzelnen Lavadecken im Gelände zu erkennen und miteinander abzugleichen. Ob das Gestein bis ins Kleinste einmalig aussieht, interessiert niemanden.

Granit am Drammensfjord und auf der Hurum-Halbinsel

Ein neuer Tag, ein neues Ziel: Drammen-Granit.

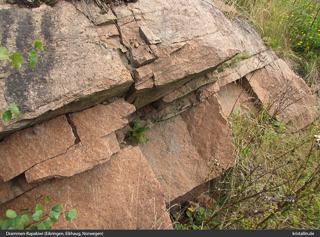

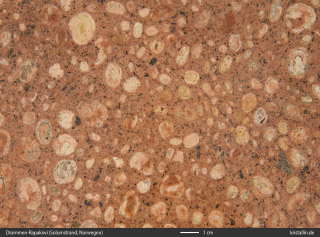

Wir fahren von Tönsberg aus nach Norden und verlassen kurz vor Drammen die E18 an der Abfahrt „Åskollen“. Nach etwa zwei Kilometern biegen wir ins Industriegebiet „Eikhaugen“ ab. Für Normalsterbliche gibt es hier nur ein paar Bürogebäude, Werkshallen und einen Parkplatz. Für uns aber ist das eine ganz besondere Stelle, denn am Straßenrand vor dem Parkplatz zeigt sich ein orange-rötlicher Drammen-Granit voller runder Feldspäte. Ein Rapakiwi! (N65)

Da es im Nachbarort Solumstrand noch sehr viel mehr von diesem Rapakiwi gibt, fahren wir das kurze Stück hinunter zum Drammensfjord und schauen uns auch dort um. Etliche Gebäude sind aus dem Rapakiwi-Granit erbaut und auch in den kleinen Gärten sieht man überall die runden Feldspäte. Eine Probe kann man hier aber nirgends abmontieren, denn wir sind im zivilisierten Gebiet. Oben im Industriegelände war das einfacher.

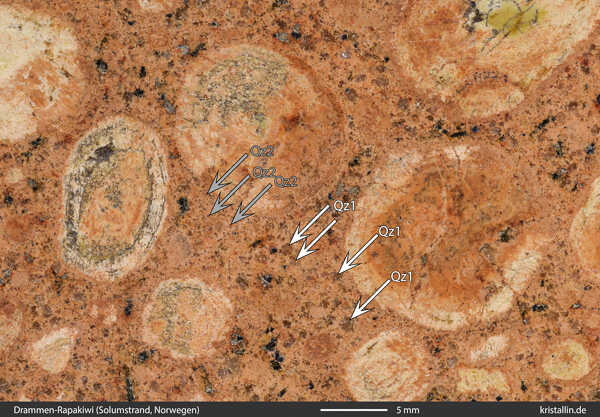

Nahaufnahme des Drammen-Rapakiwis mit runden Feldspäten und zwei Quarzgenerationen am Beispiel einer polierten Oberfläche.

Von Solumstrand geht es weiter nach Süden bis zum nächsten Steinbruch, der einige Kilometer entfernt liegt. Dort wird gearbeitet, wir müssen draußen bleiben. Aber am Eingang finden sich genügend Brocken, um ein paar Handstücke herzustellen. Von runden Feldspäten ist hier nichts mehr zu sehen, denn das Vorkommen mit dem Rapakiwigefüge hat nur einen Durchmesser von etwa 5-6 km.

Dazu ein kurzer Kommentar: Wenn man den Granit um Solumstrand herum wegen der runden Feldspäte als Rapakiwi bezeichnet, dann benutzt man die traditionelle Bezeichnung. Mit runden Feldspäten ist der Granit ein Rapakiwi, ohne nicht. Von dieser Einteilung haben sich die Finnen, Schweden und andere Geologen schon lange verabschiedet. Sie bezeichnen jeden anorogen entstandenen Granit als Rapakiwi, unabhängig von seinen Ovoiden.

Legt man die geologische Karte der Norweger zugrunde, dann wird das hier in Norwegen ignoriert und „Rapakiwi“ bezieht sich allein auf ein Gefüge mit runden Feldspäten.

Die Finnen würden vermutlich den gesamten Drammen-Granit als Rapakiwi-Pluton bezeichnen und wohl auch den Ekerit. Schließlich sind alle Gesteine des Oslograbens anorgenen Ursprungs.

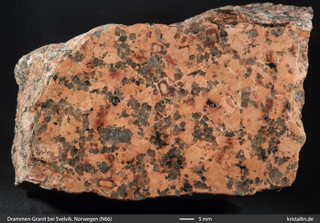

Zurück zum Steinbruch am Fjord (N66). Hier wird Schotter produziert, was bei einem so stark geklüfteten Granit keine Überraschung ist. Mehr kann man mit diesem zerscherten Gestein kaum machen. Was man von der Straße aus nicht sieht, ist die Größe des Steinbruchs, der sich weit nach oben erstreckt.

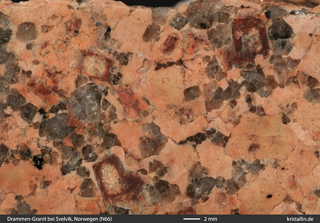

Eine spätere Politur dieses Granits zeigen die folgenden beiden Bilder. Einige der Alkalifeldspäte tragen einen Saum aus braunem Plagioklas. Dazu kommt die auffällig helle, blass-orangerote Farbe des Granits. Auf die Frage, ob man diesen Granit als Geschiebe in Norddeutschland erkennen kann, gehe ich gleich ein.

Neben der Farbe des Granits sind es natürlich die braunroten Plagioklassäume, die hier die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie umrahmen kantige Alkalifeldspäte und bilden rechteckige Säume, die ziemlich auffällig sind. Durchaus möglich, dass dies eine Besonderheit ist, an der man diesen Drammen-Granit auch als Geschiebe erkennen kann. Wir wissen aber nicht, wie viel Drammen-Granit es mit diesem Gefüge gibt. Das ganze Massiv ist ja nicht groß und die braunen Säume haben wir nur im Steinbruch am Drammensfjord gefunden. In anderen Proben des gleichen Granits fehlen sie.

Dazu kommt, dass es solche braunen Plagioklassäume auch auf der Insel Blå Jungfrun an der schwedischen Ostküste gibt. Der Alkalifeldspat ist dort ein wenig rötlicher, aber der Unterschied ist nur minimal. Außerdem kommen braune Plagioklassäume auch im Kökar-Rapakiwi vor, dort allerdings um runde und größere Feldspäte.

Wegen dieser mehrfachen Vorkommen ist brauner Plagioklas als Saum allein kein Merkmal für die Herkunft eines Gesteins. Potenzielle Geschiebe von Drammen-Granit müssen deshalb immer zusammen mit anderen norwegischen Geschieben gefunden werden, vor allem Rhombenporphyren.

Der Drammen-Granit mit dem Rapakiwigefüge ist dagegen ein perfektes Leitgeschiebe (Bild 198, 199). Es gibt keinen Doppelgänger mit dieser hellen blassrötlich-braunen Farbe, wenn ein Fund runde Feldspäte und zwei Generationen Quarz enthält. Weil beide Sorten Quarz in diesem Granit eher klein sind, braucht man immer eine Lupe.

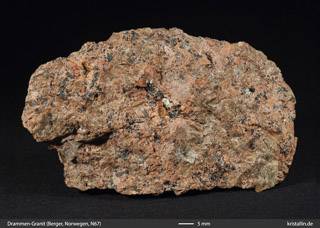

Ein großer Teil des Drammen-Granits ist grobkörnig und blass-braun. Besonderheiten sind mir in diesen Gefügen nicht aufgefallen, wenn man von einzelnen körnigen Quarzen absieht. Es gibt dazu noch kleine Drusen und Fluorit und hin und wieder auch Magnetit.

Wir fahren weiter am Drammensfjord nach Süden, vorbei an Svelvik, wohl wissend, dass wir wegen der Fähre auf die andere Seite diesen Weg wieder zurückfahren müssen. Den meisten Drammen-Granit gibt es auf der Hurum-Halbinsel östlich von uns.

Wir passieren im Süden den kleinen Ort Berger und nehmen an einer geschützten Stelle in der Innenseite einer scharfen Kurve weitere Proben (N67). Hier ist der Drammen-Granit eher braun, sehr grobkörnig und enthält kleine Drusen. Darin stecken hübsche Quarzkristalle, Feldspäte und Fluorit. In einer dieser Drusen steckt ein weißer, hohler Plagioklaskristall mit rechteckigem Querschnitt.

Das hohle Rechteck ist ein Skelettkristall. Von außen betrachtet hat er die Form einer vierkantigen Röhre, die in dieser Ansicht quer durchgebrochen ist.

Skelettkristalle in dieser Größe sind selten. Andere Beispiele kenne ich nur von Dünnschliffen verschiedener Basalte, in denen die hohlen Plagioklase aber sehr viel kleiner als 1 mm sind.

Wir folgen der Küstenstraße und erreichen den Rand des Drammen-Granits an einem Kontakt zum Kalk. Granitmagma trifft auf Kalk? Die Standardsituation für einen Skarn. Aber wir finden leider keine besonderen Minerale, auch nicht im alten Steinbruch etwas weiter südlich, wo früher der Kalk abgebaut wurde.

Offensichtlich braucht es mehr als nur das bloße Zusammentreffen von granitischer Schmelze und Kalk, um einen mineralreichen Skarn zu produzieren.

Ein Test mit Salzsäure zeigt, dass es hier kein Karbonat mehr gibt, denn der ehemalige graue Kalk reagiert kein bisschen. Sehr wahrscheinlich wurde aus ihm ein Hornfels. Im alten Steinbruch, ein paar Hundert Meter entfernt, schäumt der gleiche Kalk, wenn er mit Salzsäure betropft wird.

Wir fahren zurück nach Svelvik und nehmen die Fähre zur anderen Seite. Hier ist der Fjord kaum 200 m breit, denn eine mächtige Sandablagerung liegt seit der letzten Eiszeit quer im Fjord. Dieser Riegel aus Sand und Steinen ist etwa 1,5 Kilometer breit und an seinem Rand liegt der Ort „Svelvik Verket“, wobei sich „Verket“ („das Werk“) auf die Kiesgrube bezieht, die inzwischen fast so groß wie die ganze Landzunge ist. Hier wird seit Jahrzehnten Sand abgebaut und mittlerweile ist der größte Teil des gewaltigen Sandbuckels verschwunden. Diese Kiesgrube ist die größte, die mir je begegnet ist und ein wahres Eldorado für alle Kristallinfreunde. Zu den Funden, die hier möglich sind, im nächsten Abschnitt mehr.

Das Bild zeigt nur einen Teil des quer im Drammensfjord liegenden Walls aus Sand und Steinen. Der helle Fleck hinten rechts ist der Steinbruch (N66).

Wir folgen der steilen Straße und gelangen ins Örtchen Hurum, das der Halbinsel seinen Namen gab.

Bei der weiteren Beprobung des Drammen-Granits müssen wir uns wieder auf einige wenige Straßenaufschlüsse beschränken. Mehr zu wollen, wäre unrealistisch, denn Drammen-Granit gibt es auf über 450 km2. Für eine ordentliche Beprobung bräuchte man etliche Tage oder besser noch Wochen. Wir fahren in Richtung Süden, nach Tofte und halten unterwegs an mehreren Stellen.

Auch hier hat der Drammen-Granit diese helle, blassbraun-rötliche Färbung. Die Quarze sind isolierte Körnchen, was an die Gefüge der Rapakiwis erinnert.

Der nächste Ort ist Tofte. Eigentlich wollen wir einen Spaziergang am Wasser machen, aber über der Stadt hängt ein so durchdringender Gestank aus der dortigen Papierfabrik, dass wir sofort weiterfahren.

Ein Stück weiter erreichen wir den Rand des Drammen-Granits und gleich darauf den Gabbro-Steinbruch am „Husebykollen“ (N69).

Der Steinbruch steckt im tiefen Bereich eines ehemaligen Vulkans. Der Gabbro sieht aus wie jeder Gabbro: Weißer Plagioklas zusammen mit viel schwarzem Pyroxen mit mäßigem Glanz und schlechter Spaltbarkeit. Das Gestein wird zu Schotter und Split für den Straßenbau verarbeitet.

Der geologischen Karte entnehmen wir, dass es nebenan einen zweiten Gabbro gibt und ein gleiches doppeltes Vorkommen auch am Ufer gegenüber. Was es mit diesen Doppelvulkanen auf sich hat, ist unklar.

Die geologische Karte der NGU zeigt, dass es in den anderen drei Vorkommen Pyroxenite gibt. Pyroxenite sind ultramafische, feldspatfreie Gesteine aus überwiegend Pyroxen und untergeordnet Olivin, Hornblende oder Biotit. Ein Pyroxenit kann sich durch das Absinken schwerer Minerale im unteren Teil einer Magmakammer bilden, ist dann also ein Kumulat.

Brögger nannte die dunklen Gesteine des Oslograbens Essexit. Sein Essexit ist ein Gruppenname für diverse Gesteine der Basalt-Gabbro-Familie, einschließlich Mandelsteine, einsprenglingsreiche Basalte und auch Gabbros. Sein Essexit hat absolut nichts mit dem Essexit unserer Tage zu tun, der Nephelin enthalten muss. Man sollte es daher unterlassen, mafische Gesteine des Oslograbens Essexit zu nennen. Der Begriff bedeutet bei Brögger nur „dunkle Gesteine“ und kann zu Verwechselungen mit der modernen Definition führen.

Es ist reines Wunschdenken, wenn man annimmt, „Essexit“ aus dem Oslograben als Geschiebefund erkennen zu können. Sie sind, von Hand bestimmt, nicht von gleichen Gesteinen anderer Vorkommen zu unterscheiden. Eventuell ist der sogenannte „Oslobasalt“ eine Ausnahme, doch dazu an anderer Stelle mehr.

Auf dem Rückweg kommen wir an der ehemaligen Kiesgrube „Stor Sand“ vorbei, aus der man einen Jachthafen gemacht hat, weil sie dicht am Wasser lag. Da hatte mal jemand eine Idee!

Svelvik Verket

Von Svelvik aus hatten wir mit der Fähre auf die Endmoräne im Drammensfjord übergesetzt. Dort liegt die schon erwähnte Kiesgrube „Svelvik Verket“, die zu besuchen ich nur empfehlen kann - auch wenn es dort nur Geschiebe gibt. Darunter sind ausgesprochen schöne Vulkanite und pyroklastische Gesteine aus dem Oslograben weiter nördlich. (Die Kiesgrube besuchten wir nur während der Vorexkursion.) Die Ausmaße dieses Sand- und Kiesabbaus sind gewaltig. Im ersten Bild dient der Caddy als Maßstab, im zweiten steht eine Person vor den großen Findlingen.

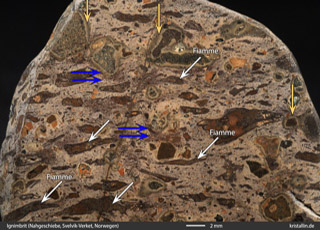

Unser besonderes Interesse gilt Ignimbriten mit eutaxitischem Gefüge, die es hier gibt.

Ein „eutaxitisches Gefüge“ ist die Voraussetzung, um ein Gestein als Ignimbrit zu bezeichnen - bei makroskopischer Bestimmung. Schließlich legt man sich mit „Ignimbrit“ darauf fest, dass man die Ablagerung eines pyroklastischen Stroms vor sich hat. Wer „Ignimbrit“ sagt, muss daher auch auf die typischen Merkmale zeigen können. Das sind vor allem die Fiamme, die ehemaligen Bimsfladen. Als ursprünglich heiße und formbare Lavafetzen bilden sie leicht gewellte Streifen, die eher kurz sind und oft ein ausgefranstes Ende haben.

Dazu kommen Gesteins- und Mineralbruchstücke, um die herum sich Asche und Fiamme abgelagert haben. Die Einschlüsse dürfen nicht deformiert sein, andernfalls kann es sich um einen Gneis handeln.

Außerdem muss es reichlich feinkörnige Grundmasse geben, denn Ignimbrite bilden sich unter Beteiligung von viel vulkanischer Asche, die sich zur Grundmasse verfestigt.

Diese Ignimbrite sind in der Regel sehr harte Gesteine. Die deutsche Bezeichnung „Schweißtuff“ bringt das schön zum Ausdruck. Die Pfeile im Bild 219 zeigen auf die Fiamme (Bimsfladen) im eutaxitischen Gefüge.

Die Ignimbrite von Svelvik Verket und Umgebung sind ein besonderer, leicht erkennbarer Typ. Sie haben eine graue bis hellbraune Grundmasse, darin einzelne Fiamme sowie feinkörnige Bruchstücke mit einem hellen Saum. Dieser Saum entsteht durch den Kontakt mit der heißen Asche. In ganz Skandinavien scheint es nur diesen einen Ignimbrit mit feinkörnigen Fragmenten und hellen Reaktionsrändern zu geben. Solche Funde lassen sich eindeutig erkennen und sind Leitgeschiebe. Woher genau, dazu gleich mehr.

Dass sich Asche und Fiamme um die Bruchstücke herum ablagerten, lässt sich auch in den beiden nächsten Schnittflächen erkennen. Auch diese Funde stammen aus der Kiesgrube bei Svelvik.

Auch hier umgibt die ehemalige Asche undeformierte Einschlüsse. Dieses scheinbar kleine Detail unterscheidet einen Ignimbrit von einem Gneis mit seinen deformierten Feldspäten.

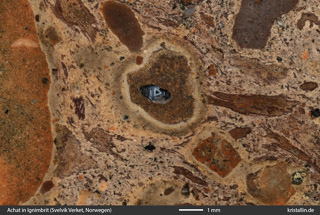

Das gleiche Gefüge zeigt auch die folgende Probe. Beim Schneiden und Polieren kam hier ein hübsches Detail zum Vorschein: ein Gesteinsfragment mit einem winzigen Achat darin, der eine dreieckige Zeichnung aufweist.

Solche Bruchstücke helfen auch dabei, oben und unten zu erkennen. Da die Fragmente nach unten in die Grundmasse eingesunken sind, liegt diese Probe hier richtig.

Zur Herkunft dieser Funde:

Diese Ignimbrite kommen wahrscheinlich aus der Glitrevann-Caldera nordwestlich von Drammen. In der Caldera liegt der See „Glitre“ mit der Bucht „Bordvika“ an seiner Südseite. Allerdings gibt es bis heute (Sommer 2025) kaum Anstehendproben von dort. Herkunftsangaben sind also mit Vorsicht zu behandeln, denn unser Wissen zu den Gesteinen dort beruht vor allem auf Geschieben aus der Region.

Die Glitre-Caldera ist groß und man kann sie wegen der gesperrten Privatstraßen nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden. Es wäre aber ein überaus lohnendes Unterfangen, die verschiedenen Ignimbrite, Brekzien und auch den Quarzporphyr dort zu beproben. Unser Wissen würde sich dramatisch verbessern und so eine Exkursion wäre auch nicht besonders schwierig, sicher aber anstrengend. Man muss mehrere Tage investieren, möglichst viele Proben aus dem Anstehenden nehmen und jede Herkunft präzise dokumentieren.

Das nächste Nahgeschiebe aus Svelvik Verket enthält viele gerundete Klasten. Sie wurden transportiert, vermutlich durch fließendes Wasser. Es gibt keine feinkörnige Grundmasse, sondern eine eher sandige Matrix. Soweit man das makroskopisch erkennen kann, ist das ein Sedimentgestein, ein Lapillistein.

Der Quarzporphyr im Bild 225 wird gern als „Drammen-Ignimbrit“ bezeichnet. Wenn das ein Ignimbrit ist, dann kann man das von Hand nicht erkennen. Mag sein, dass ein Dünnschliff Reste von Glas zeigt, aber im Handstück ist das nicht sichtbar und Fiamme fehlen in diesem Gesteinstyp immer. Makroskopisch ist das ein Quarzporphyr (Bild 225).

Es gibt dieses Gestein nicht nur bei Drammen, sondern auch weiter nördlich in der erwähnten Glitrevann-Caldera. Das belegt eine Publikation mit der entsprechenden Abbildung (Sørengen 2011). Wenn es zwei Vorkommen gibt, sollte man mit einer Herkunftsangabe zurückhaltend sein.

Wie schon erwähnt: Unser Wissen zu dieser Region ist dürftig. Was einige Leute nicht daran hindert, mit Namen und Herkunftsangaben zu hantieren, als sei alles bekannt und belegt.

Nachträglich geht mein besonderer Dank an den Betreiber der Kiesgrube, denn wir durften mit dem Auto in die Kiesgrube, was uns den Transport der Funde sehr erleichterte.

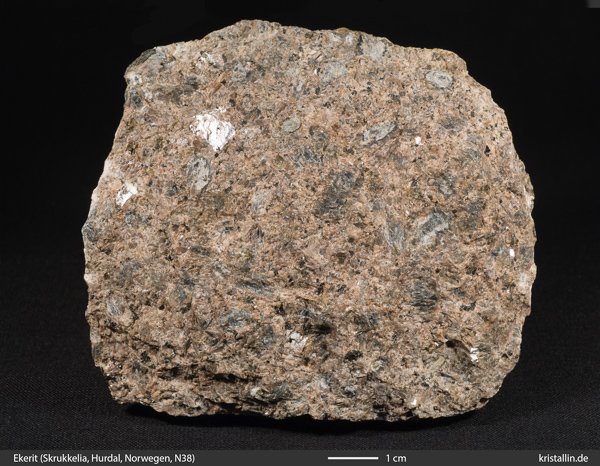

Ekerit, Nordmarkit, Syenit

Zu den magmatischen Gesteinen des Oslograbens gehören auch Ekerit, Nordmarkit und diverse Syenite.

Ekerit ist ein alkalireicher Granit, Nordmarkit ist ein Alkalifeldspat-Syenit, praktisch frei von Quarz und Plagioklas. Syenite sind ebenso quarzarm, können aber neben viel Alkalifeldspat noch 10 bis 35 % Plagioklas enthalten.

Ekerit zeichnet sich durch Anorthoklas, alkalireiche Amphibole (Arvedsonit) und Ägirin aus (LeMaitre 2004, Tröger 1969). Keines dieser Minerale ist makroskopisch sicher erkennbar. Damit unterscheidet sich ein Ekerit rein äußerlich nicht von anderen Graniten und kann wie diese grobkörnig-massig oder porphyrisch sein. Einige Ekerite enthalten ausgeprägt kantige Alkalifeldspäte, was aber ebenfalls kein besonderes Merkmal ist.

Die Ekerite, die wir beprobt haben, sehen bräunlich, gelblichbraun, braungrau oder schwach rötlich aus. Der reichlich vorhandene Quarz ist farblos oder weißlich trübe. Makroskopisch erkennbarer Plagioklas fehlt immer. Der Ekerit vom namensgebenden Eikeren-See (N50) zeigt keine Besonderheiten.

Ein anderer Ekerit stammt aus einem Gebiet weiter nördlich beim Skrukkelisjøen in Hurdal (N38). Er hat ein porphyrisches Gefüge und enthält viel Titanit.

Die Ekerite sind mit Nordmarkit verwandt, dem Alkalifeldspat-Syenit aus dem Oslograben. Beide unterscheiden sich nur im Quarzgehalt, der im Ekerit hoch und im Nordmarkit niedrig ist. Beide gehen nahtlos ineinander über.

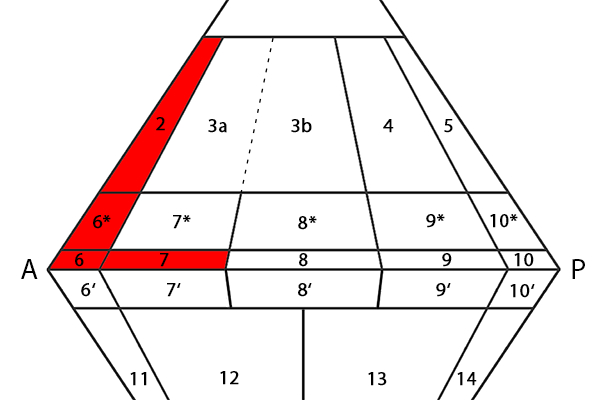

Im QAPF-Diagramm steht Ekerit im Feld 2, während Nordmarkit das Feld 6 besetzt. Dazwischen liegt der Quarz-Alkalifeldspatsyenit 6* mit 5 bis 20 % Quarz. Das ist im Gelände von nur akademischem Interesse, denn man wird sich bei der Bestimmung auf „viel Quarz“ oder „wenig Quarz“ beschränken und einen Fund als Ekerit oder als „vermutlichen Nordmarkit“ bezeichnen. Makroskopisch erkennbarer Plagioklas fehlt immer.

(N46)

Die Proben stammen von der Straße 319 („Hanekleiva“) westlich von Sande, beim Ort mit dem hübschen Namen „Eplerød“ (Apfelrot). Am Straßenrand steht Nordmarkit an, der in Ekerit übergeht. Das Aussehen des Gesteins ändert sich kaum, nur der Quarzanteil verändert sich.

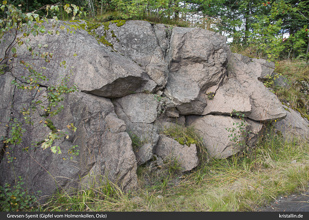

Ein makroskopisch ähnliches Gestein stammt von Oslos Hausberg, dem Holmenkollen. Nördlich vom Gipfel gibt es einen Parkplatz, an dessen Rand man eine Gesteinsprobe nehmen kann (N57).

Während unserer Exkursion habe ich dieses Gestein als Nordmarkit bezeichnet, aber es stellte sich später heraus, dass es sich um den Grevsen-Syenit handelt. Beide unterscheiden sich nur im Plagioklasgehalt, der makroskopisch leider nicht sicher bestimmbar ist. Ein Gestein, das nur aus Alkalifeldspat zu bestehen scheint, kann in seinen perthitischen Entmischungen so viel Plagioklas enthalten, dass es zu den Syeniten gehört. Man darf deshalb nicht einfach auf einen Nordmarkit schließen, nur weil man keinen Plagioklas gefunden hat.

Umgekehrt gilt aber, dass auch nur ein etwas erkennbarer Plagioklas einen Nordmarkit ausschließt, weil man immer einen Teil des Plagioklas’ übersehen wird. So ein Gestein ist dann sehr wahrscheinlich ein Syenit, wenn es quarzarm ist.

Die Probe vom Holmenkollen ist dafür ein Beispiel. Es ist ein Syenit, der makroskopisch nur aus Alkalifeldspat zu bestehen scheint.

Dass man Nordmarkite und Syenite im Gelände kaum unterscheiden kann, ist auf den ersten Blick enttäuschend, hat aber auch einen großen Vorteil. Beide zusammen sind als Gruppe viel häufiger.

Unter der Voraussetzung, dass ein Geschiebe zusammen mit anderen norwegischen Gesteinen gefunden wird, kann man hellbraune, graubraune oder graurosa gefärbte Gesteine aus Alkalifeldspat als „möglichen Nordmarkit oder Syenit“ bestimmen. Sie sollten immer auch braunen Titanit enthalten. Diese Nordmarkite/Syenite sind aber keine so sicheren Leitgeschiebe wie die Rhombenporphyre oder der Drammen-Rapakiwi. Aber ein „wahrscheinlich“ ist besser als nichts.

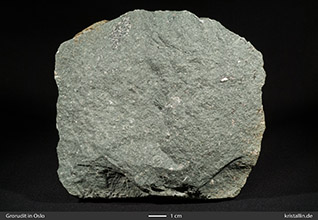

Grorudit

Grorudit ist ein feinkörniges, grünes Ganggestein, das Quarz enthält und mit Granit verwandt ist. Das Besondere ist sein Ägirin, ein Natriumpyroxen, der kleine schwarze Nadeln bildet. Weil Ägirin fein verteilt in der Grundmasse steckt, ist das Gestein grün. Die hellen Einsprenglinge sind Feldspäte.

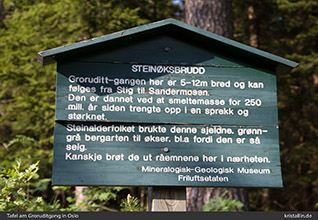

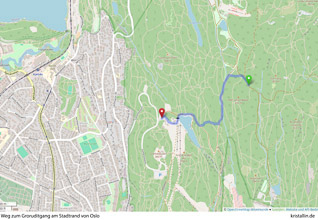

Vom Holmenkollen aus ist es nicht weit zum Grevsenkollen. Es bietet sich eine Wanderung im Wald an, denn man hat hier die seltene Möglichkeit, einen Groruditgang zu sehen. Normalerweise ist es fast aussichtslos, im Gelände einen Gang finden zu wollen, der nur einige Meter breit ist. Hier ist das einfach, denn er ist sogar beschildert.

Startet man am Grevsenkollen, dann nähert man sich dem Gang von Norden her. An dieser Stelle fällt der Weg leicht ab und von links her ragt der Grorudit ein wenig aus dem Waldboden.

(Foto von 2012)

(Karte: openstreetmap.org)

Der Text auf der Tafel lautet übersetzt:

Steinaxtbruch

Der Groruditgang hier ist 5 bis 12 Meter breit und kann von Stig bis Sandermosen verfolgt werden. Er bildete sich, als vor 250 Millionen Jahren Magma in einer Spalte aufstieg und erstarrte. Die Menschen der Steinzeit benutzten dieses seltene, grüngraue Gestein für Äxte, unter anderem, weil es so zäh ist. Vielleicht gewannen sie ihr Rohmaterial hier in der Nähe.

Mineralogisch-Geologisches Museum, Außenverwaltung

Von Stig bis Sandermosen sind es etwa 7 Kilometer, was für einen Gang von nur einigen Metern Breite eine beträchtliche Entfernung ist.

Wenn Sie dort eine Probe nehmen, dann bitte abseits im Wald und nicht direkt am Weg.

Man kann Grorudit als Geschiebe finden, allerdings nur selten. Im Norden Dänemarks ist die Chance natürlich größer als in Schleswig-Holstein oder gar in Brandenburg.

Ähnliche Gesteine sind Särna-Tinguait und alle vergrünten Basalte mit Plagioklaseinsprenglingen. Bei der Bestimmung kommt es entscheidend auf die nadelförmigen, schwarzen Ägirinkristalle an. Sind sie vorhanden, muss das Gestein noch vom Särna-Tinguait unterschieden werden.

Während Grorudit vor allem aus Alkalifeldspat, Plagioklas und Quarz besteht, enthält der Särna-Tinguait die beiden Foide Nephelin und Cancrinit und dann natürlich keinen Quarz. Leider ist der Quarz im Grorudit zu klein, um mit der Lupe erkannt zu werden.

Der einzige sichere Test für Amateure ist der mit Salzsäure: Leider beschädigt er einen Tinguait, weil die Säure die Foide auflöst. Ein Grorudit dagegen zeigt keine Reaktion.

Zum Abschluss noch eine Empfehlung für einen Tagesausflug: Verdens ende im Süden von Tjøme. Die Landschaft aus abgeschliffenem Larvikit ist sehenswert, nicht nur ganz im Süden, am „Ende der Welt“. Das restaurierte „Vippefyret“ ist ein früher Vorläufer eines Leuchtturms.

„Verdens ende“ ist die Südspitze der Halbinsel Tjøme.

Ende

Koordinaten der Norwegenexkursion 2012

Nr. Gestein oder Lokalität Position (WGS 84)

N01 Tönsbergit N59.24976 E10.35000

N02 Larvikit (ehemalige Baustelle, nicht mehr zugänglich) N59.11302 E10.11649

N03 Larvikit im Steinbruch Klastad (Klåstad), südliches Ende N59.06221 E10.16793

N04 Larvikit im Steinbruch Stalaker (Stålaker) N59.07139 E10.11197

N05 Larvikit, (ehemalige Baustelle, nicht mehr zugänglich) N59.06559 E9.98537

N06 Larvikit am Steinbruch Malerod (Malerød) N59.07889 E9.94709

N07 Larvikit, grau, ohne Schiller N59.12005 E9.90586

N08 Ula, Larvikit mit magmatischer Schichtung N59.02241 E10.18120

Foto Rhombenporphyr, am Ufer in Tönsberg anstehend N59.25040 E10.4763

N09 Rhombenporphyr, Tönsbergit N59.27500 E10.36241

N10 Larvikit mit Quarz N59.21764 E10.21540

N11 Nephelinsyenit am Anfang, Lardalit weiter oben N59.15401 E10.02096

N12 Lardalit (Privatgelände, Zutritt nur mit Zustimmung) N59.16399 E10.00718

N13 Lardalit N59.14736 E9.94895

N16 Hornfels N59.23712 E9.63270

N17 Basalt (B1), teilweise Mandelsteingefüge N59.23962 E9.64315

N18 Quarzsyenit N59.25843 E9.67089

N19 Syenit (am Hang gegenüber) N59.28521 E9.75394

N21 Rhombenporphyr N59.35690 E9.91321

N23 Rhombenporphyr > Larvikit (Übergangstyp) N59.23530 E10.24032

N24 Larvikit N59.17591 E10.19885

N25 Tönsbergit, Steinbruch bei Stokke N59.22347 E10.24910

N26 Vulkanit, rötlich (Ignimbrit) in der Ramnes-Caldera N59.31691 E10.18433

N27 Vulkanit, hell (Ignimbrit) in der Ramnes-Caldera N59.35362 E10.14492

N28 Rhombenporphyr Høyjord N59.36391 E10.12489

N29 Rhombenporphyr (überwiegend ohne Rhomben) N59.45682 E10.19179

N30 Larvikit im Steinbruch "Silver Pearl" N59.08080 E10.11032

N31 Foyait (Nephelinsyenit) N59.17489 E9.98451

N38 Ekerit N60.45045 E10.78221

N41 Rhombenporphyr (bröselig, teils Mandelsteingefüge) N59.36765 E10.38139

N42 Rhombenporphyr (hart, Alteration auf Klüften) N59.37802 E10.37412

N45 Nordmarkit (quarzreich, Übergang zum Ekerit) N59.55959 E10.16940

N46 Nordmarkit N59.55959 E10.16644

N50 Ekerit N59.65522 E9.95662

N57 Grevsensyenit (auf dem Holmenkollen) N59.97621 E10.67551

N58 Groruditgang N59.96474 E10.81880

N61 Kjelsasit (Kjelsåsit) Steinbruch Haraldstad N59.19004 E10.39524

N64 Drammen-Rapakiwi, Industriegebiet Eikveien N59.70162 E10.25309

N65 Drammen-Rapakiwi (dort nur Fotos, keine Proben!) N59.71728 E10.26573

N66 Drammen-Granit, Steinbruch N59.63972 E10.39544

N67 Drammen-Granit N59.53504 E10.36206

Foto Drammen-Granit, Kontakt zum Kalk N59.55040 E10.28802

N68 Drammen-Granit N59.55147 E10.51491

N69 Gabbro im Steinbruch (Hurum-Vulkan) N59.58731 E10.60355

N90 A) Horn Quarzporphyr, porphyrischer Larvikit N59.34114 E10.32803

N90 B) Kjelsasit (Kjelsåsit) N59.34414 E10.31943

N91 Larvikit, porphyrisch N59.34489 E10.29961

N92 Rhombenporphyr - Rektangelporphyr (Privatgelände) N59.48392 E10.16542

Literatur (Auswahl und Empfehlung)

Barth, W. 1944: Studies on the Igneous Rock Complex of the Oslo Region II. Systematic Petrography of the Plutonic Rocks. Det norske Videnskaps-akadami i Oslo. Skrifter I.

Bose, Mihir K. 1969: Studies on The Igneous Rock Complex Of The Oslo Region. XXI The Petrology Of The Sørkedalite - A Primitive Rock From The Alkali Igneous Province Of Oslo. Oslo, 1969

Brøgger, W.C.: Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite in: Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie. Hrsg. P. Groth, Bd. 16, Leipzig 1890

Brøgger W. C.: Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes I. Die Gesteine der Grorudit-Tinguait-Serie - Videnskabsselskkabets Skrifter I. Mat.-naturv. Kl. I. 1894

Brøgger, W.C: Eine Sammlung der wichtigsten Typen der Eruptivgesteine des Kristianiagebietes nach ihren geologischen Verwandtschaftsbeziehungen geordnet. Nyt Magazin for Naturwidenskaberne, A.W. Brøggers Bogtrykkerie 1906 (als Faksimile)

Dons J. A.& Larsen B. 1978: The Oslo Paleorift. A Review and Guide to Excursions. NGU Universitetsforlaget

Holtedahl O. & Dons, J. A. 1966: Geological guide to Oslo and districts (with map 1: 50000). Universtitsforlaget Oslo

Larsen, A.O. 2010: The Langesundsfjord. History, Geology, Pegmatites, Minerals. Bodeverlag, Salzhemmendorf, 2010

Oftedahl, C., Dons, J. 1957: Geological Guide to Oslo and District. Oslo

Petersen J. S.1978: Structure of the Larvikite-Lardalite Complex, Oslo-Region, Norway, and its Evolution in: Geologische Rundschau 67, S. 330-342

Ramberg I. B., Bryhni I., Nöttvedt A., Rangnes K., (Hrsg): The Making of a Land - Geology of Norway, Norsk Geologisk Forening, Trondheim 2008

Sörengen R.A. 2011: Vulkanutbrudd ved Glitre – Glitrekalderaen dannes

(Quelle 2011: http://eikerarkiv.no/vulkanutbrudd-ved-glitre-glitrekalderaen-dannes/)

von Buch, L., 1810: Reise durch Norwegen und Lappland, Berlin

Karten:

Geologische Karte für Norwegen: https://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

Topographische Karte: norgeskart.no und openstreetmap.org

Matthias Bräunlich, August 2025