Geologische Exkursion Südnorwegen - 1

Dieser Bericht ist die Zusammenfassung zweier Exkursionen. Die Vorexkursion fand im Mai 2012 statt, die eigentliche Exkursion der Arbeitsgruppe „Kristalline Geschiebe“ dann im September des gleichen Jahres. Die Reihenfolge der Aufschlüsse wurde geändert, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Eigennamen werden in norwegischer und in deutscher Schreibweise verwendet, damit man danach suchen kann (Strg + F).

Teil 1: Tiefengesteine

- Was ist ein Grabenbruch?

- Anreise und Unterkunft

- Der 17. Mai

- Tönsbergit (Tønsbergit)

- Larvikit in verschiedenen Farben

- Alteration

- Steinbrüche

- Harnisch und mafischer Gang in Klåstad

- Larvikit im Gelände

- Magmatische Schichtung in Ula

- Nevlunghavn, Låven und Pegmatite

- Lardalit und Foyait

- Kjelsasit (Kjelsåsit)

Teil 2: Vulkanite im Vestfoldgebiet und andere Gesteine

- Rhombenporphyre

- Ramnes-Caldera

- Rhombenporphyr ohne Rhomben

- Rektangel-Porphyr

- Solider Fels an der Autobahn

- Lavastrombrekzie

- Basalt, Hornfels und Syenite

- Falsche Reihenfolge

- Granit am Drammensfjord und auf der Hurum-Halbinsel

- Svelvik Verket

- Ekerit, Nordmarkit, Syenit

- Grorudit

Koordinaten der Aufschlüsse

Literatur

Was ist ein Grabenbruch?

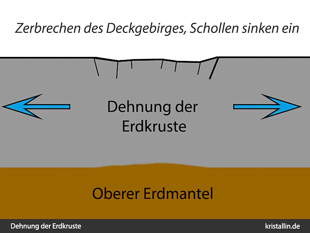

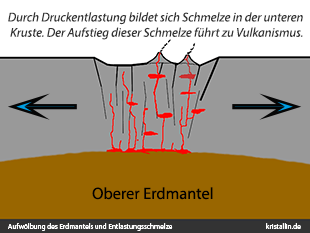

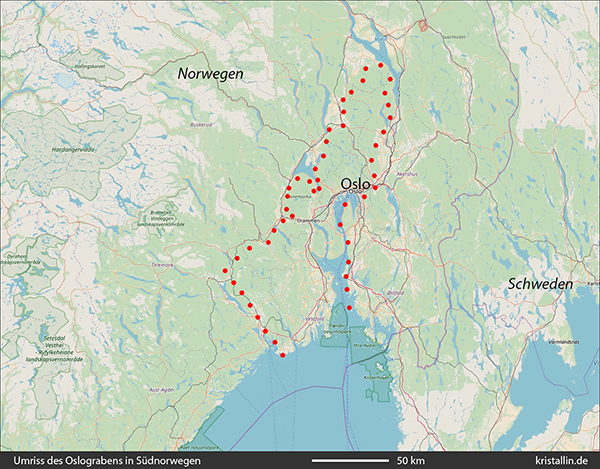

Norwegens Hauptstadt liegt in einer besonderen geologischen Struktur, einem Grabenbruch. Dabei handelt es sich um einen über 200 km langen und teilweise mehr als 60 km breiten Streifen voller besonderer Gesteine. Seine Bildung begann am Ende des Karbons. Damals wurde die Erdkruste gedehnt, sodass die Fläche zwischen den sich voneinander entfernenden Rändern einzusinken begann. Dieses Absinken ist mit einer Ausdünnung der oberen Erdkruste verbunden und verringert gleichzeitig die Gesteinslast im Untergrund. Das wiederum löst die Bildung von Schmelze im oberen Erdmantel aus, die aufsteigt und zu Vulkanismus führt. Exakt dieser Vorgang läuft zur Zeit im Osten Afrikas ab, wo sich der ostafrikanische Grabenbruch entwickelt.

Die unter einem Grabenbruch gebildete Schmelze ist reich an Kalium und Natrium und hat oft einen besonders niedrigen SiO2-Gehalt. Beides zusammen lässt besondere Minerale entstehen, unter anderem die Feldspatvertreter (Foide), von denen Nephelin am häufigsten ist. Dazu kommen Amphibole und Pyroxene mit hohen Anteilen an K und N. Gesteine mit solchen Mineralen und mit Foiden findet man im Oslograben an mehreren Stellen und daher ist dieses Gebiet ein lohnendes Ziel für alle, die an magmatischen Gesteinen interessiert sind.

(Kartengrundlage: openstreetmap.org)

Hinzu kommt, dass der Oslograben in der Geologie eine wichtige Rolle spielt, denn hier wurden viele Gesteine und Minerale zum ersten Mal beschrieben. Federführend war dabei Waldemar Christoffer Brøgger (1851-1940), Norwegens berühmter Geologe. (Sein Name wird „Brögger“ gesprochen.)

Brögger erkundete mit seinen Mitarbeitern und Studenten über Jahrzehnte hinweg den Oslograben und erarbeitete wesentliche Grundlagen zum Verständnis geologischer Prozesse.

Brögger war überaus produktiv, schrieb meist auf Deutsch und verfasste diverse Abhandlungen. Er war es auch, der 1921 als Erster die Idee aussprach, dass es magmatischen Kalkstein geben könnte. Das war für seine Zeit eine kühne Idee, für die er verlacht wurde. Heute benutzen die Geologen weltweit seine von ihm geprägten Begriffe und es spottet niemand mehr.

Vor diesem Hintergrund wollten wir ganz bewusst eine Exkursion in einer historisch bedeutsamen Landschaft unternehmen und die wichtigsten der von Brögger beschriebenen Gesteinstypen finden, einschließlich einiger seltener Ganggesteine, für die sich Brögger begeisterte. Seine Bücher sind voll von akribischen Untersuchungen dieser zum Teil exotischen Gesteine.

Und wenn wir schon auf den Spuren unserer Altvorderen waren, dann wollten wir auch versuchen, möglichst die Stellen zu finden, an denen Brögger damals seine Proben entnahm.

Das ist zwar inzwischen um die hundert Jahre her und eine Ortsangabe wie „östlich der Pferdestation Gjona“ hilft heute nur noch wenig. Aber die Flüsse fließen immer noch dort, wo sie früher waren, und auch Seen und Landstraßen befinden sich noch an der selben Stelle. Orientierung ist daher möglich und man kann auch heute noch alte Karten benutzen, um die Aufschlüsse von damals zu finden.

Von all den Gesteinen, für die der Oslograben bekannt ist, interessierte uns vor allem Lardalit, ein Verwandter des Larvikits. Diesem ungewöhnlichen Gestein hat Brögger einen Teil seines Buches „Das Ganggefolge des Laurdalits“ (1898) gewidmet. Der ursprüngliche Name „Laurdalit" wurde später zu „Lardalit“ geändert.

Das Besondere am Lardalit ist sein hoher Gehalt an Nephelin, den man schon mit bloßem Auge findet. Das wollten wir unbedingt sehen, denn nephelinführende Gesteine sind alles andere als alltäglich.

Außerdem wollten wir versuchen zu klären, warum in Norddeutschland immer wieder Larvikite gefunden werden, aber praktisch nie ein Lardalit, wenn man vom äußersten Norden Dänemarks absieht. Die Reise brachte auch dazu interessante Erkenntnisse.

Anreise und Unterkunft

Wir, Elsbe Kraeft und ich, brachen also im Mai 2012 zur Vorexkursion auf. Die eigentliche Exkursion der Hamburger Gruppe fand dann im Herbst des gleichen Jahres statt.

Wir starten morgens früh in Hamburg, um die Mittagsfähre in Hirtshals zu erreichen. Bis in den Norden Dänemarks brauchen wir etwa 5 Stunden und kommen nach der Überfahrt nachmittags in Larvik an. Unser Quartier ist eine Hütte auf dem Campingplatz „Furustrand“ in Tønsberg (Tönsberg).

Direkt am Oslofjord gelegen, haben wir vom Frühstückstisch aus einen schönen Blick übers Wasser auf die Fähren am Horizont.

So früh im Jahr ist der Campingplatz noch leer und ruhig. Rundum gute Bedingungen, aber der Preis für die gut ausgestattete Hütte mit zwei Schlafzimmern, großer Küche und Dusche ist dann doch heftig. Zwei Wochen kosten mal eben 15960 Kronen, also etwa 2270 Euro. Im Jahr 2012.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die Maut. Die Autobahnbenutzung kostet in Norwegen schon länger Geld, aber inzwischen wird auch das Befahren einiger Städte besteuert. Dazu wird das Auto von einer Kamerabrücke fotografiert und über das Kennzeichen der Halter ermittelt. Viele Monate später bekommt man dann Rechnungen. Viele Rechnungen von vielen Mautstationen. Die Bezahlung ist einfach, nur die Überwachung durch diverse Kameras ist doch sehr gewöhnungsbedürftig.

Der 17. Mai

Unsere Exkursion beginnt an einem 17. Mai. Mit etwas Nachdenken hätten wir vorher wissen können, dass das keine gute Idee ist, denn der 17. Mai ist der norwegische Nationalfeiertag und das bedeutet vor allem eins: Ausnahmezustand. Ganz unbedarft wollen wir morgens von Tönsberg aus ein paar Kilometer nach Südwesten fahren, um in den Baustellen an der E18 mit dem Beproben des Larvikits zu beginnen. Als wir losfahren, sind die Straßen leer, die Temperatur freundlich und alles bestens. Aber kaum drei Kilometer weiter ist es vorbei mit der Freude. Die Straße ist gesperrt und voller Leute in Tracht. Alle nehmen am Umzug teil.

Ich muss nicht extra erwähnen, dass diese Sperrung nirgends angekündigt wird? Einem Norweger muss man das nicht erklären und die Touristen lernen es auch so.

Die Norweger beginnen jeden 17. Mai mit einem morgendlichen Umzug, bei dem praktisch jeder auf der Straße ist. Jede Gemeinde, jede Stadt hat ihren eigenen Umzug, der die Hauptstraßen in Beschlag nimmt. Alle tragen schwarz-rote Tracht und dazu ist jedes Haus, jeder Baum und jeder Gartenzaun mit norwegischen Fahnen geschmückt. Selbst einige Hunde tragen ein Halstuch in Blau-Weiß-Rot. Vorneweg eine Blaskapelle, dazu historische Fahnen und dann der ganze Ort hinterher marschiert. Diese Umzüge sind praktisch das Einzige, das am Morgen des 17. Mais stattfindet. Daher stört die Straßensperre niemanden, denn es sind ja alle beim Umzug.

Tønsbergit (Tönsbergit)

Wir müssen umdisponieren und beginnen gleich hinter Tönsberg mit unserer Suche. Das ist aber gar kein Nachteil, weil schon dort im Straßengraben ein roter Fels lockt. Der ist fest und frisch und bestens für Handstücke geeignet.

Die geologische Karte weist zwar für diese Gegend Larvikit aus, aber da das Gestein rot ist, kann das nur Tönsbergit sein, die rote Variante des Larvikits. Allerdings ist dieser hier durchgehend rötlich und fast frei von Rhomben. Verglichen mit den meist hübschen und grobkörnigen Tönsbergiten in den Sammlungen, sieht dieser hier ziemlich unerwartet aus.

Unter der Lupe zeigt sich, dass zwischen den vielen roten Feldspäten auch kleine Quarze stecken. Es ist nicht viel, aber das helle, wie Glas glänzende Mineral ist nicht zu übersehen. Larvikit mit Quarz – das ist doch schon mal ein guter Anfang.

Larvikit in verschiedenen Farben

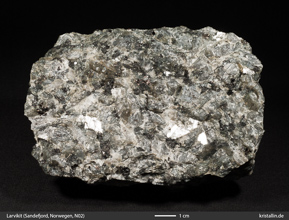

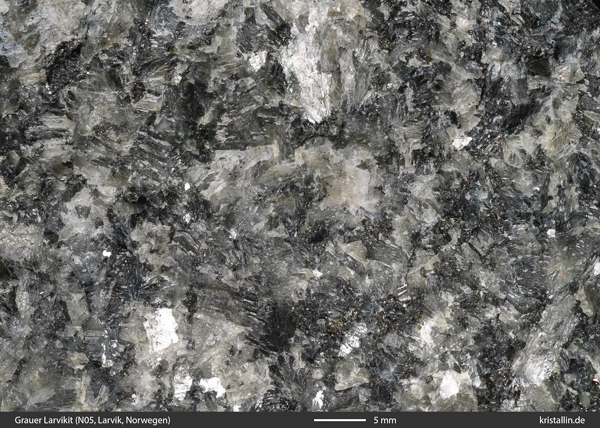

Larvikit ist wegen seiner großen schillernden Feldspäte ein auffälliges Gestein und als Werkstein in Küchen ebenso zu finden wie als Fassadenverkleidung. Seine großen Feldspäte zeigen, dass die Schmelze einst langsam erstarrte, also in mehreren Kilometern Tiefe.

Die Feldspäte im Larvikit sind etwas Besonderes, denn sie enthalten Kalium, Natrium und Kalzium in einem einzigen Kristall. Normalerweise verteilen sie sich auf zwei Minerale, Alkalifeldspat und Plagioklas. Hier aber stecken sie in einem Kristall, der als „ternärer Feldspat" bezeichnet wird. Wegen seiner besonderen Zusammensetzung neigt er zur Bildung von Rhomben. Es sind die gleichen Rhomben, die auch im Rhombenporphyr stecken, denn beide sind aus dem gleichen Magma hervorgegangen. Larvikit ist das langsam erstarrte Tiefengestein, Rhombenporphyr die an der Oberfläche ausgetretene Lava.

Larvikit ist als Werkstein an seiner hellgrauen Farbe und blau oder grau schillernden Feldspäten leicht zu erkennen. Diese Larvikite stammen allesamt aus Steinbrüchen, die dort angelegt wurden, wo es kaum Risse im Gestein gibt und die Politur den Kunden gefällt.

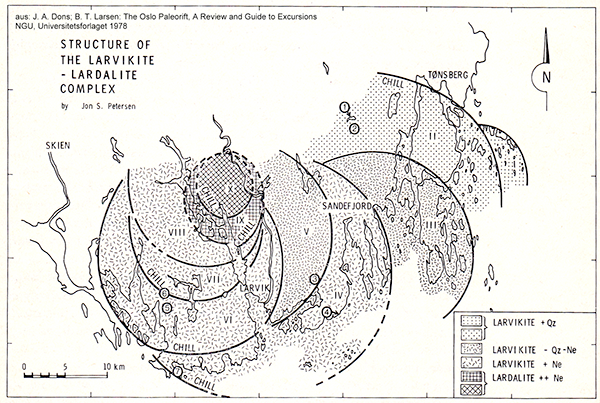

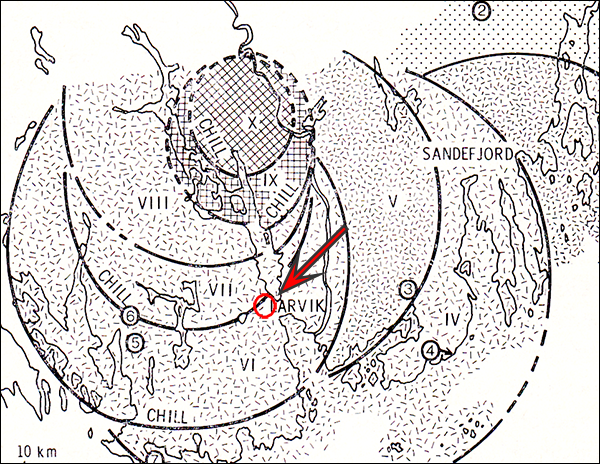

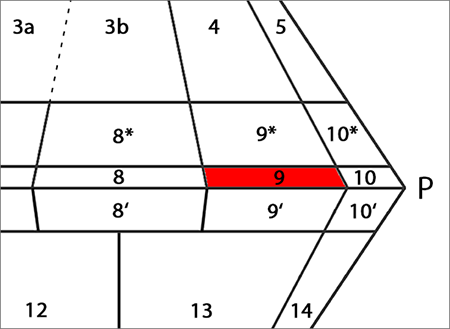

Im Gelände dagegen zeigt sich Larvikit viel abwechslungsreicher. Er ist hellgrau, blaugrau, grün oder fast schwarz und kommt in ganz unterschiedlichen Körnungen und Gefügen vor. Es gibt ihn als gleichkörnigen Larvikit ebenso wie mit porphyrischem Gefüge. Dazu kommt, weniger auffällig, der stark schwankende SiO2-Gehalt. Das zeigt diese Karte.

Die Abbildung zeigt die Zusammensetzung und die interne Gliederung des Larvikits von Tönsberg bis westlich von Larvik. Die bogenförmigen Verläufe interpretiert man als die Ränder ehemaliger Magmenkammern. Jede dieser riesigen Ansammlungen von Schmelze überformte den schon vorhandenen, älteren Larvikit. Außerdem kann man erkennen, dass sich die Quelle des Magmas mit der Zeit nach Westen verlagerte und sich dabei auch die Zusammensetzung änderte.

Im Nordosten, im ältesten Larvikit, ist der SiO2-Gehalt so hoch, dass Quarz ausgeschieden wurde. Nach Westen und Südwesten nimmt der SiO2-Anteil stetig ab. Südlich von Tönsberg verschwindet der Quarz und noch weiter südwestlich erscheint Nephelin im Gestein („IV“). Ganz zum Schluss entstand das Kerngebiet mit besonders viel Nephelin. Dort heißt das Gestein Lardalit („IX“), neben dem es auch Nephelinsyenit („X“) gibt.

„Chill“ steht für einen feinkörnig abgeschreckten Rand, der entsteht, wenn heißes Magma auf kaltes Gestein trifft. „Qz" und „Ne“ stehen für Quarz bzw. Nephelin.

Diese Karte ist die Grundlage für unsere Suche nach Larvikit und Lardalit. Dabei haben wir drei Ziele:

- Handstücke von verschiedenen Larvikiten,

- Proben von Lardalit und Foyait und

- Einblick in den Abbau von Larvikit.

Von Anfang an beschränken wir uns auf das Gebiet um Larvik, denn für mehr reicht einfach die Zeit nicht. Der Oslograben ist viel zu groß, um in den wenigen Tagen auch nur alle Larvikitvorkommen zu besuchen. Neben der Umgebung von Larvik gibt es Larvikit auch nördlich von Skien am Mycklesee und ganz im Norden bis hinauf zu den Ausläufern westlich vom Mjösasee. Insgesamt steht das Gestein auf mehr als 10000 km2 an.

Wenn man grobkörnige Gesteine wie Larvikit im Gelände findet, dann zeigt das, dass die heutige Landoberfläche sehr viel tiefer liegt als zur Entstehungszeit dieser Gesteine im Perm. Um zu einem grobkörnigen Gestein zu werden, muss sich das Magma langsam abkühlen und das geht nur in größerer Tiefe, denn alles darüber liegende Gestein wirkt isolierend.

Wenn es heute grobkörnige Tiefengesteine an der Oberfläche gibt, muss also vorher das Deckgebirge abgetragen worden sein. Das erledigte vor allem die Verwitterung, während die Gletscher der Eiszeiten nur einen kleineren Beitrag geleistet haben. Sie schleppten vor allem das lose Material fort. Zwar schliffen sie auch den festen Untergrund ab, aber sie ebneten dabei nicht gleich ein ganzes Gebirge ein.1

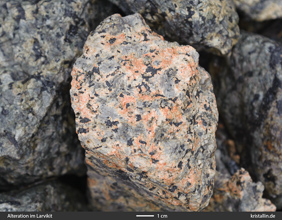

Alteration

Der rote Larvikit (Tönsbergit) kommt vor allem in der Umgebung von Tönsberg vor und verdankt seine Färbung einem Vorgang, den man „Alteration“ nennt. Gemeint ist die Mineralumwandlung durch überhitzte Flüssigkeiten. Dieser Mineralumbau beginnt oft schon in der Abkühlungsphase, direkt nach dem Aufstieg der Schmelze. Dabei werden vor allem Plagioklas, Pyroxen und Biotit zersetzt und es wird Eisen frei, das sich als Hämatit fein verteilt. Wird viel Hämatit frei, verfärbt sich das Gestein ins Rote, bei nur wenig wird der Larvikit gelblich. Auf diese Weise kann sich ein Netz aus rötlichen Linien bilden, das man zum Teil schon vom Auto aus sehen kann. Vor allem südlich von Tönsberg kommt das gehäuft vor.

Weil sich die aggressiven Flüssigkeiten besonders gut in Rissen bewegen, beginnt die Alteration entlang der Spalten und dehnt sich von da aus nach allen Seiten aus.

In einem Teil des grobkörnigen Larvikits sind trotz Alteration die großen Feldspäte noch gut erhalten. Solche Gefüge mit blaugrauen Rhomben ergeben besonders schöne Tönsbergite. Davon wollen wir natürlich auch ein Handstück. Wir suchen in der Umgebung von Stokke, denn dort gibt es einen großen Steinbruch. Schon am Eingang liegt so viel frisches Gestein herum, dass wir uns bedienen können und gar nicht in den Steinbruch müssen. (Der Steinbruch hat die Nummer N25.)

(Bild ohne Beschriftung)

In der Umgebung von Tönsberg halten wir mehrfach und schauen uns den Larvikit genau an. Die kleinen Quarze sind hier überall zu finden, im grauen Larvikit ebenso wie im rötlichen. Nicht viel, aber genug, um ihn mit einer Lupe zu erkennen. Die Pfeile im Bild 14 zeigen nur auf einige der Quarze. Da sind noch mehr.

Freier Quarz im Gestein bedeutet SiO2-Überschuss. Das ist insofern bemerkenswert, weil sich nur wenige Kilometer weiter bereits Nephelin im Gestein findet. Dazu gleich mehr.

Während unserer Suche kommen wir am Ort Rømminga vorbei.

Dort scheint es einen Moment lang, als hätten wir etwas ganz Besonderes gefunden, aber es sind nur Flechten. Auch wenn das Muster nicht Teil des Gesteins ist, sieht es doch hübsch aus.

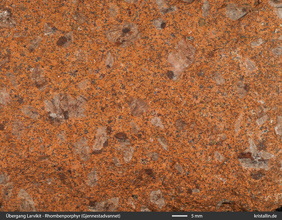

Unser nächster Aufschluss liegt nur 3 km weiter östlich am Nordufer des „Gjennestadvannet“.

Hier vollzieht sich entlang des Seeufers ein allmählicher Übergang vom Larvikit zum Rhombenporphyr (N23). Unsere Probe enthält zwar einige Rhomben, ist aber weder Fisch noch Fleisch. Als Geschiebe gefunden, wäre das Gestein nicht näher bestimmbar.

Für einen Rhombenporphyr ist die Grundmasse viel zu körnig. Aber ein schöner Tönsbergit ist es auch nicht, denn dafür ist das Gestein wiederum nicht grobkörnig genug. Die wenigen Rhomben sind hell und nur undeutlich erkennbar.

Solche Mischgefüge finden wir nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen. Manchmal sieht das Gestein so fremd aus, dass man aufgeschmissen wäre, wenn man nicht wüsste, wo man gerade ist.

Manche Bücher zur Geschiebebestimmung vermitteln den Eindruck, als bestünde das Grundgebirge Skandinaviens nur aus einigen Dutzend gut unterscheidbarer Gesteine. Das Gegenteil ist richtig. Das, was wir in Deutschland als Leitgeschiebe bestimmen, sind ausgewählte und besondere Varianten aus ganzen Serien magmatischer Gesteine, in denen es alle möglichen Mischformen und Übergänge gibt.

Wir fahren am nördlichen Seeufer weiter nach Westen und beobachten, dass die Einsprenglinge abnehmen und streckenweise ganz fehlen. Die Felsen am Ufer bestehen aus einem rötlichen, unauffälligen und gleichkörnigen Gestein. Am Ende des Sees steckt darin ein dunkler Gang.

So ein Gang ist natürlich immer jünger als das Umgebungsgestein, aber wie alt dieser hier ist, wissen wir nicht. Vermutlich gehört er ebenfalls ins Perm, denn damals war hier richtig was los.

Dunkle, basaltische Schmelzen sind dünnflüssig. Ihre hohe Beweglichkeit lässt sie leicht aufsteigen und deshalb bilden sie oft solche dunklen Gänge. Die gibt es überall, nicht nur in Norwegen.

Vom See aus fahren wir nach Süden, um quarzfreie und nephelinführende Larvikite zu finden. Da im Sommer 2012 die E18 gerade neu gebaut wird, gibt es überall Baustellen. Schon bei Sandefjord finden wir frischen Larvikit. Er enthält aber weder Quarz noch Nephelin (Aufschluss N02).

So viel frisches Gestein ist eine tolle Gelegenheit für ordentliche Handstücke. Dieser Larvikit ist grau und nur wenige Feldspäte zeigen eine Andeutung von Schiller.

Die Gummimatten links im Bild sind aus alten Autoreifen gemacht und verhindern, dass beim Sprengen die Brocken durch die Gegend fliegen. Die Matten werden vor dem Sprengen über das Gestein gelegt und halten die Druckwelle problemlos aus.

Steinbrüche

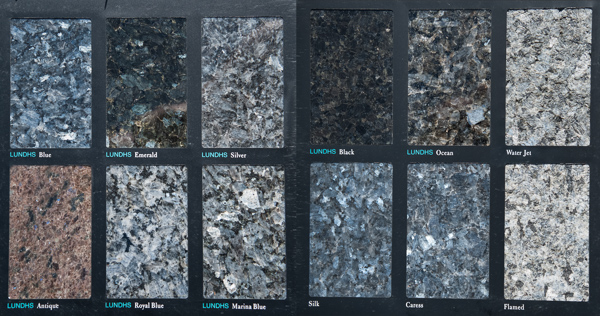

Südwestlich von Sandefjord erreichen wir den ersten großen Steinbruch im Larvikit. Das Abbaugebiet erstreckt sich von da aus weit nach Westen, denn der Export dieses Gesteins hat inzwischen industrielle Ausmaße erreicht. Vor allem bei Tvedalen, ganz im Westen, liegt ein Steinbruch neben dem anderen. Vor allem von dort kommt der beliebte Larvikit mit dem blauen Schiller.

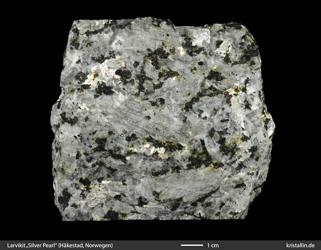

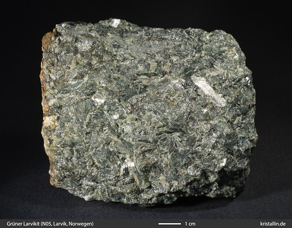

Wir beginnen mit Klåstad (Klastad), aus dem ein ganz besonderer Larvikit kommt. Er ist dunkelgrün bis schwarz und enthält silbrig-bläulich schillernde Feldspäte. Das polierte Gestein sieht wirklich spektakulär aus und wer es nicht kennt, kann es für etwas Künstliches halten. Sein Handelsname ist „Lundhs Pearl" oder „Emerald“.

Auch der Steinbruch ist besonders, denn hier geht der Abbau vor allem in die Tiefe. Die unteren Sohlen liegen schon unterhalb des Meeresspiegels.

Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, befindet sich das Blocklager. Dort wird die fertige Ware bis zur Abnahme durch die Kunden gelagert.

Norwegen exportiert nur ganze Blöcke, die später im Ausland geschnitten und poliert werden. Weil der Larvikit seinen Schiller nur in einer Ebene zeigt, muss das Gestein schon im Steinbruch genau passend zu dieser Orientierung gebrochen und später auch richtig geschnitten werden. Dafür sind die zwei parallelen Streifen an den Blöcken, die die Schnittrichtung anzeigen. Zersägt man den Block in einer anderen Richtung, kann man alles wegwerfen.

Die Firma Lundh und insbesondere Herr Thor Lundh waren überaus zuvorkommend. Im August erhielten wir eine fast zweistündige Führung, bei der ein extra abgestellter Geologe unsere Fragen beantwortete.

Die Mustermappe der Firma Lundh enthält verschiedene Larvikite. Die hellen Stücke sind angeraut, damit die Oberfläche auch bei Nässe trittsicher ist.

Das braune Gestein unten links ist kein Larvikit, sondern ein Anorthosit von der Westküste.

Ähnlich aufgeschlossen waren auch die Betreiber anderer Steinbrüche. Der Besuch eines Steinbruchs ist oft einfach, wenn man sich zuerst im Büro meldet und fragt, ob und wo man sich umsehen darf. Dabei muss man natürlich Abstand zu den Maschinen halten und sich nur dort bewegen, wo es erlaubt wurde. Festes Schuhwerk ist Pflicht und eine Warnweste plus Helm machen immer einen guten Eindruck. Englisch ist nützlich, alternativ geht immer Norwegisch.

Harnisch und mafischer Gang

Beim Abbau kommen auch geologisch interessante Details ans Licht. Zum Beispiel diese große Verwerfungsfläche im Steinbruch von Klåstad.

Die braune gefurchte Fläche ist natürlichen Ursprungs und wurde beim Abbau zufällig gefunden. Sie ist die hintere Fläche einer Verwerfung. Das davor liegende Gestein fiel beim Abbau lose herunter.

Dieser große Riss gehört zum Bruchsystem des Oslograbens und verläuft in Nordost-Südwest-Richtung. Entlang solcher Risse rutscht das Gestein ab, wenn sich der Graben verbreitert und die inneren Teile einsinken. Diese Bewegungen vollziehen sich ruckartig, denn das Gestein ist auf beiden Seiten des Risses rau und ineinander verhakt. Erst wenn die Spannung größer als die Reibung wird, verschieben sich schlagartige große Gesteinspakete. An der Oberfläche führt das zu einem Erdbeben.

Aus der Nähe ist die Verwerfung ziemlich glatt, aber voller paralleler Gleitstriemen. So eine Fläche nennt man „Harnisch“, der mit seiner natürlichen Politur in der Sonne glänzt.

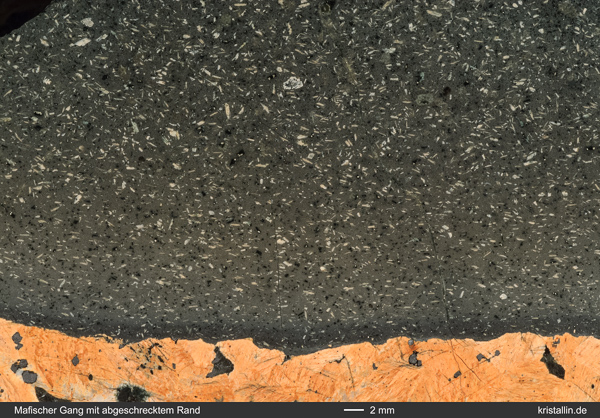

Direkt daneben wurde beim Abbau ein dunkler Gang freigelegt. Für den Steinbruchbetreiber ist so ein Gang ebenso unerfreulich wie die Verwerfung, denn beide bedeuten viel Abfall und zusätzliche Arbeit. Wir aber freuen uns über den unverhofften Einblick ins Grundgebirge.

(Bild ohne Beschriftung)

Das linke Bild zeigt gesägten Larvikit mit einem Gang von etwa 2 m Breite. (Gesägt deshalb, weil man das Gestein hier mit einem Diamantseil aus dem Berg schneidet.)

Das rechte Bild zeigt die nasse Schnittfläche aus der Nähe. Das Rötliche ist ein Larvikitfragment, umgeben vom dunklen Ganggestein. Seine Verfärbung ist dem eindringenden Basalt geschuldet.

„Basalt" ist hier nur als Arbeitsbegriff zu verstehen, denn wir kennen die Zusammensetzung des Ganges nicht. Das kann auch ein Camptonit, ein Nephelinit oder ein anderes dunkles Gestein sein.

Die Wirkung der Schmelze reichte aber nicht sehr weit, denn im Inneren sind einige Larvikitstücke noch grau. Daraus kann man schließen, dass die Schmelze relativ schnell erstarrte, was bei einem nur wenige Meter breiten Gang in kaltem Nebengestein auch zu erwarten ist.

Man erkennt auch, dass das Ganggestein am Kontakt feinkörniger ist. Das ist ein „abgeschreckter Rand“. Er entsteht, weil die Schmelze am kühlen Nebengestein schnell fest wird und daher die Kristalle klein bleiben. Weiter innen ist die Schmelze länger flüssig, die Kristalle können noch etwas wachsen und werden größer. Hier vollzog sich die Abkühlung der Schmelze von unten nach oben.

Nur drei Kilometer westlich von Klåstad liegt in „Stålaker“ (Stalaker) schon der nächste Steinbruch der Firma Lundh. Hier ist der Larvikit sehr viel heller und hat einen schönen Blauschiller.

Direkt neben dem Steinbruch stehen auf einer großen Wiese viele Skulpturen, die Kunst vorstellen. Alle diese Objekte wurden aus Larvikit der verschiedenen Vorkommen in der Nähe gefertigt.

Die dunklen Streifen im linken Bild sind magmatische Schichtung. Mehr dazu im Abschnitt „Ula“.

Nördlich von Stålaker liegt der Steinbruch „Silver Pearl“. Dort ist der Larvikit hellgrau und wirkt in der Tat silbrig. Er wird überwiegend für Fassadenverkleidungen verwendet.

Silver Pearl gehört zur Firma „Larvik Granite“. Auch hier dürfen wir uns alles ansehen und der Chef vom Steinbruch ist zuvorkommend und hilfsbereit.

Der Name der Firma ist allerdings irreführend, den Larvikit ist kein Granit, egal wie oft man es wiederholt. Granite müssen reichlich Quarz enthalten, aber der fehlt im Larvikit völlig. (Das gilt für den Larvikit, der verkauft wird.)

Der „Granit“ im Namen soll dem Kunden wohl Festigkeit und Solidität verheißen. Diese Eigenschaften hat der Larvikit zweifellos, aber ein Granit ist er nicht.

Das Bild zeigt den Rand des Steinbruchs mit Resten der alten Landoberfläche, die vom Eis abgeschliffenen wurde.

Der oberste Larvikit ist rissig und kann nicht genutzt werden. Erst einige Meter tiefer wird die Qualität so gut, dass man Blöcke für den Verkauf abbauen kann.

Larvikit im Gelände

Von den Steinbrüchen aus fahren wir nach Westen. Es wird Zeit, Larvikit in freier Wildbahn zu finden, also in den Varianten, die weder verkauft noch abgebaut werden, aber von denen es Geschiebe bei uns gibt.

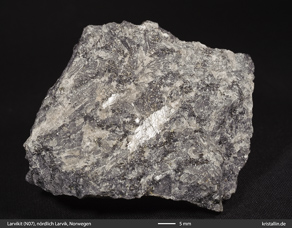

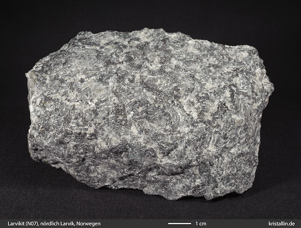

Direkt nördlich von Larvik finden wir eine Baustelle mit viel frisch gesprengtem Gestein (N05). Von der Baustelle ist heute natürlich nichts mehr zu sehen. Dort, wo das Bild entstand, fließt heute der Verkehr auf der E18.

Die rechte Wand liegt im Schatten. Sie ist voller Risse und man erkennt drei Gruppen von Verwerfungen, die schräg von oben links nach unten rechts einfallen. Jede dieser Verwerfungen enthält in sich weitere Klüfte. Was für ein Unterschied zu den fast rissfreien Larvikiten in den Steinbrüchen!

An so einer Stelle könnte man natürlich keinen größeren Block gewinnen, egal wie schön das Gestein auch sein mag. Hier gibt es nur kleinstückigen Bruch. Deswegen halten wir hier auch Abstand und stellen das Auto in die Mitte. Das frisch gesprengte Gestein ist lose und kann jederzeit nachbrechen.

Auf dem großen Haufen finden sich gleich mehrere interessante Stücke. Das erste ist ein gleichkörniger, dunkelgrüner Larvikit, der eher wie ein vergrünter Gabbro aussieht und auch keine Rhomben enthält.

aus der Baustelle

Als isolierter Fund ohne geologischen Zusammenhang wäre das niemals als norwegisches Gestein zu erkennen. Als Geschiebe in Norddeutschland sind solche Stücke maximal als Syenit bestimmbar, aber nicht als Larvikit. Hier fehlen die besonderen Kennzeichen, die man bei der Bestimmung von Hand braucht.

Anders sieht es aus, wenn Rhomben enthalten sind. Sie sind, zusammen mit einem grobkörnigen Gefüge aus Feldspat, ein sicheres Kennzeichen für Larvikit. Die grünliche Farbe ist ohne Bedeutung, ebenso der Magnetit darin. Den findet man am schnellsten, wenn man mit einem kleinen Dauermagneten die Oberfläche abtastet.

Mitten im gesprengten Material lag ein Stück Larvikit mit einem einzelnen, besonders großen Feldspat. Das ist noch kein Pegmatit, sondern ganz normaler Larvikit mit einem einzelnen, über 10 cm langen Feldspat, umgeben von vielen kleineren.

(Nur Bild)

Und dann sehe ich auch kleine braune Kristalle. Mit ihrer kräftig braunen Farbe gleichen sie Titanit, aber ihre Form ist anders und ihre Längskanten bilden rechte Winkel. Das ist Zirkon.

Schon in den ersten Beschreibungen des Larvikits im 19. Jahrhundert wurde auf den immer enthaltenen Zirkon hingewiesen. Dieses Mineral von Titanit zu unterscheiden – allein mit einer Lupe – gelingt nur, wenn man idiomorphe Kristalle wie hier oben findet.

In dieser Baustelle entdecke ich dann endlich auch Nephelin. Darauf hatte ich schon lange gewartet. Feldspatvertreter wie Nephelin sind ja seltene Minerale, aber hier im Südwesten des Oslograbens findet man mit etwas Geduld auch größere Einschlüsse davon.

Das zentimetergroße, braun-graue Mineral ist der Nephelin, umgeben vom Feldspat des Larvikits. Dass der häufigste aller Foide hier auftaucht, ist kein Zufall, denn der SiO2-Gehalt sinkt im Larvikitgebiet von Ost nach West. Dabei bezieht sich „SiO2-Gehalt“ auf alle Minerale, einschließlich Feldspäte und dunkle Minerale, denn sie alle enthalten Silizium. Quarz dagegen, als Mineral im Gestein, zeigt Überschuss von SiO2 an und tritt erst dann auf, wenn alle anderen Minerale mit SiO2 gesättigt sind.

Feldspatvertreter dagegen bilden sich nur bei einem Mangel an SiO2 und den gibt es im westlichen Teil des Larvikitgebiets und ganz besonders nördlich von Larvik. (Der Pfeil zeigt die ungefähre Lage von N05.)

Dass es hier überhaupt Gesteine mit Feldspatvertretern gibt, ist der geologischen Umgebung geschuldet, dem Grabenbruch. Er ist der typische Rahmen für Gesteine, die arm an SiO2 sind und besonders viel Kalium und Natrium enthalten.

Wir fahren weiter nach Norden. Im Steinbruchgebiet um Maleröd (Malerød) herum ist der Larvikit wieder viel dunkler als in Stålaker und hat einen schönen Blauschiller (Handelsname „Royal Blue“). Auch hier fällt das stark orientierte Gefüge auf, bei dem die Feldspäte in eine Richtung zeigen, ohne dass das Gestein deformiert wäre.

Nach einigem Suchen finden wir hinter Kjose eine schöne Stelle zum Proben. Eigentlich muss man Larvikit ja nicht suchen, denn die gesamte Gegend besteht daraus. Aber einen Platz zu finden, an dem man das Auto abstellen kann und an dem unverwittertes Gestein ansteht, das kann schon dauern. Außerdem sollten keine Häuser in der Nähe sein, denn das gibt nur Aufregung bei den Nachbarn. Und man muss aufpassen, dass ein Fels auch wirklich anstehendes Grundgebirge ist. Es gibt große Blöcke, die sich beim genauen Hinsehen als große Geschiebe erweisen. Die zu beproben, wäre wenig sinnvoll und kann schnell ein ganz falsches Bild liefern. Kleine lose Steine scheiden ohnehin aus. Die können von sonstwoher her stammen.

An dieser Stelle ist der Larvikit wieder grau und ohne jeden Schiller und auch hier liegen die Feldspäte in etwa parallel.

Das Gefüge wechselt im anstehenden Gestein auf wenigen Metern. Ich finde Larvikit mit schönen Rhomben ebenso wie solchen, in dem kein einziger Rhombus steckt.

Dass es unauffälligen grauen Larvikit ohne Rhomben gibt, ist im Hinblick auf Doppelgänger wichtig, die uns bei der Bestimmung von Geschiebefunden in Deutschland unterkommen. Reine Plagioklasgesteine, also Anorthosite, können einem Larvikit gleichen wie ein Ei dem anderen. Es sind dann nur die für Plagioklas typischen Zwillingsstreifen, an denen man den Anorthosit erkennt.

Wenn der Larvikit aber Rhomben enthält, ist die Unterscheidung einfach, denn die gibt es im Anorthosit grundsätzlich nicht.

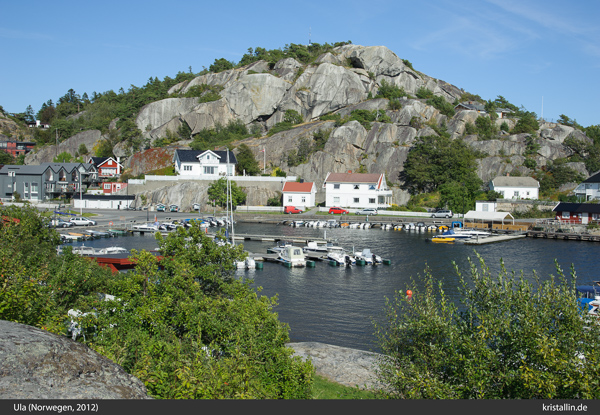

Magmatische Schichtung in Ula

Ula ist ein kleiner, hübscher Ort am Oslofjord, etwa 8 km südöstlich von Larvik. In der Literatur wird erwähnt, dass man dort magmatische Schichtung sehen kann. Das ist nun alles andere als alltäglich und kommt, wenn man es denn mal zu Gesicht bekommt, meist in Gabbros oder anderen dunklen Gesteinen vor. In Ula soll es dieses seltene Phänomen in einem hellen Plutonit geben, das müssen wir uns ansehen!

Wir parken für viel Geld am Hafen von Ula und wandern nach Südwesten zum Strand. Alles Gestein ringsum ist Larvikit und der Weg ist kurz. Die Felsen sind von den Gletschern der letzten Eiszeit blank geschmirgelt und man sieht dazu auch noch Aushöhlungen durch fließendes Wasser während der Gletscherschmelze.

Am Wasser erwarteten uns vom Eis geformter Larvikit und ein Sandstrand.

Die magmatische Schichtung zeigt sich als schmale dunkle Streifen, die parallel liegen und etwa eine Handbreite voneinander entfernt sind.

Sie bilden am Boden der Magmakammer eine Lage besonders dichter Minerale, über der sich leichtere anreichern. Diese Trennung spielt sich eher in dünnflüssigen Schmelzen ab, in denen sich die Kristalle besser bewegen können und die schwere Minerale wie Olivin oder Pyroxen enthalten. Daher sieht man magmatische Schichtung bevorzugt in Gabbros, Noriten und ähnlichen Gesteinen.

Beim Absinken schwerer Minerale wird sich eine ungefähr horizontale Schichtung bilden. Die gibt es aber hier in Ula nicht, die Streifen sind geneigt. Dass das Gestein nachträglich in diese Lage gekippt wurde, kann man ausschließen, denn seit dem Perm hat es hier keine durchgreifende Tektonik gegeben. Außerdem findet man die Neigung der magmatischen Schichtung auch an anderen Stellen wie in Klastad und dort zeigt sie in eine andere Richtung.

Diese Streifen sind vermutlich durch abwechselnde Kristallisation verschiedener Minerale entstanden. Bei der Abkühlung erstarrt die Schmelze langsam von außen her und die Innenwand der Magmakammer wandert langsam nach innen. Welche Minerale sich an der Innenwand abscheiden, hängt von der Zusammensetzung der Schmelze dort ab. Bilden sich eine Zeit lang nur Feldspäte, reichern sich die Zutaten für dunkle Minerale an, und wenn deren Konzentration hoch genug ist, setzt die Kristallisation von Pyroxen, Biotit oder Magnetit ein. Die dauert so lange, bis die Zutaten zu ihrer Bildung aufgebraucht sind und danach scheiden sich wieder Feldspäte ab. Voraussetzung ist, dass sich das Magma kaum bewegt und nicht durchmischt wird.

Unabhängig davon, wie die Streifen hier genau entstanden, sind sie ein seltenes Beispiel für eine lang andauernde, rhythmische Kristallisation in einem hellen, feldspatreichen Magma.

Es versteht sich von selbst, dass hier jedes Hämmern unterbleibt. Der Larvikit von Ula ist eine Rarität und hier wird nur fotografiert. (Es empfiehlt sich, gegen Mittag oder später dort anzukommen, denn vorher liegen einige der schönen Flächen im Schatten.)

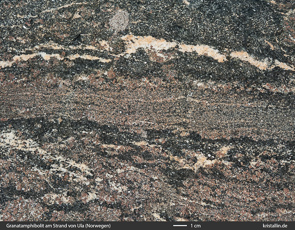

Bei unserem zweiten Besuch im August haben wir uns lange in Ula aufgehalten. Dabei habe ich mir auch die losen Steine in der Nachbarschaft angesehen, allesamt Nahgeschiebe. Sie wurden während der letzten Eiszeit nur über kurze Distanzen bewegt, was man an den Rhombenporphyren erkennt. Die kommen alle aus dem Oslograben, aber hier in Ula steht ringsum nur Larvikit an. Die Rhombenporphyre sind also bewegt worden, aber nicht weit. Außerdem finden wir hier Larvikitbrocken in unterschiedlichen Farben – ebenfalls Nahgeschiebe. Völlig unerwartet aber ist dieser Fund hier:

Das braune Mineral ist Granat

Das ist ein schöner weißschlieriger Granatamphibolit. Als Geschiebe in Deutschland oder Dänemark gefunden, würde man ohne Zögern sagen, dass er aus Südwestschweden kommt – was hier falsch wäre.

Da es im Oslograben seit dem Perm keine Gebirgsbildung mehr gab und schon gar keine Metamorphose mit Amphibolitfazies, muss dieser Stein aus dem älteren, weiter nördlich liegenden Grundgebirge stammen. Nördlich deshalb, weil sich das Eis hier in dieser Landschaft ungefähr von Nord nach Süd bewegte.

Dass es in Südnorwegen ebenfalls weißschlierige Granatamphibolite gibt, bedeutet aber nicht, dass die Amphibolite aus Südwestschweden keine Leitgeschiebe mehr sind. Schon hier im Oslograben sind diese Granatamphibolite selten. Als Geschiebe in Deutschland sind sie dann noch um ein Vielfaches seltener, denn alles norwegische Gestein macht ja nur einen kleinen Teil unserer Glazialgeschiebe aus.

Die weißschlierigen Granatamphibolite aus Südwestschweden sind um Größenordnungen häufiger und deshalb kann man so einen seltenen Doppelgänger aus Norwegen verschmerzen. Es schadet aber nicht, zu wissen, dass es solche Ausreißer gibt.

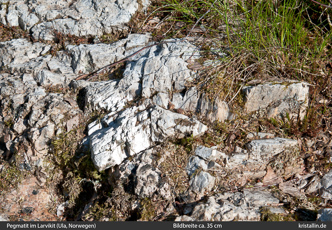

Auf dem Rückweg werfen wir noch einen Blick auf einen Larvikit-Pegmatit, der als Geotop direkt am Weg liegt. Pegmatite sind Gesteine mit besonders großen Mineralen und dieser hier enthält bis zu 10 cm große Feldspäte mit kräftigem Blauschiller. Hübsch zwar, aber kein Vergleich zum Gletscherschliff und den magmatischen Streifen, die wir gerade gesehen haben.

Nevlunghavn, Låven und Pegmatite

Nach so viel Larvikit brauchen wir eine Abwechslung und fahren nach Nevlunghavn am Ende des Langesundsfjords. Auf dem Weg dahin passieren wir den Wegweiser nach „Barkevik“. Nach diesem Ort wurde das Mineral „Barkevikit“ benannt, ein tiefschwarzer Alkaliamphibol. Das erinnerte uns daran, dass wir hier in einer für die Geschichte der Geologie bedeutsamen Landschaft unterwegs sind.

Auf einigen Inseln im Langesundsfjord gibt es spektakulär große Pegmatite, die seit dem frühen 19. Jahrhundert von Geologen und Sammlern beprobt bzw. „heimgesucht“ wurden. Dort wurden nicht nur besonders schöne Minerale gefunden, sondern auch bis dahin unbekannte.

Außerdem spielten die Pegmatite und ihre Beziehungen zum umgebenden Nephelinsyenit eine zentrale Rolle beim Verständnis grundlegender magmatischer Prozesse.

Am Ende des 19. Jahrhunderts kamen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte hinzu. Mit der zunehmenden Verbreitung der Gasbeleuchtung in Europa entwickelte sich ein hoher Bedarf an Thorium. Dieses radioaktive Element brauchte man für die Herstellung der Imprägniersalze, mit denen die gewebten Leuchtstrümpfe der Gaslampen getränkt wurden. Dieses Gewebe verglühte beim ersten Anzünden und lieferte von da ab ein überragend helles Licht. Die hohe Leuchtkraft war der Grund für die starke Nachfrage und den hohen Bedarf an Thoriummineralen. Insbesondere ging es um „Thorit“ bzw. „Orangit“. Thorit wurde am Ende des 19. Jahrhunderts in den Pegmatiten am Langesundsfjord gefunden und es begann eine hektische Suche, denn dieses Mineral erzielte hohe Preise. Ein Kilo Thorit brachte in Spitzenzeiten soviel ein, wie ein Arbeiter im Monat verdiente. Das „Thoritfieber“ dauerte zwar nur von 1894 bis 1895, aber in dieser Zeit wurden viele neue Pegmatite entdeckt und abgebaut. Ab 1896 fand man das Mineral auch in anderen Ländern und der Goldrausch war vorüber. Später wurde der Abbau von Pegmatiten aber wieder aufgenommen, weil auch der Feldspat genutzt werden konnte. (Larsen 2010)

Ein besonders schöner Pegmatit befindet sich auf der Insel Laven (Låven) im Süden des Langesundsfjords. Besser gesagt „befand“ sich dort, denn der südliche Teil der Insel wurde von Sammlern und Mineralhändlern zum größten Teil abgetragen. Einige der Handstücke von dort findet man noch heute in geologischen Sammlungen wie zum Beispiel den grobkörnigen Nephelinsyenit von Låven. Er hat in Bröggers Mustersammlung der magmatischen Gesteine die Nummer 113 und wird als „Riesenfoyait“ bezeichnet.

Die Insel Låven steht inzwischen unter strengem Schutz. Da im südlichen Langesundsfjord für die ganze Küste ein striktes Sammelverbot herrscht, sollten Sie sich vor einem Besuch informieren. Geschützte Bereiche sind in den Landkarten grün eingerahmt. Als „fredningsområde“ auf „norgeskart.no“ oder auch auf „openstreetmap“. Nehmen Sie das ernst, die Strafen in Norwegen sind saftig.

Zurück zur Exkursion.

Bei unserer Ankunft im Mai ignorierten wir trotz hochsommerlicher Temperaturen tapfer das Eiscafé in Nevlunghavn und fuhren bis zum Campingplatz. Dort ragt, direkt am Eingang, ein einzelner, größerer Felsen auf, der zum größten Teil aus Rhombenporphyr besteht und an mehreren Stellen schöne Fließgefüge zeigt. Außerdem enthält dieser isolierte Felsen eine kleine Höhle. Die ist natürlich stockdunkel und die Taschenlampe liegt im Quartier. Der Kamerablitz zeigt zumindest, dass es ein ganzes Stück weit in den Felsen hinein geht und dass es da was zum Entdecken gibt. Wahrscheinlich stammt dieser Hohlraum aus der Zeit des Pegmatitabbaus.

Der Strand des Campingplatzes wird von den südwestlichsten Gesteinen des Oslograbens eingerahmt. Auf der Ostseite ein Rhombenporphyr und westlich einer der ganz frühen Basalte. Dazu später mehr.

Lardalit und Foyait

„Zwischen den Einschnitten des Lougenthales und des schönen Sees Farris erhebt sich in den Kirchspielen Hedrum und Kvelle ein niedriges von Wald und Moor bedecktes Gebirge mit eigenthümlich kuppenförmigen Gipfeln; die Gletscher der Eiszeit haben ihre Oberfläche abgerundet und geglättet und die Decke von Erde und Schutt weggeführt. [...] Es ist das waldige Gebirge des Laurdalits.“

Mit diesen Zeilen beginnt Bröggers dritter Band über die „Eruptivgesteine des Kristianiagebietes“. Als ich sie das erste Mal las, musste ich schmunzeln über sein etwas blumiges „Gebirge des Laurdalits“. Ich dachte mir: Gibt es in der Gegend um Larvik wirklich Berge? War da nicht eher alles flach? Das wollten wir uns doch genauer ansehen und klären, wie Lardalit („Laurdalit“) aussieht und vielleicht auch, warum es ihn so selten als Geschiebe gibt.

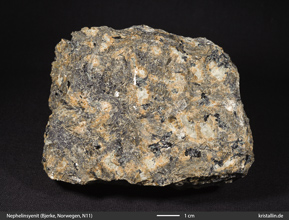

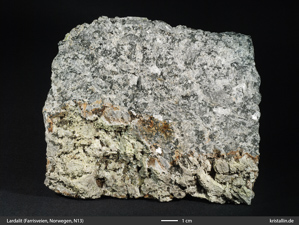

Lardalit

Lardalit besteht wie Larvikit aus ternärem Feldspat (zum Teil als Rhomben), enthält aber zusätzlich noch nennenswert Nephelin. Dunkle Minerale sind Pyroxen, Amphibol und auch eisenreicher Biotit („Lepidomelan“).

Lardalit ist graublau oder grau, grobkörnig und dunkler als die meisten Larvikite. Frische Bruchflächen zeigen ab und zu rhombenförmige Feldspäte und dazu blassbraunen oder braungrauen Nephelin. Der Nephelin bildet Kristalle, die größer als 1 cm sein können und gelegentlich auch Säume um Feldspäte. Wenn er glasig-farblos aussieht, ähnelt er Quarz.

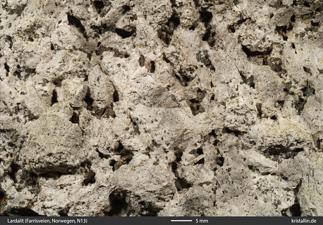

Auf angewitterten Oberflächen wird Nephelin erst gelblich-grau, später weißlich und verschwindet dann ganz. Verwitterter Lardalit ist mit Löchern übersät, in denen einst der Nephelin steckte.

Wir fahren also von Larvik aus nach Norden, entlang des Lågen (Bröggers „Lougen“) und nach einer Weile müssen wir zugeben: Linker Hand ist wirklich ein kleines Gebirge. Zwar abgerundet und bewaldet, aber richtig bergig, mit steilen Schluchten und schroffen Felswänden. All diese Felsen enthalten den schnell verwitternden Nephelin. Man sollte daher eigentlich eine flache Landschaft mit abgetragenem Gestein erwarten, aber nein. Lardalit ist trotz des vielen Nephelins erstaunlich zäh und viel widerstandsfähiger als der benachbarte Larvikit. Lardalit hat zwar eine löcherige Oberfläche, ist ansonsten aber ein festes und zum Teil ausgesprochen zähes Gestein.

Um an Proben von frischem Lardalit zu gelangen, wollen wir vom Lågen aus nach Westen, zum Farrissee fahren. Beim Ort Lauvesetra, so Brögger, gebe es ganz typischen Lardalit. Aber kaum sind wir von der Hauptstraße abgebogen, ist wieder eine Schranke im Weg, noch dazu aufreizend gelb. (Auf der Tafel steht: „Die Schranke schließt ohne Vorwarnung“).

Diese Schranken in Norwegen sind ein einziges Ärgernis. Vermutlich gibt es nirgendwo sonst so viele gesperrte Privatstraßen wie hier. Die Versuchung ist groß, einfach durchzufahren, wenn der Schlagbaum oben ist, aber ich rate ab. So eine Schranke ist schnell mal zu, auch wenn man niemanden sieht und hinter einer verschlossenen Schranke ist es gar nicht nett. Ich habe es ausprobiert.

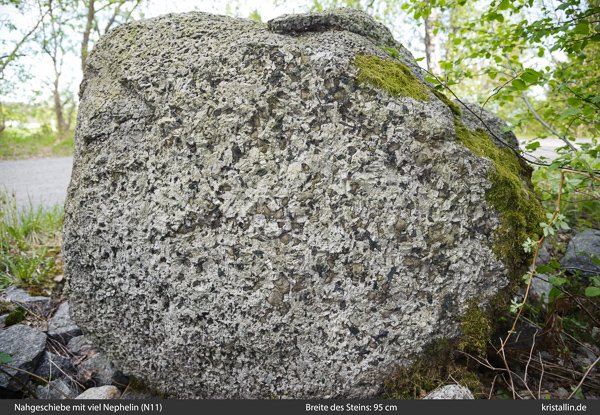

Hier geht es also nicht weiter. Bis nach Lauvesetra sind es 3 km und die Straße steigt hinter der Kurve ziemlich an. Den Weg mit der gesamten Ausrüstung und später dann mit zusätzlichen Proben wieder zurück? Eher nicht. Wir beschränkten uns also auf die Erkundung der ersten paar hundert Meter hinter der Schranke und werden auch fündig, so dass die Sperrung viel weniger lästig ist, als es auf den ersten Blick scheint. (Dieser Aufschluss hat die Nummer N11.)

Direkt hinter der Schranke, noch in der Kurve, liegt ein ziemlich großes Geschiebe. Allein dieser Brocken war es schon wert, anzuhalten, denn auf seiner Rückseite finde ich die größten Nephelinkristalle, die ich bis dahin gesehen habe.

Der Block ist knapp einen Meter breit und stammt aus der unmittelbaren Nähe. Ob es sich um einen besonders grobkörnigen Nephelinsyenit oder um Lardalit handelt, wissen wir nicht. Dazu müsste man klären, ob der Feldspat ein normaler Alkalifeldspat ist (Nephelinsyenit) oder eine ternärer Feldspat, dann wäre es Lardalit.

Die Umrisse der großen Kristalle sind auch keine große Hilfe, denn Lardalit enthält zwar Rhomben, aber viel weniger als typischer Larvikit. Und ob es in einem Pegmatit Rhomben gibt, wissen wir auch nicht.

Die Nephelinkristalle sind schon wegen ihrer Größe bemerkenswert. Sie sind leicht verwittert, liegen vertieft und haben eine kissenartig gewölbte Oberfläche mit tief liegenden Rändern. Es scheint, dass die Verwitterung am Kontakt zu den Feldspäten stärker wirkt.

In der Vergrößerung erkennt man faserartige Reste auf dem Nephelin. Möglicherweise sind das Reste von Moos oder anderen Pflanzen. Mit dem Nephelin hat das nichts zu tun.

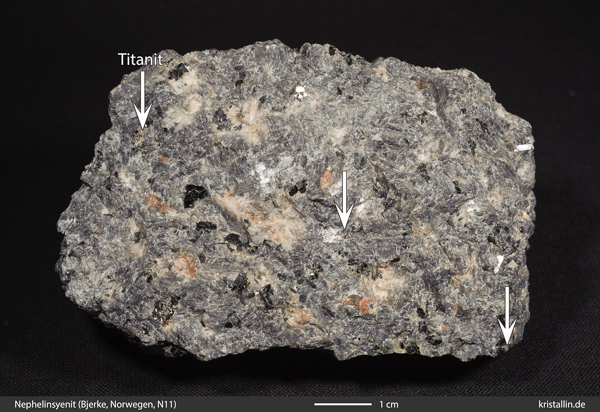

Ringsum steht Nephelinsyenit an, der zwar grobkörnig ist, aber bei Weitem nicht so große Kristalle hat wie dieser Findling.

Der Nephelinsyenit ist grau, manchmal auch gelb-fleckig. Er besteht fast nur aus Feldspat, bei dem es sich um Alkalifeldspat handeln muss. Erstens finde ich keinen einzigen Plagioklas, zweitens soll hier Nephelinsyenit anstehen, der per Definition aus Alkalifeldspat besteht.

Der Nephelin ist hier klein und nur schwer zu erkennen. Die gelben bzw. rötlichen Flecken sind kein Nephelin, das sind gefärbte Alkalifeldspäte. Dazu kommen neben Biotit noch kleine goldbraune Titanitkristalle, die um einen Millimeter groß sind. Wir finden sie überall im Gestein. Allerdings gibt es Titanit nicht nur hier, sondern auch in den anderen Syeniten des Oslograbens.

Nachdem wir ein paar Hundert Metern bergauf gelaufen sind, wechselt der Nephelinsyenit abrupt in den blaugrauen Lardalit. Ein beeindruckender Kontakt.

Wenige Meter weiter kann ich dann auch vom Lardalit ein Handstück anfertigen, was sich als überraschend mühsam erweist. Lardalit ist widerspenstig und nur mit Mühe in Form zu bringen, was man dem etwas verunglückten Handstück ansieht. Der Nephelin darin ist groß, graubraun und hat einen eher matten Glanz, der „ölig“ wirkt.

Dass der Lardalit überaus zäh ist, bestätigt sich auch an anderen Stellen und es dürfte die Erklärung dafür sein, weshalb es hier steile Hügel gibt und die ganze Gegend viel weniger eingeebnet ist als der Larvikit weiter südlich. Der Lardalit hat den Gletschern der Eiszeit sehr viel mehr Widerstand geleistet und wurde weniger abgetragen als der benachbarte Larvikit. Das wäre dann eine mögliche Erklärung, weshalb Lardalit-Geschiebe so überaus selten sind.

Wir fahren im Tal des Lågen ein paar Kilometer nach Norden und suchen weitere Wege, die nach Westen in den Lardalit führen. Die nächste Schotterpiste ist unbeschrankt und geht steil nach oben, direkt zu einem Wohnhaus. Wir fragen oben nach und bekommen die Erlaubnis, am Straßenrand Proben zu nehmen. Sehr nett! (Sollten Sie diesen Aufschluss besuchen, parken Sie bitte unten an der Hauptstraße und gehen das kurze Stück bergauf zu Fuß, um am Haus zu fragen.)

Der Lardalit ist hier etwas heller als im vorherigen Aufschluss. Er enthält Rhomben, die zum Teil von Nephelin eingerahmt sind und enthält mehr Nephelin als der Lardalit an der Straße nach Lauvesetra.

Bei der Vorexkursion im Mai fahren wir weiter in Richtung Farrissee. Wir wollen noch mehr Lardalit auftreiben, um einen Eindruck von den verschiedenen Varianten zu bekommen. Wir passieren auf Landstraße 213 das Gehöft von Heum, nach dem Brögger den „Heumit“ benannte, ein nephelinführendes Ganggestein. Etwas weiter steht wieder Lardalit am Straßenrand an.

Hier werden wir beinahe überfahren.

Ein Einheimischer war mit maximaler Geschwindigkeit unterwegs und schon von Weitem zu hören, aber so schnell konnten wir gar nicht zur Seite springen, wie der ankam und auch schon vorbei war. Zum Glück konnte er gut fahren und traf genau die enge Lücke zwischen uns und dem gegenüberliegenden Straßenrand.

In diesem Lardalit ist der Nephelin hell, zum Teil fast wasserklar und sieht dann aus wie Quarz. Ein Teil des Nephelins ist blass braun bis grau.

(Bild ohne Beschriftung)

An dieser Stelle kann ich Handstücke mit verwitterter Oberfläche anfertigen. Die löchrige Oberfläche ist mehr als auffällig und in manchen Vertiefungen sieht man unten am Boden noch Reste von Nephelin.

Etwas später kommen wir am Farrissee an – und wieder eine Schranke! Natürlich auch geschlossen. Jetzt reicht es uns und wir fahren zurück in Richtung Hauptstraße. Aber der Höhepunkt des Tages kommt noch: Foyait.

Bevor wir uns diesem Gestein widmen, noch eine Anmerkung zum Lardalit.

Lardalit als Geschiebe

Ursprünglich hatte ich den Verdacht, dass Lardalitgeschiebe so selten gefunden werden, weil sie nicht erkannt werden. Das mag zum Teil zutreffen, aber vermutlich ist Lardalit wirklich sehr selten. Das dürfte mit seiner Verwitterungsfestigkeit zu tun haben, denn es hängt auch von der Festigkeit des Grundgebirges im Herkunftsgebiet ab, wie viele Geschiebe es später von dieser Fläche gibt. Ist das Gestein hart und zäh, können die Gletscher nur wenig abtragen und es gibt nur wenige Geschiebe.

Dazu kommt, dass es Lardalit nur auf einer vergleichsweise kleinen Fläche gibt. Larvikit überwiegt bei weitem.

Manche Lardalite enthalten nur wenig Nephelin und sind kaum von Larvikit zu unterscheiden. Dann bleibt nur ihre Farbe als Merkmal, denn viele Lardalite sind graublau und etwas dunkler als Larvikit. Dieser Unterschied ist aber viel eher im Anstehenden und auf großen Flächen erkennbar, als bei einem einzelnen losen Stein.

Nur grobkörnige Lardalite mit viel Nephelin sind als Geschiebe wirklich gut erkennbar. Rhomben kommen im Lardalit vor, scheinen aber viel seltener zu sein als im Larvikit. Einen schönen Blauschiller haben wir im Lardalit auch nicht gefunden, er ist aber in Ansätzen vorhanden.

Die schon erwähnte Festigkeit und Zähigkeit des Lardalits spielt bei der Bestimmung natürlich keine Rolle, denn wer zertrümmert schon einen vermutlich seltenen Fund? So etwas fällt nur auf, wenn man in Norwegen eigene Handstücke formatiert.

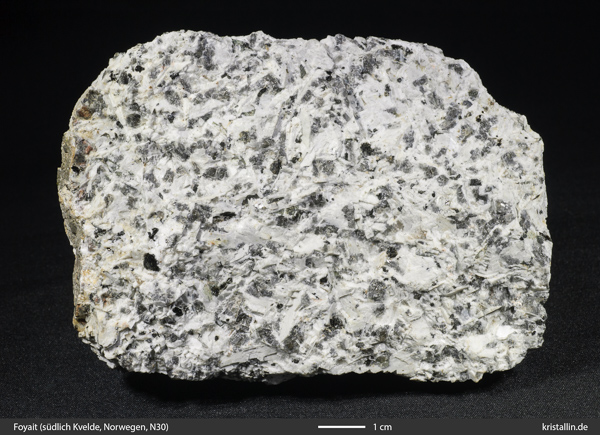

Foyait

Ein Foyait ist ein Nephelinsyenit mit leistenförmigen Alkalifeldspäten, bei dem der Nephelin zwischen den Feldspäten steckt. In Skandinavien findet man so ein Foyaitgefüge nur hier im südnorwegischen Nephelinsyenit. Und es ist wieder die Landstraße zum Farrissee, an der wir fündig werden.

Diese Probenstelle als „ungünstig“ zu bezeichnen, ist die Untertreibung des Jahres. Man steht dort mitten auf der Straße, hat keinen Platz zum Ausweichen und wird wegen der Kurven erst im letzten Moment gesehen.

Eine Warnweste ist das Mindeste und es sollte besser noch eine zweite Person den Verkehr im Auge behalten. Allein sollte man dort nicht arbeiten.

Das Gestein entlang der Straße ist Foyait. Diese Stelle liegt ganz am Ende des felsigen Abschnitts, nur wenige Meter weiter wird die Umgebung flach.

Der Foyait besteht vor allem aus weißen schlanken Alkalifeldspäten und grauem Nephelin, dazu noch etwas Biotit.

(Bild ohne Beschriftung)

Wer dort proben möchte, sollte im offenen Gelände parken und ein Stück zurücklaufen.

Während unserer Exkursion benutzten wir zusätzlich ein Schild, das wir vor dem unübersichtlichen Abschnitt aufgestellt hatten. (Ein Warndreieck ginge auch, hätte aber den Nachteil, dass die Leute dann anhalten und fragen, was los ist.)

Alternativ zu einer Probe vom Straßenrand wird man unten am Bach fündig. Dort liegen große Foyaite, die wohl noch aus der Zeit des Straßenbaus stammen, denn sie sind ziemlich verwittert. Außen ist der Nephelin verschwunden und man sieht nur noch leistenförmige Alkalifeldspäte. Im Inneren ist der Nephelin noch vorhanden.

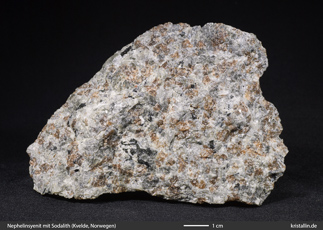

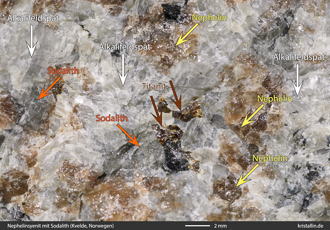

Es lohnt sich, jeden Foyait genau zu untersuchen, denn ein Teil dieses Gesteins enthält ein Mineral, das man leicht übersieht: Sodalith. Auch er ist ein Feldspatvertreter. Sodalith wird oft als blau beschrieben, aber das trifft nur teilweise zu. Manchmal ist er hellblau, oft aber grau bis fast weiß. Man findet verschiedene Farben in einem Handstück. Unter UV-Licht fluoresziert Sodalith orange:

Mit einer UV-Leuchte ist es ein Kinderspiel, Sodalith zu finden, denn selbst kleinste Körnchen fluoreszieren kräftig orange. Die Umgebung sollte dabei abgedunkelt sein. Wer in einem Geschiebe, das ein Foyait sein könnte, auch nur etwas Sodalith findet, hat das Gestein schon bestimmt. Auch seine Herkunft aus dem südwestlichen Oslograben ist dann sicher.

Leider enthält nicht jeder Foyait den Sodalith. Sein Fehlen bedeutet daher nicht, dass das Gestein kein Nephelinsyenit ist. Die dann nötige Bestimmung des Nephelins ist leider invasiv, denn es läuft auf einen Test mit Salzsäure hinaus.

Nephelin wird durch Salzsäure zersetzt. Mit etwas Geschick kann man nur einen Teil des Steins der Säure aussetzen und begrenzt so den Schaden, falls Nephelin enthalten ist. Man legt oder stellt den Stein so in eine Schale, dass allein seine Spitze mit Salzsäure benetzt wird.

Rückblende ins Jahr 2000

Zwölf Jahre vorher war ich schon einmal in der Gegend unterwegs und beprobte damals die Felsen an der Hauptstraße, etwas südlich vom Abzweig zum Foyait. Dort liegt das Gehöft „Brathagen“, gebaut auf Foyait, in dem der Nephelin eher körnig aussieht. (Bei den oben gezeigten Proben steckte der Nephelin in den Zwischenräumen der Alkalifeldspäte.)

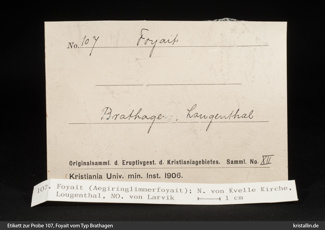

In Bröggers „Sammlung der Eruptivgesteine des Kristianiagebietes“ hat der Foyait von Brathagen die Nummer 107.

Jahre später hatte ich in Groningen (Nl) die Gelegenheit, diese Probe 107 zu fotografieren. Sie ist praktisch identisch mit meiner, aber in Bröggers Handstück ist der Nephelin schöner, daher zeige ich diese. Nephelin ist das braungraue Mineral.

(Bröggers Probe 107)

Unter dem Originaletikett liegt ein später geschriebener Papierstreifen mit der Bemerkung „N. von Kvelle Kirche... “. Das ist nicht richtig und gehört zur Probe 108, während das hier die Nummer 107 ist.

Man muss bei später gemachten Ergänzungen und „Verbesserungen“ immer aufpassen, denn auch in anderen Sammlungen habe ich nachträglich eingefügten Fehler gefunden. Die ursprüngliche Beschriftung und Notizen sind ebenso wichtig wie die Proben selbst.

Der Sodalith-Nephelinsyenit von Kvelde

Bei meinem ersten Besuch im Jahr 2000 war ich auch in Kvelde (Bröggers „Kvelle“) und suchte einen Nephelinsyenit mit besonders viel Sodalith, den es am „Kveldeåsen“ geben soll. Dieser kleine Felsbuckel ist inzwischen Teil des Ortes und es war nicht einfach, eine Probe zu bekommen.

Ich suchte damals ein blaues Mineral, weil ich nicht wusste, dass Sodalith auch hellgrau sein kann. Auch vom Fluoreszieren wusste ich noch nichts und so fand ich nichts - scheinbar. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass der wenig attraktive Stein, den ich enttäuscht eingesteckt hatte, voller Sodalith steckte. (Es gab sogar einen Dünnschliff, aber leider wurde der Sodalith bei der Untersuchung nicht erkannt.)

Später hat mir Henrik Arildskov eine andere Probe von dort überlassen.

aus Kvelde

(Bild ohne Beschriftung)

Das braune Mineral ist Nephelin und das weiße ist Alkalifeldspat. Der Sodalith ist hellgrau und bei Tageslicht kaum vom Alkalifeldspat zu unterscheiden. Erst das UV-Licht zeigt, was alles in diesem Gestein steckt.

Die Animation zeigt den Wechsel zwischen Tageslicht und UV-Licht.

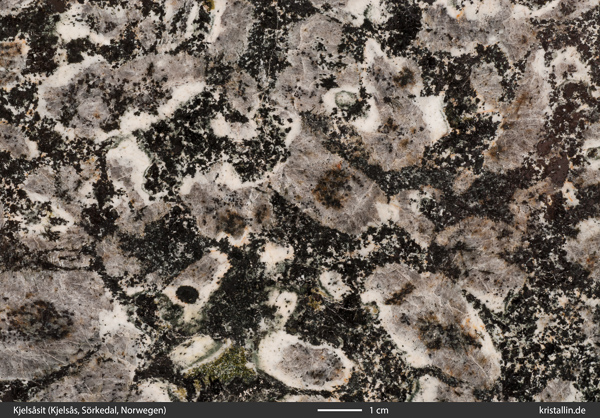

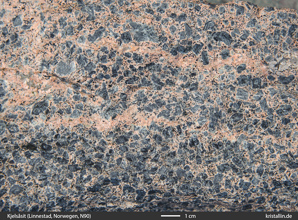

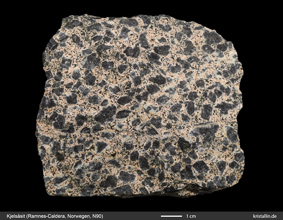

Kjelsåsit (Kjelsasit)

Wer sich für die Gesteine des Oslograbens interessiert, stößt über kurz oder lang auf Kjelsåsit („Kjelsosit“ gesprochen). Natürlich stand auch der auf unserer Wunschliste, wobei unklar war, ob wir ihn überhaupt finden können. Schon während der Vorbereitungen tauchten Fragen auf, denn Kjelsåsit wird als überaus abwechslungsreich beschrieben. Das macht das Finden nicht einfacher. Dazu kommt, dass Kjelsåsit in einigen geologischen Karten die gleiche Signatur hat wie Larvikit. Beide werden nur über ihren Gehalt an Kalzium unterschieden (Holtedahl 1943, S. 18). Allerdings gibt es auch Karten, in denen Kjelsåsit separat ausgewiesen ist. In der aktuellen geologischen Online-Karte wird er als „Monzodiorit“ bezeichnet, was einen höheren Gehalt an Plagioklas bedeutet, verglichen mit Larvikit.

Wie soll man ein Gestein erkennen, für dessen Bestimmung man ein Labor braucht? Keine guten Voraussetzungen, es sei denn, es gibt dokumentierte Vorkommen, die man beproben kann.

Während unserer Vorexkursion im Mai waren wir nicht erfolgreich. Der Versuch, die Typlokalität beim Hof „Kjelsås“ zu besuchen, scheiterte schon einige Kilometer vorher, bei über 30° im Schatten – natürlich wieder an einer Schranke. Wir hätten von dort aus laufen können, aber es war weit, schon spät am Tag und es war heiß. Den ganzen Weg mit Kameraausrüstung, diversen Hämmern und später auf dem Rückweg zusätzlich mit den Proben? Alles machbar, aber nicht bei schwüler Hitze. Wir hätten besser schon morgens dort erscheinen sollen.

(Wer sich auf den Weg machen will: Die Typlokalität liegt beim Hof Kjelsås im Sörkedal, nicht zu verwechseln mit dem Stadtteil von Oslo, der ebenfalls Kjelsås heißt.)

In der Typlokalität sieht der Kjelsåsit so aus:

Probe aus dem Natursteinarchiv in Wunsiedel

Ein anderes Vorkommen von Kjelsåsit wird in der Ramnes-CalderaEine Caldera ist ein Einbruchkessel, der entsteht, wenn das Gelände über einer entleerten Magmakammer einsinkt. beschrieben.2 Die liegt westlich von Tönsberg und damit für uns ideal. Von Tönsberg aus fahren wir nach Westen und dann auf die Landstraße 35 in Richtung Linnestad/Revetal, immer am Fluss Storelva entlang.

Direkt an dieser Straße, gleich hinter der Autobahn, liegt der Steinbruch am Fresteåsen („M. Haraldstad Pukkverk“) und er hat sogar einen Besucherparkplatz!

Leider ist niemand da, den wir um Erlaubnis fragen können und so bleiben wir draußen. Ich sammle nur im Eingangsbereich eine Probe auf, aber was das ist, bleibt vorerst unklar. Es handelt sich um ein porphyrisches magmatisches Gestein mit dunklen blaugrauen Feldspäten (etwa 5-8 mm) und einer gelblichen bis rötlichen Grundmasse. Das Ganze ist ein Plutonit und seine Farbe ähnelt einem Larvikit mit leichter Alteration, allerdings enthält er keine Rhomben.

Später im August treffen wir dann, durch Vermittlung der Leiterin der Jugendherberge in Tönsberg, Frau Kristin Rangnes. Sie ist Mitautorin des Buches „Making of a Land – Norway“ und ihr zeigen wir diese Probe. Sie versichert uns, dass dies Kjelsåsit sei. Sehr schön!

Vom Steinbruch aus fahren wir weiter und erreichen die Ramnes-Caldera. Das sieht man aber nur auf der geologischen Karte, denn in der Landschaft ist nichts, das auf einen Einbruchskessel schließen lässt. Aber das Perm ist ja auch schon ein paar Tage her.

Das Blatt „Horten“ der geologischen Karte enthält etwas Kjelsåsit, allerdings endet diese Karte zu weit östlich. Besser ist eine ältere Zeichnung aus dem Exkursionsführer „The Oslo Palaeorift“ von Dons und Larsen 1978. Dort ist auf Seite 166 der Kjelsåsit als ungefähr ringförmiges Vorkommen im östlichen Teil der Caldera eingezeichnet. Leider fehlen in dieser Karte fast alle zur Orientierung nötigen Straßen und Orte. (Meine Lösung bestand darin, die Schwarz-Weiß-Zeichnung über die topographische Karte zu kopieren und so lange zu drehen und zu vergrößern, bis beide Karten genau übereinander lagen. Die Seen dienten dabei als Bezugspunkte.)

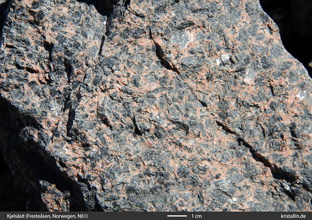

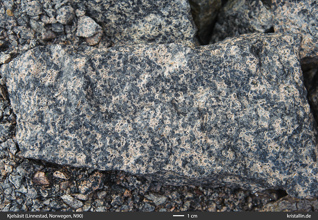

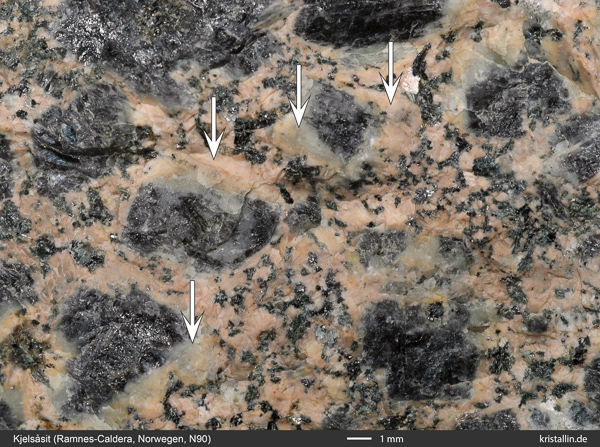

Unterwegs passieren wir ein Baustellenschild. Baustelle!? Wir drehen sofort um, fahren dem Schild nach und landen im zukünftigen Gewerbegebiet von Linnestad. Eine eben aus dem Grundgebirge gesprengte Fläche mit etlichen Hundert Metern Durchmesser, voll von frischem Gestein! Das ist ideal. Wir können uns in aller Ruhe umsehen und reichlich Handstücke anfertigen.

Das Gestein sieht genau so aus wie am Fresteåsen weiter südlich. Auch hier sind graublaue Feldspäte von einer gelblichen oder rötlichen Grundmasse umgeben. Das mit der Grundmasse ist aber nur teilweise richtig, wie sich gleich zeigen wird.

(nasse Oberfläche)

Auch ohne Lupe sieht man, dass die Spaltflächen der Feldspäte größer sind als die grauen Flächen. Ein Teil des umgebenden gelblichen Minerals gehört zum Kristall und ist gar keine Grundmasse, sondern der hell verfärbte Rand der Feldspäte. Die Pfeile im nächsten Bild zeigen auf solche hellen Ränder. Bewegt man den Stein im Licht, sieht man, dass die Spaltflächen der Feldspäte größer sind als ihre dunklen Kerne.

ansonsten dunklen Feldspäte

Im Raum zwischen den Feldspäten stecken auch kleinere, gelblich-rötliche Feldspäte und auch etwas Quarz. Wir haben hier also durchaus eine Grundmasse, aber sie nimmt weniger Raum ein, als es auf den ersten Blick scheint.

Das wirklich Spannende aber ist, dass die dunklen Feldspäte Plagioklase sind! Die typischen Zwillinge mit der dichten parallelen Streifung sind leicht zu finden, wenn man die spiegelnden Spaltflächen untersucht. Im Bild 113 sind die Zwillinge unten am Bildrand gut erkennbar, wenn Sie die Vergrößerung aufrufen. Diese Plagioklaszwillinge sind eine brauchbare Bestimmungshilfe für Geschiebefunde.

(Aufnahme unter Wasser)

Kjelsåsit ist ein Monzodiorit, also ein plagioklasbetontes Gestein mit wenig Alkalifeldspat. Im QAPF-Diagramm liegen die Monzodiorite im Feld 9, die Larvikite im Feld 8.

Im Larvikit findet man keine Plagioklaszwillinge.

Ob die Feldspäte in anderen Kjelsåsiten ebenfalls Plagioklase sind, wissen wir nicht. Dafür bräuchten wir vor allem Proben aus anderen Vorkommen. Die zu besorgen, wäre eine lohnende Aufgabe für jemanden, der sich ernsthaft für Geschiebekunde interessiert.

Die beiden hier beprobten Flächen sind klein. Der Kjelsåsit vom Fresteåsen misst nur ein paar Quadratkilometer, ebenso das Vorkommen bei Linnestad. Die Chance auf Geschiebefunde von dort ist nur winzig klein.

Am Westrand des Gewerbegebiets steht laut Karte ein porphyrischer Larvikit an. Den finden wir ohne Mühe und er sieht genau so aus, wie man einen porphyrischen Larvikit erwartet: graublaue Rhomben in einer feinkörnigen Grundmasse. Die ist rötlich verfärbt und so könnte man das Ganze auch porphyrischen Tönsbergit nennen.

Nach mehr als einer Stunde brechen wir auf. Der Weg zurück führt über eine Gefällestrecke, direkt neben einer großen, leeren Fläche. Henrik Arildskov wies mich darauf hin, dass es hier ein weiteres Gestein zu entdecken gibt, nämlich den „Horn-Quarzporphyr“ (ebenfalls N90).

So ein Quarzporphyr gehört eigentlich zu den Vulkaniten, die später besprochen werden. Weil er aber hier direkt neben dem Kjelsåsit ansteht, eine knappe Beschreibung und Bilder:

Horn-Quarzporphyr enthält große rundliche Quarze und bis zu 1 cm große Feldspäte in einer feinkörnigen Grundmasse. Der Porphyr kann braun oder auch grau aussehen.

Die graue Variante unterscheidet sich kaum von der braunen, denn auch sie enthält gerundete größere Quarze, winzig kleine Quarze in der Grundmasse und dazu graue Feldspäte, die meist kleiner als 1 cm sind.

Der Horn-Quarz-Porphyr erstreckt sich nur über einige wenige Quadratkilometer.

Von den vielen Porphyren und Quarzporphyren, die es im skandinavischen Grundgebirge gibt, kennen wir nur einen kleinen Teil. Porphyre sind für Geologen kaum von Interesse, weil ohne wirtschaftliche Bedeutung. Und weil viele Porphyre nur kleine Gängen bilden, sind etliche in den geologischen Karten gar nicht enthalten. Aber auch diese Vorkommen haben Geschiebe geliefert. Daher wäre es abwegig, Porphyre wie den Horn-Quarzporphyr als Geschiebe erkennen zu wollen. Wir müssten zuerst die allermeisten Porphyre in Skandinavien kennen und dann müsste der Horn-Quarzporphyr auch noch besonderen Eigenschaften haben - die er nicht hat. Er ist einer unter vielen Porphyren, die wir als Geschiebe nicht von anderen Porphyren unterscheiden können.

Zu (1) Die zum Teil nur geringe Abtragung des Grundgebirges durch die Gletscher zeigt sich an Stellen, an denen es Gletscherschrammen aus verschiedenen Kaltzeiten gibt, die in unterschiedliche Richtungen weisen. Wenn es Schrammen aus mehreren Kaltzeiten an einer Stelle gibt, dann hat das Eis dort wenig bis nichts vom Gestein abgetragen. (zurück zum Text)

Zu (2) Die Beschreibung findet sich in: DONS JA & LARSEN BT 1978 The Oslo Palaeorift. A review and guide to excursions, NGU 337, Seite 166. (zurück zum Text)