Beschreibung der Gefügetypen auf Rödö

<<

orangerote Wiborgite |

Landschaftsbilder Rödö >>

Dies hier ist nicht einfach nur eine weitere Seite mit Beschreibungen, sondern hier beginnt der Teil der Rödö-Gesteine, die als Geschiebe nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr in ihrer Herkunft zu bestimmen sind.

Wenn die Ovoide in den Gesteinen weniger werden oder ganz fehlen, wird die Bestimmung zunehmend schwierig, da die Anzahl möglicher Kennzeichen ab- und die Ähnlichkeit mit Gesteinen aus anderen Gebieten zunimmt. Deshalb muß ich Ihnen auch hier wieder einige Doppelgänger zeigen, die bei der Geschiebebestimmung beachtet werden müssen.

Am Ende der Reihe stehen dann Gefügeformen, die so merkmalsarm sind, daß sie gar keinem speziellen Vorkommen mehr zugeordnet werden können und bei manchen Gesteinen ist nicht einmal mehr die Herkunft aus einem Rapakiwipluton erkennbar. (Beispiel)

Begriffsklärung:

Die Bezeichnung „porphyrischer Rapakiwi“ wird von den Geologen Norwegens und Schwedens für Granite mit kantigen oder unregelmäßigen Alkalifeldspäten verwendet, die ebenfalls aus Rapakiwiplutonen stammen. Wiborgite und Pyterlite, die genau genommen natürlich auch porphyrische Gesteine sind, werden nicht unter diesem Oberbegriff eingeordnet.

Der Begriff „Rödö-Granit“ stammt aus der Zeit, als mit „Rapakiwi“ nur die ovoidführenden Formen gemeint waren und wurde als Abgrenzung gegenüber diesen verwendet. Der „Rödö-Granit“ enthält also keine oder nur sehr vereinzelte Ovoide, das Gefüge ist porphyrisch oder gleichkörnig. Dieser Hinweis soll dem Verständnis älterer Beschreibungen dienen, in denen dieser Terminus benutzt wurde, um eine Gefügevariante zu beschreiben und nicht die Zusammensetzung des Gesteins. (Rapakiwis sind immer Granite, das gilt für alle Gefügevarianten.) Bei vielen porphyrischen Rapakiwis kann man die Herkunft noch an den zwei Generationen von Quarz erkennen. Das ist jedoch nicht zwingend und spätestens bei gleichkörnigen Rapakiwis ist dem Gestein seine Herkunft (meist) nicht mehr anzusehen.

Porphyrische Rödö-Rapakiwis:

Ihre Farben sind in etwa die gleichen wie bei den auf den vorigen Seiten vorgestellten Wiborgiten. Der erste ist als Übergangstyp (von Wiborgit zu porphyrisch) leicht erkennbar, denn er enthält noch einen rundlichen Kalifeldspat mit einem Plagioklassaum.

Rödö-Rapakiwi vom Südweststrand

Der Ovoid liegt am rechten Rand, der Rest des Gesteins enthält grobkörnige, kantige und auch regellose Kalifeldspäte, umgeben von vielen Quarzen der ersten Generation. Vergrößerung unten:

Der linke Teil des Bildausschnittes besteht überwiegend aus idiomorphen oder unregelmäßigen Kalifeldspäten. Siehe nächste Vergrößerung:

Dazu kommen wieder die hellen, großen Quarze (obere Bildhälfte) und kleine Quarze in der Grundmasse und zwischen den Feldspäten.

Angenommen, ein Geschiebe zeigte durchgängig eine Oberfläche wie hier oben, so wäre dessen Bestimmung schwierig, weil die Ovoide fehlen. Erkennbar wäre, daß es sich wohl um einen porphyrischen Rapakiwi handelt. Für die Herkunft bleiben als Indizien nur die hellrötliche Farbe, die Größe der Kalifeldspäte sowie Form und Farbe der Quarze. Die kleinen weißen Plagioklase (untere Hälfte, im Kalifeldspat eingewachsen) sind nicht spezifisch und keine Hilfe bei der Bestimmung. Farbe und Grobkörnigkeit sprechen für einen nordschwedischen Rapakiwi. (Die beiden südschwedischen - Götemaren und Blå Jungfrun - sehen dunkler aus.)

Das ist für die Bestimmung nicht viel und entscheidend wäre vor allem, ob es wirklich richtig große Kalifeldspäte gibt - als Hinweis auf Rödö. Ansonsten bliebe die Herkunft unsicher, es sei denn, es käme noch nennenswert Kalzit hinzu. Aber auch das ist nur eine Option, denn alle hier gezeigten porphyrischen Rödö-Gesteine enthalten keinen Kalzit, obwohl alle von Rödö stammen. Kalzit kann, muß aber nicht enthalten sein.

Das nächste Beispiel enthält einen großen Feldspat in einer mittelkörnigen Grundmasse.

Die Abmessung des großen Einsprenglings ist von Bedeutung, weil so große Kalifeldspäte nicht in den Gesteinen von Nordingrå und Ragunda vorkommen. Von den nordschwedischen Rapakiwis liefert allein Rödö wirklich grobkörnige Gesteine mit Feldspäten, die größer als 2 cm sind.

Zwar gibt es in den finnischen Festlandsrapakiwis (Vehmaa, Laitila, Wiborg) ähnlich große Einsprenglinge, diese haben jedoch andere Farben und eher pyterlitische Gefüge und sehen deutlich anders aus als Rapakiwis von Rödö.

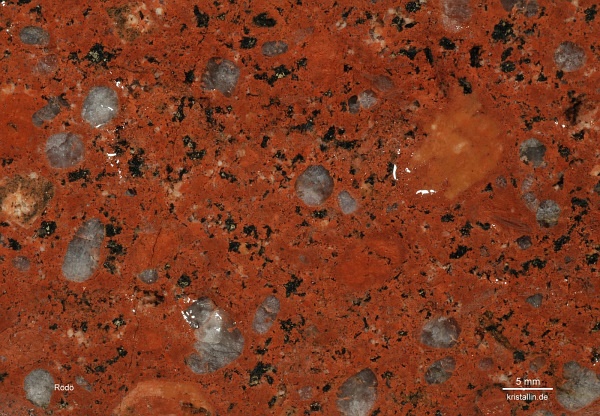

Polierter Schnitt eines porphyrischen Rapakiwis. Loser Stein, Nordweststrand von Rödö.

Dieser Rödö-Rapakiwi (Bild oben und unten) enthält teils eckige, teils unregelmäßig geformte Kalifeldspäte, mehrere davon mit einem Plagioklassaum.

Für die Bestimmung sind folgende Merkmale nützlich: Die gelblich-grünlichen Säume um die kleineren Alkalifeldspäte deuten auf einen Rapakiwi, die hellrötlichbraune Farbe auf einen nordschwedischen. Der sehr große Alkalifeldspat links von der Mitte spricht für Rödö. Dazu kommen die bekannten zwei Generationen Quarz - als weiterer Hinweis auf einen Rapakiwi.

Fehlten hier die Plagioklassäume und vor allem der große Kalifeldspat, wäre eine Bestimmung der Herkunft nicht mehr sicher möglich.

Unten: Großer Feldspat ohne Saum.

Unterhalb noch ein Ausschnitt mit drei unterschiedlich großen Quarzgruppen:

Groß, trüb und hellgrau sind die ältesten (Qz1), danach körnig und in Massen auftretend die nahezu farblosen und durchsichtigen kleinen Qz2 und ganz unten links am Bildrand, als winzige graphische Verwachsungen um einen Kalifeldspat, noch eine dritte Quarzgeneration. Die allerkleinsten dieser Quarze ganz unten links sind einen halben Zehntel Millimeter groß - also etwa 50 μm.

Das nächste Beispiel ähnelt dem von oben, ist aber anders gefärbt. Auch dieser Stein stammt vom Nordweststrand, unweit des Kontaktes zum Gneis und auch hier sind es vor allem die vielen großen Quarze, die Plagioklassäume und die hellrötliche Farbe des Gesteins, die auf Rödö verweisen. Dazu kommen immer noch recht große Feldspateinsprenglinge. Oben links ein angeschnittener Ovoid mit Saum, der ist bei der Bestimmung sehr hilfreich.

Nebenbei beachten Sie bitte, daß es hier zwei verschieden gefärbte Plagioklase nebeneinander gibt. Der deutlich grüne Plagioklas als Saum um eckige und gerundete Kalifeldspäte und dazu, rechts unten im Bild, gelblicher Plagioklas. Dort als idiomorpher Kristall und als Saum um einen kantigen Kalifeldspat.

Grüner Plagioklas (oben) und gelblicher (unten) nebeneinander.

Das folgende Stück ist geradezu perfekt, wenn man einen porphyrischen Rapakiwi zeigen möchte.

Die großen Feldspäte sind eckig, es gibt keine Ovoide im Gestein, dazu die großen runden Quarze, eingebettet in eine Grundmasse aus Kalifeldspat und Quarz.

Oben und unten: Vorder- und Rückseite. Diese Probe habe ich in der Sammlung des ehemaligen Naturkundemuseums in Groningen (Niederlande) fotografiert. Der Stein stammt von Rödö.

Unten noch eine Nahaufnahme der großen idiomorphen Kalifeldspäte:

Bis hierher stammen alle gezeigten Proben von Rödö. Zwar haben wir hier keine Wiborgitgefüge mehr (Seite 3), aber die sonstigen Merkmale - Farben, zwei Generationen Quarz - sind den bisherigen Rödögesteinen ähnlich. Trotzdem sind porphyrische Granite von Rödö nur mit Vorsicht als Leitgeschiebe geeignet, denn es gibt Doppelgänger im knapp 300 km südöstlich gelegenen Rapakiwi von Aland (Åland).

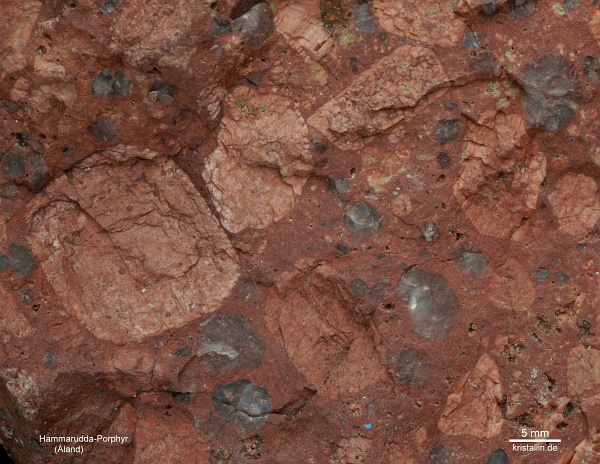

Die Doppelgänger aus dem Hammarudda-Porphyr von Åland:

Hammarudda ("steinige Landzunge") ist der Name eines kleinen Küstenabschnitts im Südwesten von Åland (Karte). Dort steht ein etwa 200 Meter breiter "Quarzporphyr"gang an, der zum Åland-Rapakiwi gehört. In diesem Gang kommen Gefüge vor, die einigen von Rödö so ähnlich sind, daß diese Typen nicht mehr als Leitgeschiebe benutzt werden können. Das erste Beispiel zeigt ein Geröll von Hammarudda (loser Stein auf dem Anstehenden, Xander de Jong, Nijmegen legit):

unten: polierter Schnitt, gleiche Probe.

Wie man im Ausschnitt unten sehen kann, ist die Grundmasse feinkörnig, das Gestein ist eigentlich ein Granitporphyr. Da diese Lokalität jedoch von den finnischen Geologen als Quarzporphyr bezeichnet wird, bleibe ich bei dieser Bezeichnung, außerdem gibt es dort auch noch feinkörnigere Varianten.

Das Entscheidende für die Geschiebekunde aber ist, daß dieses Gefüge hier einigen Formen von Rödö so ähnlich ist, daß beide als Leitgeschiebe ausscheiden.

Beachten Sie, daß im Hammarudda-Porphyr kantige, unregelmäßige und auch gerundete Alkalifeldspäte vorkommen - zusammen mit gelblichem Plagioklas. Die runden Feldspäte sind ungefähr so groß wie die kleineren Ovoide auf Rödö. Die großen Quarze sind ebenso hell wie die in den Rödö-Gesteinen.

Unterhalb die angewitterte Oberfläche des Anstehenden im Porphyr von Hammarudda:

Alle diese Proben von Hammarudda stammen von Xander de Jong, Nijmwegen, NL.

Nun zurück zu den porphyrischen Rödö-Rapakiwis:

Als letztes das folgende Beispiel von

Rödskäret.

Dieser Typ ist zwar farblich noch mit dem

hellrötlichen Haupttyp verwandt, ansonsten fällt er sehr aus dem Rahmen. In der

Bildmitte sieht man einen einzelnen gesäumten Ovoid, der ganze Rest des

Gefüges ist ein typischer porphyrischer Rapakiwi.

Der vergleichsweise hohe Gehalt an dunklen Mineralen in diesem Stein läßt

ihn im Vergleich mit allen bisher gezeigten Rödö-Gesteinen etwas fremd

aussehen, gleichwohl gehört auch er dazu. Unten: Beachten Sie am linken, unteren

Bildrand die rundliche Ansammlung einzelner, kleiner Feldspäte.

Solche äußerlich runden Agglomerate kleinerer Feldspäte findet man auch

in anderen Rapakiwigebieten.

Ein Teil der großen Quarze hat eine deutlich dunklere Farbe als in allen

bisher gezeigten Proben. Auch der Ovoid in der Bildmitte sieht nicht

rödötypisch aus und könnte mit seinem blaugrauen Plagioklassaum ebenso in einem Åland-Rapakiwi vorkommen. Die

Bestimmung dieses Gesteins, wäre es ein Geschiebe, bliebe unsicher.

Diese Probe stammt aus dem Süden der

Insel Rödskäret, ist dort aber nur ein Gefügetyp unter vielen anderen, bereits beschriebenen Varianten.

Der nächste Stein, wiederum von der Insel Rödö, ist ein typischer Granitporphyr, also ein porphyrisches

Gestein mit einer körnigen Grundmasse.

Zuerst der Stein als ganzer, trocken. Er stammt aus dem Bereich von Stenviken

(Karte)

Die angefeuchtete Oberfläche (unten) zeigt die dominierende

feinkörnige Grundmasse. Rechts oben ein einzelner gelbrötlicher Plagioklas,

der gesamte Rest ist Kalifeldspat + Quarz (in zwei Generationen).

Bei diesem Gestein hinge die Bestimmung - wäre es ein Geschiebe - vor allem an

den vielen großen und hellen Quarzen. Sie kommen in dieser Menge, Größe und

Farbe nur auf Rödö vor. Der gelblich-rötliche Plagioklas

oben rechts im Bild sowie die

kräftig rote Farbe sind nicht rödöspezifisch und könnten auch im Nordingrågebiet vorkommen.

Ein zusätzlicher, nennenswerter Gehalt an Kalzit würde bei so einem

Geschiebe die Zuordnung nach Rödö unterstützen.

Unten: Verschiedene Farben von Plagioklas. Links unterhalb der Bildmitte ist

er dunkelrot, rechts oberhalb ist er schmutziggrüngrau, rechts unten eher

grau. Die grüngraue Färbung

(oben im Bild) ist in Rapakiwis relativ oft zu finden, wenn

der Plagioklas alteriert ist.

Schön zu sehen sind in diesem Ausschnitt auch die glatten Ränder der großen Quarze.

Geröll vom

Südweststrand auf Rödö.

Das nächste Beispiel ist ein richtiger Quarzporphyr, der sehr wahrscheinlich aus einem Gang auf Rödögubben stammt. "Wahrscheinlich" deshalb, weil dort alle

Steine so dicht bemoost waren, daß ich beim Abschlagen der Probe nicht sehen konnte,

wie groß die Fläche mit dem

feinkörnigen Gefüge war. Auf der geologischen Karte ist

dort ein Gang eingetragen

(noch

mal die Karte?). Diese Probe stammt von dort, wo auf der Karte in

Rödögubben ein roter Strich quer eingezeichnet ist.

Bei diesem Quarzporphyr handelt es sich selbstverständlich

nicht um ein Leitgeschiebe, denn hier

ist kein besonderes Merkmal zu sehen. Das ist ein ganz normaler Porphyr, wie er auch aus Dalarna, Småland

oder einer anderen Gegend kommen kann.

Außer einer rötlichen Grundmasse, einigen Quarzen und einigen undeutlichen

Kalifeldspäten ist hier nichts zu sehen. Für eine Herkunftsbestimmung ist

das viel

zu wenig.

3. Porphyraplite:

Der Begriff „Porphyraplit“ wird nur in der skandinavischen und finnischen

Literatur verwandt und beschreibt eine besonders auffällige Variante

porphyrischer Rapakiwigranite. Ein Porphyraplit enthält

vereinzelte,

besonders große Alkalifeldspäte in

einer feinkörnigen, hellen Matrix. Diese Matrix besteht aus Feldspat und

Quarz, wobei letzterer in Form kleinster Körner vorkommt.

Daher sieht die Grundmasse eines Porphyraplits immer körnig, gelegentlich

sandsteinähnlich aus. Dazu kommen noch einzelne, große und gerundete

Quarze, oft mit Korrosionsspuren. Dunkle Minerale sind nur spärlich oder gar

nicht vorhanden.

Unten: Porphyraplit (links), eingebettet in Wiborgit. Insel

Rödögubben, Nordstrand.

Die Form der großen Feldspäte ist für Porphyraplite nicht zwingend

festgelegt. Sie können rund oder auch eckig sein, mit oder ohne Saum.

Kennzeichnend ist immer ein beträchtlicher

Größenabstand zwischen der Grundmasse und den Einsprenglingen.

Die Porphyraplite machen in allen Rapakiwigebieten nur einen kleinen Teil

aus, sie treten hauptsächlich als Gänge oder Schlieren mit

Abmessungen von wenigen Dezimetern bis mehreren hundert Metern auf. Kleinere

Vorkommen mit Ausdehnungen von nur wenigen Metern scheinen die Regel zu

sein, entsprechend schwierig ist es, diesen Gefügetyp im Gelände überhaupt

zu finden. Auf Rödö ist das etwas einfacher, da die Küste exzellente

Bedingungen bietet.

Auch beim Porphyraplit sind Übergangsformen zu anderen Gefügetypen häufig,

denn viele Porphyraplite enthalten trotz ihres Namens („Aplit“) kleinere

Anteile an dunklen Mineralen. Die allermeisten sind

Mischformen zwischen reinem Porphyraplit (nur Feldspäte + Quarz)

und dem Prick-Granit, der nur aus Grundmasse und

kleinen Biotitnestern besteht. Nebenbei: Prick-Granit habe ich auf Rödö

nicht gefunden.

Das nächste Beispiel zeigt einen durchschnittlichen Porphyraplit mit

vereinzelten Biotitflecken.

Strandgeröll von Rödö, bei Stenviken, naß fotografiert.

Unten:

Die großen Kalifeldspäte im Ausschnitt zeigen Andeutungen eines Plagioklassaums.

Unten: Porphyraplit, loser Stein am Strand auf Rödö.

Porphyraplite sind generell

hellbraun bis gelblich gefärbt, gelegentlich auch rötlich bis rotbraun.

Varianten wie den hier oberhalb kann man als Geschiebe immer wieder finden,

allerdings bleibt deren Herkunft unsicher.

Diese Gesteine gleichen sich auch in weit

voneinander entfernten Plutonen, es gibt sehr ähnliche Formen

auch auf Aland. Möglicherweise sind extrem

grobkörnige Varianten nur auf dem finnischen Festland zu finden, aber das

ist noch offen, denn es existiert

bis heute kein Vergleich über die

verschiedenen Rapakiwivorkommen hinweg. Falls es Unterscheidungsmerkmale

gibt, bleibt deren Beschreibung zukünftigen Untersuchungen vorbehalten.

Unten: Porphyraplit als Linse im Wiborgit. Anstehend an

der Südküste

von Rödö.

(Bilder auf der letzten Seite) Navigationsgerät als Maßstab.

Die letzten beiden Beispiele unten sind Nahaufnahmen aus einem anstehenden

Porphyraplitgang im Süden von Rödö. Dieser Gang steht direkt an der

Wasserlinie als Erhebung quer zur Uferlinie und ist nicht zu übersehen -

falls Sie mal dort hinfahren.

Porphyraplit von Rödö - leider kein Leitgeschiebe.

Damit enden die Gesteinsbeschreibungen von Rödö.

Wenn Sie einen Eindruck von der Landschaft haben möchten - die letzte Seite

zeigt verschiedene Probenorte einschließlich der geographischen Koordinaten.

weiter

zu den Landschaftsbildern >>

<<

zurück zu den orangefarbenen Wiborgiten

nach

oben