kristallin.de >

Rapakiwis >

Rödö-Rapakiwis:

Seite 1 /

Seite 2 / Seite 3 /

Seite 4 /

Seite 5

Dies ist Druckansicht für die Wiborgite - auf drei Seiten:.

Auf einer Seite lesen

Zur

Normalansicht

Beschreibung der Gefügetypen auf Rödö:

1. Wiborgite

Wiborgitgefüge findet man auf Rödö in den unterschiedlichsten Varianten. Für

deren Gliederung habe ich die Färbung der Ovoide und der Grundmasse als

Kriterium gewählt, was eine Einteilung in drei große Gruppen ermöglicht.

Diese sind:

Wiborgite mit

rötlicher Grundmasse und hellen Ovoiden,

ziegelrote Wiborgite und

orangefarbene Wiborgite.

1.1. Wiborgite mit rötlicher Grundmasse und

hellen Ovoiden:

Nach meinen Beobachtungen ist dieser Typ auf Rödö am stärksten

verbreitet. Der Alkalifeldspat der Grundmasse ist hell rötlich, rötlichbraun

oder ziegelrot, während die Ovoide gelblichbraun, gelblich oder

fleischfarben sind und sich heller

von der umgebenden Grundmasse abheben.

Der Plagioklas, teils als Saum, teils idiomorph in der Grundmasse, ist in

diesen Gefügen sehr oft gelblich, gelegentlich auch braunrot. Diese

Wiborgite sehen insgesamt rötlichorange bis kräftig hellrot aus. Beispiele

für diese charakteristischen Gefüge folgen hier, alle stammen direkt von

Rödö:

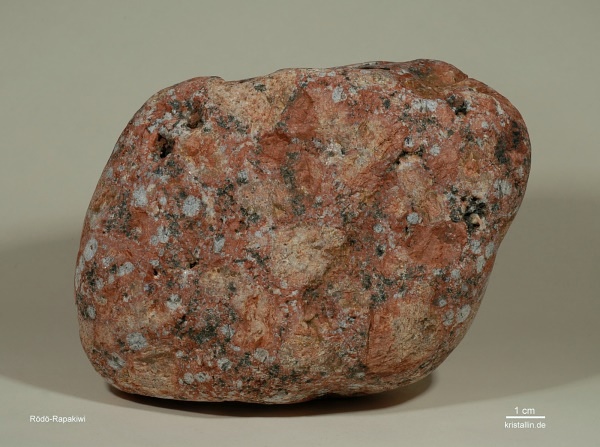

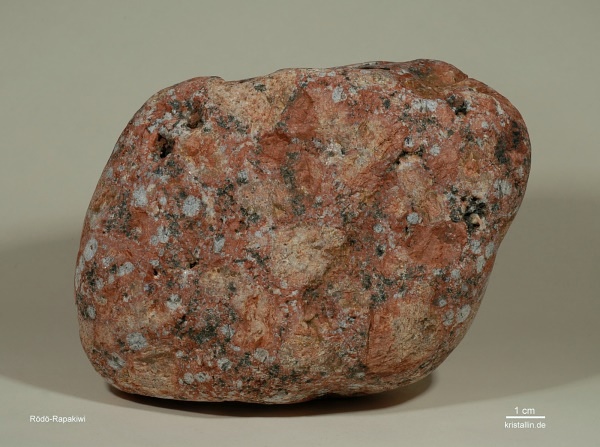

Oben: Haupttyp des Rödö-Wiborgits mit hellen Ovoiden in roter Grundmasse. Loser

Stein vom Westufer

der Insel Rödö, angefeuchtet.

Es gibt in ganz Fennoskandia keinen weiteren Wiborgit, der eine so intensive

hellrote Gesamtfarbe aufweist. Das zweite prägende Kennzeichen sind die

großen, gerundeten und hellen Quarze, die Durchmesser bis 5 mm erreichen.

Die folgenden Nahaufnahmen zeigen das typische Gefüge dieser Rapakiwis.

Hellrötliche Grundmasse (Kalifeldspat), darin große, hellere Ovoide

(ebenfalls Alkalifeldspat), umgeben von einem oft gelblichem Saum aus

Plagioklas. Oft ist der Plagioklassaum kräftig ausgebildet, also mehrere

Millimeter dick.

Beachten Sie die runden Quarze im Bild oberhalb. Sie sind in dieser

Form ein wichtiges Kennzeichen für Rödö, denn hier sind diese Quarze (erste Generation) nicht so tief korrodiert wie zum Beispiel auf Aland

(Åland). Das trifft zwar nicht auf jedes einzelne Quarzkorn zu, aber doch

auf einen großen Teil. Erkennbar ist das an den weniger stark

gefurchten und eher glatten Rändern der großen Quarze.

Hier noch einmal, sozusagen zur Wiederholung, die wichtigsten Bestandteile eines Wiborgits.

(Die beschrifteten Elemente sind typisch für

alle Wiborgite, egal, woher sie stammen.)

Im Bild ist auch eine dritte Quarzgeneration enthalten. So etwas findet

man hin und wieder, dies ist kein für Rödö spezifisches oder sonstwie

besonderes Merkmal. Unten das unbeschriftete Bild.

Eine weitere Nahaufnahme dieser für alle Wiborgite wichtigen Komponenten

finden Sie hier weiter unten.

Um diese Einzelheiten zu erkennen, benötigen

Sie immer eine 10fach vergrößernde Lupe, denn ohne diese können Sie

die kleinen Quarze in der Grundmasse nicht erkennen - und ohne diese können Sie nicht mal Rapakiwis als solche

sicher bestimmen.

Zur Bestimmung ist es zweckmäßig, den Stein naß zu machen, denn das erleichtert die

Beobachtung der feinen Details erheblich. Der gleiche Stein sieht trocken so

aus:

Die auffällige, hellrötliche Farbe ist noch deutlich erkennbar, ebenso der

hohe Quarzanteil, also die weißen, runden Flecken. Beachten Sie die Löcher oben links

und rechts. Dort war ursprünglich Kalzit, der inzwischen ausgewittert ist.

Siehe dazu auch die

Anmerkungen auf Seite 2.

Eine etwas blassere Variante des gleichen Typs sieht so aus:

Mehrfach habe ich

Formen mit sehr blassen Ovoiden gefunden. Dazu zwei Beispiele, die beide

ebenfalls von der Westseite Rödös stammen:

Bei dieser Ausbildung ist die Farbe der Grundmasse noch kräftig rot, während

die Ovoide schon deutlich aufgehellt sind.

Es geht aber noch blasser. Beim nächsten Beispiel unten ist auch die Grundmasse

aufgehellt.

Dieser blasse Wiborgit unterscheidet sich farblich zwar sehr vom Haupttyp

(oben), zeigt aber noch genügend charakteristische

Eigenschaften, um als Gestein von Rödö sicher erkannt zu werden. Das sind

vor allem die großen Ovoide, die kleinen Quarze in der Grundmasse sowie die

vielen großen, hellen, gerundeten Quarze. So helle Gefüge wie hier unterhalb

kommen im Anstehenden aber nur vereinzelt vor.

Unten: immer noch der gleiche Stein, anderer Ausschnitt mit mehr Quarz (Qz1)

Das nächste Beispiel zeigt einen typischen Wiborgit von Rödö mit einer

blaßbraunen Färbung, geschnitten und poliert.

In den folgenden beiden Vergrößerungen sehen Sie noch einmal die für

Wiborgite wesentlichen Einzelheiten.

Das sind neben den beiden Generationen von Kalifeldspat (Einsprenglinge +

Grundmasse) die beiden Quarzgenerationen, wobei besonders die kleinen Quarze

(Qz2) wichtig sind. Sie bilden in der Grundmasse graphische

Verwachsungen mit dem Alkalifeldspat. Ohne dieser kleine Quarzgeneration ist

das Gestein kein Wiborgit.

Von diesem Bild gibt es eine

besonders große Variante (3000 x 2000 Pixel).

Wenn Ovoide keinen Plagioklassaum

haben, dann sind sie oft von einem Kranz aus

radialstrahlig gewachsenen winzigen Quarzen umgeben. Unten sehen

Sie dies am linken großen Feldspat.

Der nächste Rödö-Rapakiwi ist bunter als die bisherigen. Er fällt durch

einen ziemlich großen Ovoid auf (vorn links), der einen undeutlichen Saum aus

hellgraugelblichem Plagioklas hat. Außerdem ist ein weißes Mineral

vorhanden. Das ist aber kein

Kalzit, sondern ein Feldspat.

Um zu entscheiden, ob es sich um Kalzit handelt, hilft schon

eine einfache Ritzprobe. Kalzit ist weich und leicht zu ritzen, Feldspäte leisten

deutlich mehr Widerstand.

Wenn Sie kein geeignetes Werkzeug für eine Ritzprobe zur Hand haben oder die fraglichen

Minerale sehr klein sind, hilft

10-prozentige Salzsäure.

Sie sollte ohnehin zur Ausrüstung im Gelände gehören.

Wenn Sie Salzsäure auf Kalzit tropfen, schäumt dieser. In der folgenden

Animation ist das zu sehen.

Klicken

Sie auf eines der beiden Bilder, um eine Animation zu starten. Wenn Sie

können, nehmen Sie das größere Bild unten (9 MB), sonst, bei einer langsamen Verbindung,

die kleine Variante hier links (2 MB).

Sie sehen, daß nur das kleine Kalzitstück (CaCO3) in der Vertiefung reagiert, der Rest des Steins

bleibt von der Salzsäure völlig unbeeindruckt. Rechts oben bleibt der

Salzsäuretropfen liegen, denn Salzsäure greift weder Quarz noch Feldspäte

an.

Gefügewechsel:

In jedem Granitpluton findet man eine Vielzahl unterschiedlichster Gefüge,

Rapakiwis machen da keine Ausnahme. Der Übergang von einem zum anderen

Gefüge vollzieht sich manchmal ganz allmählich, manchmal abrupt auf wenigen

Zentimetern. Mit etwas Glück passen sogar zwei unterschiedliche Gefüge

auf einen einzigen Stein. Dazu zwei Beispiele von Rödö:

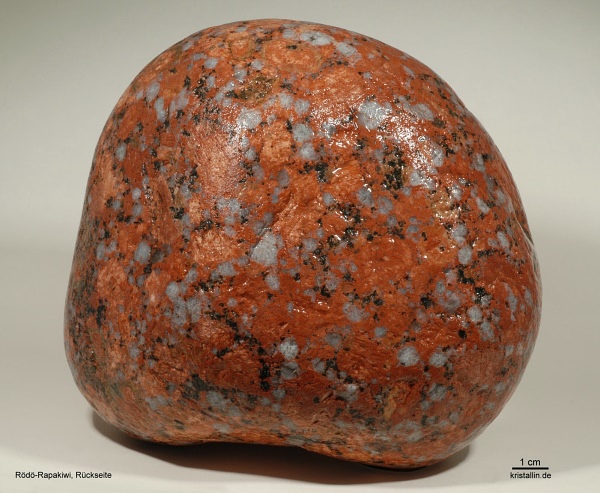

Beim Nächsten ist der Wechsel noch eindrucksvoller.

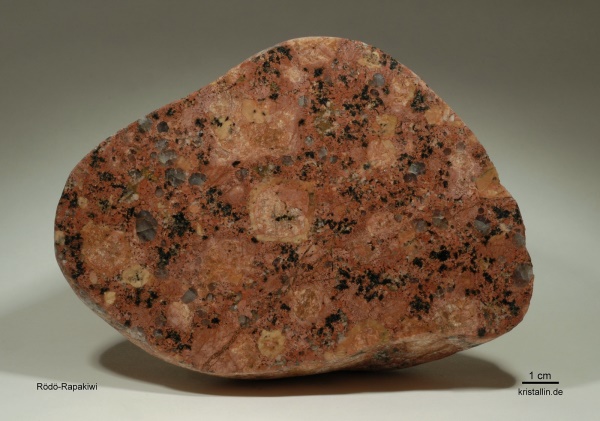

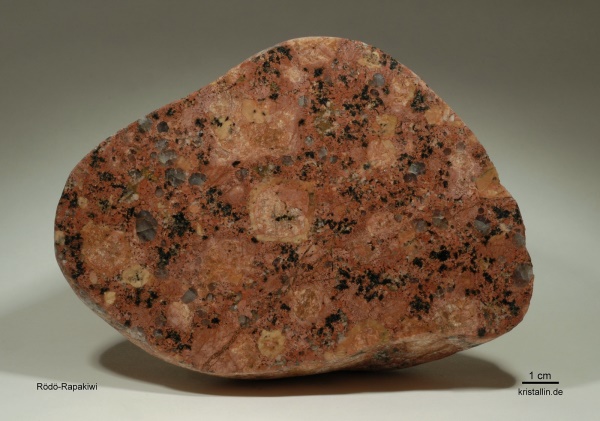

Zuerst die Vorderseite:

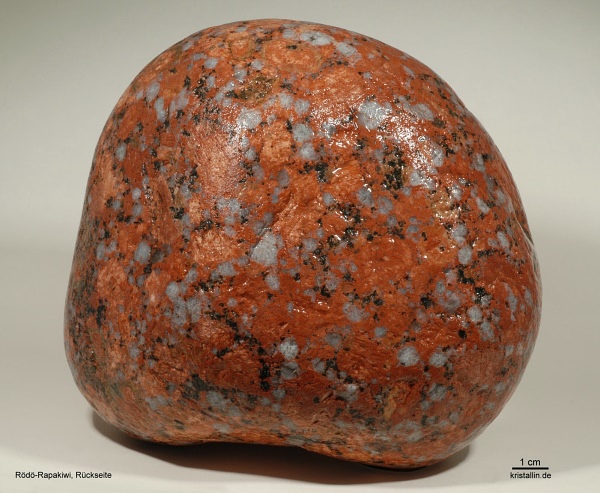

von hinten sieht das gleiche Stück aber so aus:

Zum Schluß noch Nahaufnahmen vom Stein oberhalb.

Hier sind alle Kennzeichen versammelt, die einen der Haupttypen von Rödö

auszeichnen:

Große Kalifeldspäte, teilweise von gelblichgrauem Plagioklas

gesäumt, große, helle Quarze, in der Grundmasse

Alkalifeldspat in graphischer Verwachsung mit Quarz, wobei die kleinen

Quarze verschiedene Umrisse zeigen. Probe vom Südwestufer Rödös.

Unterhalb: Heller Plagioklas, teils als Saum, teilweise eigenständig,

hellrötlicher Alkalifeldspat und Quarze in zwei Generationen: Groß und rund

die erste, klein und vielgestaltig die zweite.

Besonders hübsch sind die Rosetten aus winzigen Quarzen, die sich um Kalifeldspäte gebildet haben:

Weiter mit den ziegelroten Wiborgitgefügen

>>

<<

zurück zur den gemeinsamen Merkmalen der Rödö-Rapakiwis

die Wiborgitbeschreibungen auf einer

Seite lesen

nach

oben