Der folgende Text stammt aus dem

Jahre 1924.

Zu dieser Zeit waren viele Erkenntnisse, die uns heute

selbstverständlich sind,

noch recht frisch und ganz offensichtlich wurde damals noch um die

Bestimmung

und die Unterscheidung von Windkantern und Eiskantern gerungen.

Der Text wurde von mir als Textdatei neu formatiert.

Inhaltlich wurde nichts geändert, von der Numerierung der Fußnoten

abgesehen. Abbildung am Ende des Textes.

Der Text stammt aus dem Band 1 der "Zeitschrift für Geschiebeforschung".

Diese Zeitschrift wurde von Dr. Hucke herausgegeben und erschien 19 Jahre

lang.

Sie wird von der "Gesellschaft für Geschiebekunde" weitergeführt und heißt

heute: "Geschiebekunde aktuell".

Die Terminologie der sogenannten Kantengeschiebe hat sich allmählich soweit

geklärt, daß man die durch Windschliff facettierten Geschiebe als Windkanter

bezeichnet und von den durch das Eis in der Grundmoräne angeschliffenen

Facettengeschieben scharf sondert. Das beide verbindende Moment, daß sie

"Geschiebe" waren, hatte sich der Klärung dieser Scheidung entgegengestellt

und sollte aus der Bezeichnung dieser Gebilde ganz ausscheiden. Windkanter,

deren Name meines Wissens zuerst von VORWERG 1) gebraucht wurde, sind zwar

bei uns in Norddeutschland wie in allen Glazialgebieten meistens Geschiebe,

können sich aber naturgemäß überall bilden, wo der Wind frei über eine

steinbestreute Fläche fegt, und die dort von ihnen bearbeiteten Steine

brauchen keineswegs Geschiebe zu sein.

PFANNKUCH hat die ältere Ansicht von MICKWITZ, daß die Schlifflächen nach

den Hauptwindrichtungen orientiert seien, durch die Angabe ersetzt, daß sich

die Flächenbildung der ursprünglichen Form des Steines anpaßt bzw. durch

diese bestimmt wird. Mir scheint, daß dieser Faktor von MICKWITZ 2) nicht

genügend berücksichtigt wurde, daß er aber nicht allein den Ausschlag gibt.

Es wird das ganz von der Windstärke und den lokalen Bedingungen seiner

Arbeitsleistung abhängen. Das bestätigen auch die Beobachtungen von JOH.

WALTHER 3) in der libyschen Wüste, wo bei einseitiger Windwirkung nur

einseitiger Abschliff zustande kommt. Im Anfang wird die Form des Steines

die Schliffläche bestimmen, später aber die Windrichtung zum entscheidenden

Faktor werden.

Die Facettengeschiebe im engeren Sinne sind unter dem Eis entstanden, aber

auch sie brauchen nicht unbedingt Geschiebe zu sein. Zwei Möglichkeiten sind

dabei gegeben. Entweder werden die Steine mit dem Eis vorgeschoben oder sie

lagern als Steinpflaster auf dem Boden, den das Eis überschritt. Im

letzteren Falle können sie von anstehenden Gesteinsmassen abgelöst sein, und

durch das Eis wohl eine Schleifung und Kantung, aber keine Ortsbewegung

erfahren haben. Dann wären sie also keine "Geschiebe". Ich schlage daher

vor, die "Facettengeschiebe" auch im engeren Sinne durch "Eiskanter" zu

ersetzen. Dieser Name ist ganz unverfänglich und hebt das einigende

Kennzeichen aller dieser "Kanter", eben die Kantenbildung, klar hervor.

Eiskanter wurden meines Wissens zuerst aus den permischen Glazialschichten

Indiens beschrieben und in unserem baltischen Glazialgebiet erst später

aufgefunden, so daß man zunächst glaubte, daß sie unseren Gebieten ganz

fehlten. Die bisher gefundenen Stücke zeigten die Kantung in der Regel nur

schwach ausgeprägt, so daß über die Art ihrer Bildung kein klares Urteil zu

gewinnen war. Der im folgenden beschriebene Eiskanter ist nun so

vortrefflich klar in seiner Formung und Erhaltung, daß er den Gang seiner

Entstehung als Eiskanter in allen Einzelheiten erkennen läßt.

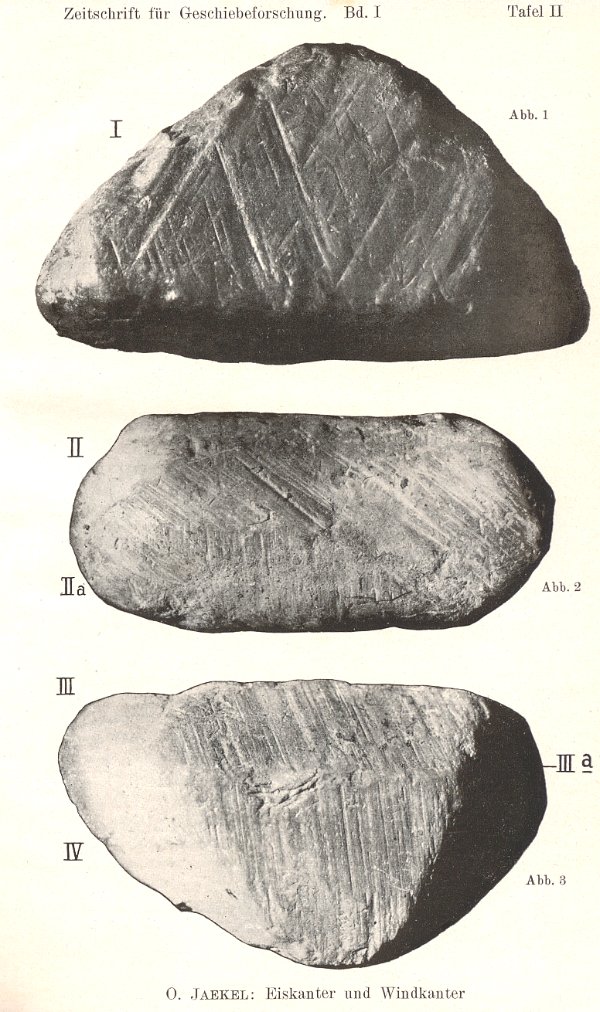

Das Stück wurde auf dem ca. 100 m hohen Höhenzuge bei Tentzerow südlich

Demmin von Herrn FREIHERR VON SECKENDORF im Geschiebemergel nahe der

Oberfläche gefunden und mir freundlichst für die pommersche Landessammlung

überlassen. Es ist ein gelblich-grauer , feinkörniger, dichter Kalkstein,

der an Feinheit fast dem Solnhofener Plattenkalk gleichkommt. Er enthält nur

wenig Spuren verkieselter Fossilreste, von denen einige an Gyclocrinus

erinnernde Kalkalgenreste undeutlich erkennbar sind. Es dürfte sich um einen

Lyckholmer Kalk aus dem oberen Untersilur handeln, wie er bei Oddalem in

Esthland gefunden wird. Auf einer rauhen Seite und einem Teil der einen

Schliffläche haftete ein nachträglicher dünner Überzug von Kalksinter, den

ich von der angeschliffenen Fläche wieder vorsichtig entfernt habe, um deren

Schlifflinien klarer erkennen zu lassen. Das Stück ist 17 cm lang, 8 bzw.

9,5 cm dick und an beiden Enden kegelförmig verjüngt. Die genauere Form des

Geschiebes geht aus beistellenden Abbildungen und den Photographien Tafel II

hervor. Jede seiner vier Hauptflächen ist nacheinander angeschliffen worden,

und es läßt sich in allen Einzelheiten klarstellen, welche Bewegungen der

Stein dabei gemacht hat.

In der breitesten, in Abb. l unteren Fläche I kreuzen sich zwei

Rillen-Systeme, von denen eines das andere abschleift (Taf. II Abb. 1).

Letzteres ist also das erste und die Änderung der Schliffrichtung kann nur

dadurch zustande gekommen sein, daß der Stein in der Ebene der Fläche I eine

horizontale Drehung um genau 45° erfahren hat. Die nun eingetretene

Schrammung hat besonders den linken Teil der Fläche l in Tafel II Abb. l

angeschliffen, aber vereinzelte Rillen kreuzen auch den rechten Teil der

Fläche, allerdings etwas unregelmäßiger. Die eine dieser Rillen dürfte wohl

durch einen harten Punkt des festen Untergrundes oder durch ein dazwischen

geschobenes Kieselsteinchen verursacht worden sein.

Die neue Richtung der Fläche I setzt sich nun auf der Nachbarfläche II

gleichsinnig fort (Tafel II Abb. 2 oben). Der Stein muß also gekantet, aber

nicht horizontal gedreht worden sein. Eine solche horizontale Drehung erfuhr

er aber noch während er auf dieser Fläche geschoben wurde, denn ihr unterer

Teil in Tafel 11 Abb. 2 zeigt in neuen Schrammen eine Drehung um ca. 70°.

Dabei fand eine leichte Kantung um etwa 15° statt; dadurch ist der obere

Teil der Fläche durch diese neue Schrammung unbehelligt geblieben.

Das letzte Schrammen-System setzte sich nun in gleicher Richtung fort als

der Stein um ca. 95° in die Fläche III gekantet wurde (Tafel II Abb. 3),

ebenso als dann eine kleine Kantung um etwa 10° erfolgte und schließlich

durch eine letzte Kantung die Fläche IV (Tafel II Abb. 3) angeschliffen

wurde.

Damit hat die Abschleifung und die Kantenbildung ihr Ende erreicht, der

Stein wurde wahrscheinlich mit der Spitze dieser keilförmigen Fläche

angehoben und dadurch aus der Reibungszone vom Boden des Eises entfernt.

Dieser Zufall hat ihn vor weiteren Veränderungen bewahrt und dadurch seine

früheren Schlifflächen in allen Einzelheiten intakt erhalten.

Von Besonderheiten ist noch zu erwähnen, daß der Stein bei jeder Kantung auf

der Kante Absplisse erfuhr, die z. T. durch den neuen Anschliff wieder

abgeschliffen wurden.

Es erscheint ausgeschlossen, daß dieser Stein in einem festen Steinpflaster

im untersten Teil des Eises durch dessen Grundmoräne angeschliffen wurde. In

diesem Falle bliebe nicht nur seine Kantung, sondern auch der Umstand

unverständlich, daß die bereits angeschliffenen Flächen fast gar keine

Kritzen durch andere Steine aufweisen, Der Stein mußte also im Eise

eingeschmolzen sein.

Der Anschliff kann auch nicht auf anderen Geschieben erfolgt sein, denn dann

könnte er unmöglich so gleichmäßig sein, da sich ein anderes Geschiebe, auch

wenn es noch so groß gewesen wäre, doch auch in der Grundmoräne bewegt haben

würde. Der Anschliff muß also auf festem Untergründe erfolgt sein. Da dieses

Geschiebe in oberdiluvialem Geschiebe-Mergel lag, so könnten als Untergrund

kaum anstehende Gesteine in Pommern in Betracht

Auch wegen der Schärfe des Anschliffes auf dem harten Gestein kann wohl nur

ein festes gleichartiges quarzhaltiges Gestein, also namentlich ein

Massengestein oder ein harter Sandstein als Schleifstein fungiert haben.

Bemerkenswert ist noch, daß dieses Geschiebe nachher auf dem langen Wege bis

zum südlichen Pommern keine nennenswerte Kritzung mehr erfuhr. Es scheint

also, daß die scharfe Anschleifung dieser Kantengeschiebe nur auf dem festen

Untergrund baltischer Gebiete erfolgt sein kann.

Daß die mehrfache Kantung durch Unebenheiten des Untergrundes bewirkt war,

ist wenig wahrscheinlich, da der Stein sonst nicht auf vier Flächen die

gleiche Richtung hätte bewahren können. Die Ursache der Kantung kann also

nur darin gesucht werden, daß die Eisumfassung einem gewissen Druck nachgab,

und der Stein dadurch eine entsprechende Bewegungsfreiheit erhielt. Daß

Erwärmung des Steines durch die Reibung dabei in Rechnung gestellt werden

könnte, scheint mir nur dann möglich, wenn die Bewegung ziemlich schnell

erfolgt wäre. Da aber in Grönland die Bewegung des Eises selbst am

Außenrande nur etwa 24 m pro Tag erreicht, scheint mir eine Erhöhung der

Temperatur des Steines wenig wahrscheinlich. Dagegen möchte ich glauben, daß

der Stein auf seine schiebende Rückwand einen solchen Gegendruck ausübte,

daß diese durch den Druck plastisch wurde. Ein stärkerer Stoß auf die

Vorderkante des Steines konnte dadurch entstehen, daß sie auf irgend ein

Hindernis stieß, oder dadurch, daß sich vor dem Stein Reibungschutt

anhäufte, das Eis dort entfernte und so die Vorderkante exponierte. Durch

alle solche Möglichkeiten war der Anreiz zu einer Kantung gegeben, und wenn

dann eben das Eis hinter dem Stein in einen plastischen Zustand geraten war,

mußte seine Kantung erfolgen.

Das merkwürdigste ist, daß der Stein nach dem letzten Anschleifen der Fläche

IV nicht weiter gekantet wurde und dadurch alle seine Schlifflächen intakt

erhielt. Das konnte dadurch verursacht worden sein, daß zuletzt die ziemlich

scharfe Spitze des Steines (Tafel II Abb. 3 unten) durch vorgelagerten

Detritus angehoben wurde und daß damit der ganze Stein in ein höheres Niveau

des Eises gehoben und der Schleifzone entrückt wurde. Möglich wäre ja auch,

daß er nach Anschleifung von Fläche IV den festen Untergrund überschritten

hatte, aber ein derart zufälliges Zusammentreffen ist wenig wahrscheinlich.

1) O. Vorweg, Zur Kantengeschiebefrage. Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.

Jahrg. 1907, S. 105

2) A. Mickwitz, Die Dreikanter, ein Produkt des Flugsandschliffes.

3) J. Walther, Über die Bildung von Windkantern in der Libyschen Wüste.

Zeitschr. d. dtsch. geol. Ges. 63, 410-417, 1 Fig., 1911.

|

|